少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、多くの企業にとって喫緊の経営課題となっています。

※参考:国土交通白書2024

特に、豊富な経験とスキルを持つベテラン社員の定年退職は、事業の継続性を揺るがしかねない大きな損失です。

こうした中、65歳以上の高年齢者の雇用維持や定年延長に取り組む企業を支援するのが「65歳超雇用推進助成金」です。

本記事では、この助成金の制度概要やメリット、複雑な申請手続きから注意点まで、企業の経営者や人事担当者が知りたい情報を網羅的に、かつ分かりやすく徹底解説します。

65歳超雇用推進助成金とは

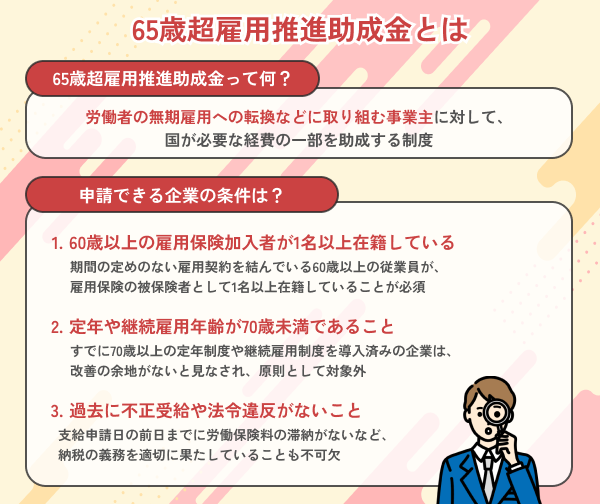

65歳超雇用推進助成金とは、労働者の無期雇用への転換などに取り組む事業主に対して、国が必要な経費の一部を助成する制度です。

※参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構

具体的には、65歳以上への定年引上げや、高年齢者の雇用管理制度の整備などが該当します。

65歳超雇用推進助成金は企業の深刻な人手不足を解消し、経験豊富なベテラン社員が培ってきた技術やノウハウを次世代に継承できます。

制度を正しく理解し活用することで、人件費の負担を軽減しながら、意欲ある高年齢者が安心して長く働ける職場環境を構築することが可能になります。

65歳超雇用推進助成金を受けられる企業の条件

65歳超雇用推進助成金を受給するためには、制度を実施する事業主側も基本的な要件を満たしている必要があります。

申請の前提となる特に重要な4つの条件について、具体的に解説していきます。

1|申請日時点で60歳以上の雇用保険加入者が1名以上在籍していること

高年齢者の雇用安定という制度趣旨に基づき、60歳以上の正規雇用者が1名以上在籍している必要性

2|定年や継続雇用年齢が70歳未満であること

現状よりさらに雇用機会を拡大する取り組みを支援するため、制度改定の余地があることの確認

3|過去に不正受給や法令違反がないこと

国の財源を用いるため、過去の不正受給や労働保険料の滞納などがないクリーンな経営状態の証明

4|「継続雇用促進コース」では高年齢者雇用推進者の選任と雇用管理措置の実施が必要

特定コース利用時に求められる、高年齢者雇用の責任者選任と職場環境の具体的な改善措置の実施

申請日時点で60歳以上の雇用保険加入者が1名以上在籍していること

本助成金の根幹となる条件は、制度を利用する時点での従業員の構成にあります。

具体的には、支給申請を行う日において、期間の定めのない雇用契約を結んでいる60歳以上の従業員が、雇用保険の被保険者として1名以上在籍していることが必須です。

※参考:厚生労働省

この条件は、助成金の目的が高年齢者の雇用安定にあることを明確に示しています。

対象となる従業員が一人もいない場合は、そもそも制度の趣旨に合致しないため、申請の対象外となってしまいます。

申請を検討する最初の段階で、自社の従業員名簿を確認し、この基本要件を満たしているかを確認することが不可欠です。

定年や継続雇用年齢が70歳未満であること

65歳超雇用推進助成金は、高年齢者の雇用機会を「さらに」拡大する取り組みを支援します。

そのため、申請する事業主の就業規則等に定められた定年の年齢や、継続雇用制度の上限年齢が70歳未満であることが求められます。

すでに70歳以上の定年制度や継続雇用制度を導入済みの企業は、改善の余地がないと見なされ、原則として対象外となります。

※参考:厚生労働省

自社の就業規則を改めて確認し、制度改定の対象となるかを正確に把握しておく必要があります。

過去に不正受給や法令違反がないこと

助成金は国の貴重な財源から支出されるため、申請事業主の信頼性や遵法精神が厳しく問われます。

- 過去5年以内に労働関係法令の重大な違反がないこと

- 過去5年以内に助成金の不正受給処分を受けていないこと

- 労働保険料を滞納していないこと

具体的には、過去5年以内に雇用保険法や労働関係法令に関する重大な違反がなかったことや、助成金の不正受給で処分を受けていないことが条件となります。

また、支給申請日の前日までに労働保険料の滞納がないなど、納税の義務を適切に果たしていることも不可欠です。

※参考:厚生労働省

上記の条件は、事業主が日頃からクリーンで健全な経営を行っていることの証明であり、助成金申請の最低限の資格と言えるでしょう。

申請前に自社の状況を正直にチェックし、該当する問題がないかを確認することが重要です。

「継続雇用促進コース」では高年齢者雇用推進者の選任と雇用管理措置の実施が必要

主要なコースである「65歳超継続雇用促進コース」を利用する場合には、追加の要件が課せられます。

事業所ごとに高年齢者の雇用に関する責任者である「高年齢者雇用推進者」を選任し、その氏名を社内に周知することが必要です。

さらに、高年齢者の職業能力の開発や、作業施設の改善、職域の拡大といった雇用管理措置を一つ以上、自主的に実施しなくてはなりません。

※参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構

これは、単に制度を設けるだけでなく、高年齢者が意欲を持って働き続けられる環境を実質的に整備することを国が求めているためです。

これらの取り組みは助成金申請の必須要件であると同時に、企業の生産性向上にも繋がる重要な活動と位置づけられています。

65歳超雇用推進助成金の3つのコースの概要

65歳超雇用推進助成金は、企業の取り組み内容に応じて、大きく3つのコースに分かれています。

自社の目的や計画に最も合致したコースを選択することが、助成金を効果的に活用する第一歩となります。

1|定年の引上げや定年廃止を行う「65歳超継続雇用促進コース」

定年を65歳以上に引き上げるなど、高年齢者の雇用を直接的かつ長期的に安定させるための制度改定

2|人事・給与・勤務制度を改善する「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」

高年齢者の能力発揮と働きがい向上のため、人事評価や賃金体系、勤務時間などを見直す環境整備

3|50歳以上の契約社員を無期雇用にする「高年齢者無期雇用転換コース」

50歳以上の有期契約社員を安定した無期雇用に転換し、雇用の安定化と戦力確保を図る取り組み

定年の引上げや定年廃止を行う「65歳超継続雇用促進コース」

65歳超継続雇用促進コースは、高年齢者の雇用をより直接的かつ長期間安定させるための取り組みを支援します。

具体的には、就業規則を改定し、定年の年齢を65歳以上に引き上げる、あるいは定年制度そのものを廃止するといった措置が対象となります。

特に、65歳への定年引上げや70歳以上までの継続雇用制度の導入など、法律の努力義務を上回る水準の制度を設ける企業を手厚く支援します。

助成額は、引き上げる年齢や対象となる従業員数に応じて変動し、企業の抜本的な人事制度改革を後押しする、本助成金の中心的なコースと言えます。

ベテラン社員に長く活躍してもらうための、最も確実な制度改定を検討している企業に最適です。

人事・給与・勤務制度を改善する「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高年齢者が能力を最大限発揮し、意欲的に働き続けられるような環境整備を促進することを目的としています。

具体的には、高年齢者向けの新たな人事評価制度の導入、賃金体系の見直し、勤務時間制度の柔軟化などが支援の対象です。

例えば、短時間勤務や隔日勤務といった多様な働き方を可能にする制度や、経験や能力を適正に評価する仕組みづくりが該当します。

単に雇用を延長するだけでなく、高年齢者の働きがいや満足度を高めるための「質的」な改善に取り組む企業を支援します。

このコースを活用することで、専門家へのコンサルティング費用や新しい制度の導入経費の一部が助成され、より実効性のある雇用管理が実現できます。

50歳以上の契約社員を無期雇用にする「高年齢者無期雇用転換コース」

高年齢者無期雇用転換コースは、不安定な雇用形態にある高年齢の有期契約労働者を、安定した無期雇用へと転換させる取り組みを支援します。

対象となるのは、申請事業主との間で有期雇用契約を締結している、50歳以上かつ定年年齢未満の従業員です。

これらの従業員を、就業規則等に基づいて無期雇用労働者に転換させることで、一人あたり数十万円の助成金が支給されます。

※参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構

特に、パートタイマーや契約社員として長年貢献してきたベテラン人材の雇用を安定させ、安心して働き続けてもらうための強力なインセンティブとなります。

企業の社会的責任を果たすと同時に、貴重な戦力を確保するための有効な手段と言えるでしょう。

65歳超雇用推進助成金を活用する4つのメリット

助成金の活用は、単に金銭的な支援を受けられるだけでなく、企業の経営に多岐にわたる好影響をもたらします。

助成金を戦略的に活用することで得られる、5つの主要なメリットについて解説します。

1|初期費用を抑えて定年延長や制度改定が実現できる

専門家への委託費など制度改定に必要な経費の一部が助成され、コストを抑えた制度導入が可能

2|人材確保コストを削減し、採用難の対策にもなる

ベテラン社員の雇用延長による新規採用の抑制で、高騰する採用コストの削減と人材確保を実現

3|ベテラン人材の技術・知見を組織に残せる

定年退職による技術やノウハウの流出を防ぎ、若手へのスムーズな技術継承を促進する組織強化

4|助成金の活用実績が他の補助制度の審査でも有利に働く

健全な労務管理の証明となる受給実績が、将来の他の補助金申請や融資の際の信頼性向上に貢献

初期費用を抑えて定年延長や制度改定が実現できる

定年延長や人事制度の改定には、就業規則の変更や新たな賃金テーブルの設計など、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。

改定を社会保険労務士などの専門家に依頼すれば、当然ながらコンサルティング費用が発生します。

65歳超雇用推進助成金は、これらの制度導入にかかった経費の一部を助成するため、企業の初期投資を大幅に軽減できます。

資金的なハードルが下がることで、中小企業であっても、法改正に対応した先進的な人事制度の導入に踏み切りやすくなります。

結果、コストを理由に制度改定を先送りすることなく、計画的に職場環境の整備を進めることが可能になるのです。

人材確保コストを削減し、採用難の対策にもなる

現代の労働市場において、新たな人材を一人採用するには、求人広告費や人材紹介手数料など、多額のコストがかかるのが実情です。

特に、即戦力となる経験者を採用するコストは年々高騰しています。

定年延長や継続雇用によって経験豊富なベテラン社員に長く在籍してもらえれば、新規採用の必要性が減り、結果として採用コストの大幅な削減に繋がります。

これは、慢性的な人手不足や採用難に直面している企業にとって、非常に効果的な対策となります。

既存の優秀な人材を維持することは、最も効率的で確実な人材確保戦略と言えるでしょう。

ベテラン人材の技術・知見を組織に残せる

長年にわたって企業に貢献してきたベテラン社員は、単なる労働力以上の価値を持っています。

彼らが持つ熟練の技術や豊富な業務知識、顧客との信頼関係、そして文章化しにくい「暗黙知」や「勘」といったものは、企業の競争力の源泉そのものです。

助成金を活用してベテラン社員の雇用を延長することは、これらの貴重な知的財産が社外へ流出するのを防ぎ、組織内に留めることに直結します。

雇用延長期間中に、若手や中堅社員への技術指導やメンタリングを行う時間を確保できれば、スムーズな技術継承が促進されます。

これは、企業の持続的な成長にとって、計り知れない価値をもたらすでしょう。

助成金の活用実績が他の補助制度の審査でも有利に働く

国や地方自治体が提供する助成金や補助金の多くは、申請企業の信頼性や法令遵守の姿勢を重視します。

65歳超雇用推進助成金の申請プロセスでは、労働関連法令の遵守や適正な労務管理が求められるため、その審査を通過したという事実は、企業が健全な経営を行っていることの一つの証明となります。

一度、助成金の支給決定を受けたという実績は、将来的に他の補助金や融資制度などを利用する際に、審査で有利に働く可能性があります。

行政機関から「信頼できる企業」として評価されることは、今後の事業展開における資金調達の選択肢を広げる上で、大きなアドバンテージとなるのです。

助成金の活用は、単発のメリットに留まらない、未来への投資と捉えることができます。

65歳超雇用推進助成金の申請手続きの流れ

助成金を確実に受給するためには、定められた手順に沿って、計画的に手続きを進めることが極めて重要です。

申請準備から実際の受給に至るまでの全体像を、6つのステップに分けて解説します。

1|助成金の対象制度を決めて、社内計画を立てる

自社の課題に合ったコースを選択し、具体的なスケジュールや予算を含む社内計画を策定する準備段階

2|「雇用管理改善コース」と「無期雇用転換コース」では事前に計画書を提出し、JEEDの認定を受ける

特定コースで必須となる、制度導入前の計画書提出とJEEDからの認定取得という重要な事前手続き

3|就業規則や賃金規程を改定し、新制度を実施する

計画に基づき就業規則等を正式に改定し、労働基準監督署への届出を経て新制度を施行する実行段階

4|制度を実施した証拠書類とともに支給申請書を提出する

制度運用後に、改定後の就業規則や経費の領収書など、実施を証明する書類を揃えて申請する段階

5|審査を経て、助成金の支給決定と振込を受ける

JEEDによる審査を通過後、支給決定通知書を受領し、指定口座で助成金の振込を確認する最終段階

6|提出先をJEEDではなくハローワークに誤送すると無効になる

多くの助成金と異なり、申請窓口がJEEDであることを認識し、誤送付による申請無効を避ける注意点

助成金の対象制度を決めて、社内計画を立てる

最初のステップは、自社がどのような制度を導入するのかを明確に決定することです。

「65歳超継続雇用促進コース」で定年を70歳に引き上げるのか、それとも「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」で新たな賃金制度を導入するのか、自社の課題と目的に照らして最適なコースと取り組み内容を選びます。

制度が決まったら、就業規則の改定スケジュールや予算、担当者などを盛り込んだ具体的な社内計画を策定します。

この初期段階での計画の精度が、後の手続き全体のスムーズさを左右するため、非常に重要なプロセスとなります。

必要であれば、この時点で社会保険労務士などの専門家に相談することも有効です。

「雇用管理改善コース」と「無期雇用転換コース」では事前に計画書を提出し、JEEDの認定を受ける

選択するコースによっては、制度の導入前に事前の手続きが必要となるため、特に注意が必要です。

具体的には、「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」と「高年齢者無期雇用転換コース」の2つについては、制度の導入や転換を実施する前に、所定の計画書を作成しなければなりません。

作成した計画書を、管轄の(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)都道府県支部へ提出し、内容が適切であるとの認定を受ける必要があります。

※参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構

この認定を受けずに制度を導入してしまうと、後から助成金を申請できなくなるため、絶対に忘れてはならないステップです。

一方で、「65歳超継続雇用促進コース」は、事前の計画書提出は不要です。

就業規則や賃金規程を改定し、新制度を実施する

社内計画やJEEDの認定に基づき、いよいよ新しい制度を具体的に実施する段階に入ります。

定年の引き上げや新たな人事制度の導入など、決定した内容を反映させるために、就業規則や賃金規程、退職金規程などを正式に改定します。

改定にあたっては、労働組合や従業員代表からの意見聴取を行い、改定後の就業規則を労働基準監督署へ届け出る手続きも忘れてはなりません。

そして、改定した規程が施行される日から、新しい制度を社内で実際に適用・運用を開始します。

この「施行日」が、後の支給申請において重要な基準日となります。

制度を実施した証拠書類とともに支給申請書を提出する

新しい制度を一定期間(通常は6か月以上)運用した後、いよいよ支給申請の手続きに進みます。

所定の支給申請書に必要事項を記入し、制度を実際に導入・実施したことを証明するための証拠書類を添付します。

- 改定前と改定後の就業規則

- 専門家への委託契約書や領収書

- 対象労働者の雇用契約書や賃金台帳

- 出勤簿またはタイムカード

主な添付書類には、改定前後の就業規則、専門家に支払った経費の領収書、対象労働者の雇用契約書や賃金台帳などが含まれます。

これらの書類を、定められた申請期間内に、管轄のJEED都道府県支部へ提出します。

申請期間は非常に厳格なため、期限から逆算して余裕を持ったスケジュールで書類準備を進めることが肝心です。

審査を経て、助成金の支給決定と振込を受ける

支給申請書が提出されると、JEEDによる審査が開始されます。

審査では、提出された書類の内容が助成金の支給要件をすべて満たしているか、事実と相違ないかなどが詳細に確認されます。

この過程で、書類の不備や記載内容に関する問い合わせ、追加資料の提出を求められることもあります。

無事に審査を通過すると、事業主宛に「支給決定通知書」が送付され、その後、指定した金融機関の口座に助成金が振り込まれます。

申請から振込までには数か月の期間を要することが一般的ですので、資金繰り計画にはその点を織り込んでおきましょう。

提出先をJEEDではなくハローワークに誤送すると無効になる

助成金の手続きにおいて、書類の提出先を間違えるという初歩的ですが致命的なミスが散見されます。

多くの雇用関係助成金はハローワークや労働局が窓口ですが、65歳超雇用推進助成金の申請先は、独立行政法人であるJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の各都道府県支部です。

万が一、申請書類をハローワークや労働局に誤って送付してしまい、JEEDでの受付が申請期限に間に合わなかった場合、その申請は原則として無効となります。

「国の機関だからどこでも同じだろう」という思い込みは絶対に禁物です。

申請前には、管轄のJEEDの窓口の住所と名称を必ず再確認し、正しい宛先に提出するよう細心の注意を払いましょう。

65歳超雇用推進助成金を申請する際の注意点

助成金の申請プロセスには、見落としがちな落とし穴が数多く存在します。

申請を失敗に終わらせないために、注意すべき6つのポイントを具体的に解説します。

1|申請期限を過ぎると一切受け付けられない

1日でも遅れると権利を失う厳格な期限の遵守と、余裕を持った徹底的なスケジュール管理の重要性

2|制度導入の前に計画書提出が必要なコースがある

特定コースで必須の「事前の計画認定」のルールを理解し、先走った制度導入による失敗の回避

3|就業規則の改定だけでなく労基署への届出も必要

社内手続きとセットで必須となる、労働基準監督署への届出と、その控えが証明書類となることの認識

4|助成対象は「実施済み」かつ「費用を伴う」取り組みに限られる

実際に支払い済みの外部費用が助成対象であり、実施と支払いを証明する証拠書類の適切な保管

5|60歳以上の雇用保険加入者が在籍していないと対象外

申請日時点での対象者在籍が必須条件であり、申請期間中の従業員の雇用状況への注意喚起

6|同一制度で他の助成金と併用すると不支給になる可能性あり

一つの取り組みに対する助成金の二重受給は不可であり、最も有利な制度を戦略的に選択する必要性

申請期限を過ぎると一切受け付けられない

すべての助成金に共通する最も厳格なルールが、申請期限の遵守です。

65歳超雇用推進助成金も例外ではなく、定められた支給申請期間を1日でも過ぎてしまうと、原則として一切受け付けられません。

「担当者が多忙で失念していた」「書類の準備に手間取った」といった社内事情は、遅延の理由として全く考慮されません。

もらえるはずだった数十万円、数百万円の助成金を逃すことのないよう、徹底したスケジュール管理が不可欠です。

申請期間を正確に把握し、期限の数週間前にはすべての準備が完了するよう、余裕を持った計画を立てて行動することが重要です。

制度導入の前に計画書提出が必要なコースがある

申請手続きの流れでも触れましたが、コース選択における注意点として再度強調します。

「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」と「高年齢者無期雇用転換コース」は、先走って制度を導入してしまうと助成金の対象外となるリスクがあります。

必ず、新しい人事制度の導入や無期雇用への転換を実行する「前」に、JEEDへ計画書を提出し、その認定を受ける必要があります。

良かれと思って迅速に制度を導入したことが、かえって仇となってしまうのです。

この「事前の計画認定」というルールを正しく理解し、手続きの順序を絶対に間違えないようにしましょう。

就業規則の改定だけでなく労基署への届出も必要

助成金の支給要件を満たすためには、社内での手続きを完結させるだけでは不十分です。

定年の引き上げなど、常時10人以上の労働者を使用する事業場で就業規則を変更した場合、労働基準法に基づき、所轄の労働基準監督署長への届出が義務付けられています。

支給申請の際には、この労働基準監督署の受付印が押された就業規則(変更届)の控えが、正式な手続きを経たことの証明として必要になります。

※参考:厚生労働省

社内で規程を改定しただけで満足し、この外部への届出を失念してしまうと、申請段階で不備を指摘される原因となります。

社内での周知徹底と、行政への届出は必ずセットで行うものと認識しておきましょう。

助成対象は「実施済み」かつ「費用を伴う」取り組みに限られる

助成金の対象となる経費には、明確なルールがあります。

特に「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」では、専門家へのコンサルティング費用や新しい制度の導入・運用にかかる費用が助成対象となります。

重要なのは、これらの費用が、計画認定後に実際に契約・発注され、支給申請日までに支払いが完了している必要があるという点です。

これから支払う予定の費用や、社内の人件費だけで対応し、外部への支出を伴わない取り組みは原則として助成の対象外です。

※参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構

必ず、取り組みの実施と費用の支払いを証明できる領収書や銀行振込の控えなどを、証拠書類として適切に保管しておく必要があります。

60歳以上の雇用保険加入者が在籍していないと対象外

これは申請の基本条件ですが、タイミングによっては見落としやすい重要なポイントです。

制度を導入した時点では60歳以上の対象者が在籍していても、支給申請を行う日までにその方が自己都合で退職してしまった場合、要件を満たさなくなる可能性があります。

支給申請日という「点」で、60歳以上の雇用保険被保険者(期間の定めなし)が1名以上在籍しているという事実が確認できなければなりません。

助成金の申請を計画している期間中は、対象となりうる従業員の雇用状況に注意を払う必要があります。

従業員の定着に向けた取り組みが、結果的に助成金の受給にも繋がるのです。

同一制度で他の助成金と併用すると不支給になる可能性あり

国や自治体は様々な助成金制度を用意していますが、その財源は同じく税金であるため、一つの取り組みに対して複数の助成金を二重に受け取ることは原則として認められていません。

例えば、ある従業員を無期雇用に転換する取り組みについて、「高年齢者無期雇用転換コース」と、別の助成金である「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の両方を申請することはできません。

どちらか一方を選択する必要があり、もし誤って両方に申請してしまうと、審査の過程で併給調整が行われ、一方または両方が不支給となる可能性があります。

自社が実施する制度が、他の助成金の対象にもなっていないか事前に確認し、最も有利な制度を戦略的に選択することが重要です。

不明な場合は、各助成金の窓口に問い合わせて確認するのが確実です。

65歳超雇用推進助成金に関するよくある質問

事業主が65歳超雇用推進助成金を検討する上で抱きがちな、具体的な疑問についてQ&A形式で回答します。

申請に向けた最後の疑問点を解消し、確信を持って次のステップに進みましょう。

1|65歳以上の雇用に使える助成金はハローワークで相談できますか?

一般的な相談は可能だが、申請窓口はJEEDのため、情報収集と申請で窓口を使い分けるのが効率的

2|65歳超雇用推進助成金はパート従業員も対象になりますか?

「パート」という名称ではなく、無期雇用契約で雇用保険に加入しているかなど契約実態により判断

3|65歳超雇用推進助成金はいつまで申請できますか?

制度実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内などコース別に期限が定められ、公式サイトでの確認が必須

4|高齢者雇用助成金は60歳以上の従業員にも使えますか?

申請の前提条件として60歳以上の従業員の在籍を求めるため、60代前半の雇用安定が制度活用の基盤

5|高齢者雇用の助成金で70歳以上が対象となる制度はありますか?

本助成金の継続雇用促進コースが、70歳以上までの雇用制度導入を直接支援する代表的な制度

6|高齢者アルバイトの雇用でも助成金は受けられますか?

雇用契約の実態で判断され、無期契約かつ雇用保険加入など要件を満たせば対象となる可能性あり

7|65歳超雇用推進助成金は2024年から内容が変わりましたか?

助成金は毎年度見直しがあるため、古い情報に頼らず、必ずJEED公式サイトで最新情報を確認することが重要

8|65歳超雇用推進助成金の就業規則例を教えてください。

厚労省のモデル就業規則を参考にしつつ、労務リスクを避けるため専門家への相談・依頼が最も確実

9|65歳超雇用推進助成金ではコース別にいくら受け取れますか?

取り組み内容や対象者数で変動する支給額の目安をテーブルで確認し、計画策定の参考にすることが可能

65歳以上の雇用に使える助成金はハローワークで相談できますか?

はい、相談自体は可能です。

ハローワークは雇用に関する総合的な相談窓口であるため、65歳以上の雇用に関する助成金について一般的な情報を得ることはできます。

しかし、前述の通り、65歳超雇用推進助成金の実際の申請手続きの窓口はJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)です。

ハローワークでは制度の概要説明は受けられますが、申請書の受付や具体的な審査に関する相談はJEEDで行う必要があります。

最初の情報収集としてハローワークを活用し、具体的な申請段階になったらJEEDに相談する、という使い分けが効率的です。

65歳超雇用推進助成金はパート従業員も対象になりますか?

はい、対象となる場合があります。

重要なのは「パート」という呼称ではなく、その従業員の雇用契約の内容です。

例えば「高年齢者無期雇用転換コース」では、有期雇用のパートタイマーを無期雇用に転換した場合に対象となります。

また、「65歳超継続雇用促進コース」においても、定年を引き上げる対象となる従業員が、無期雇用のパートタイマーである場合は対象に含まれます。

ただし、いずれのコースでも雇用保険の被保険者であることなど、他の要件を満たす必要がありますので注意が必要です。

65歳超雇用推進助成金はいつまで申請できますか?

この助成金の申請期間は、選択するコースや制度の施行日によって異なります。

例えば「65歳超継続雇用促進コース」の場合、制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内が申請期間となります。

「高年齢者無期雇用転換コース」では、転換した対象労働者に賃金を6か月支払った日の翌日から2か月以内です。

助成金制度自体は国の予算に基づいて運営されるため、年度末などに制度が変更・廃止される可能性もゼロではありません。

常にJEEDの公式サイトで最新の情報を確認し、自社の申請期限を正確に把握することが極めて重要です。

高齢者雇用助成金は60歳以上の従業員にも使えますか?

はい、従業員にも使えます。

「高齢者雇用助成金」という言葉は広い意味で使われますが、65歳超雇用推進助成金はその代表格と言えます。

本助成金の多くのコースは、制度改定の直接の対象が65歳以上であっても、申請の前提条件として「60歳以上の雇用保険被保険者」の在籍を求めています。

つまり、60歳から64歳の従業員が在籍していることが、65歳以上の雇用環境を整備するための助成金活用のスタートラインとなります。

60代前半の従業員の雇用安定が、その先の70歳までの雇用確保に繋がるという制度設計になっています。

高齢者雇用の助成金で70歳以上が対象となる制度はありますか?

はい、65歳超雇用推進助成金がまさに該当します。

特に「65歳超継続雇用促進コース」では、70歳以上まで継続して雇用する制度を導入することが、助成金の支給対象として明確に位置づけられています。

例えば、定年を70歳に引き上げたり、75歳までの継続雇用制度を設けたり、あるいは定年制を完全に廃止したりする取り組みがこれにあたります。

改正高年齢者雇用安定法が求める「70歳までの就業機会の確保」という努力義務を達成しようとする企業を、直接的に支援する制度です。

70歳を超えても意欲と能力のある社員が活躍できる場を提供したいと考える企業にとって、最も活用すべき助成金と言えるでしょう。

高齢者アルバイトの雇用でも助成金は受けられますか?

雇用契約の内容によって助成金は受け取れるか変わります。

高齢者アルバイトが1週間の所定労働時間20時間以上で、かつ期間の定めのない雇用契約であれば、雇用保険の被保険者となり、助成金の対象となる可能性があります。

一方で、日々雇用や短期の有期契約、または労働時間が極端に短い場合は対象外です。

特に「高年齢者無期雇用転換コース」は、有期雇用のアルバイトやパートの方を無期雇用に切り替える際に活用できる可能性があります。

「アルバイト」という名称ではなく、雇用契約書に記載された契約期間や労働時間といった実態で判断されると理解してください。

65歳超雇用推進助成金は2024年から内容が変わりましたか?

はい、雇用関連の助成金は社会情勢や国の政策に応じて、毎年少しずつ内容が変更されるのが通例です。

2024年度においても、支給要件の細かな見直しや、申請様式の変更などが行われている可能性があります。

特に、助成金の財源は国の年度予算で決まるため、年度の変わり目にはコースの統廃合や助成額の改定が行われることもあります。

したがって、インターネットの古いブログ記事や数年前にダウンロードした資料を鵜呑みにするのは非常に危険です。

助成金の申請を検討する際は、必ずその時点でJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)のウェブサイトに掲載されている最新のパンフレットや支給要領を確認するようにしてください。

65歳超雇用推進助成金の就業規則例を教えてください。

JEEDや厚生労働省が、本助成金のためだけに特定の「就業規則例」を公式に提供しているわけではありません。

しかし、厚生労働省のウェブサイトでは、一般的なモデル就業規則が公開されており、その中に定年や継続雇用に関する条文の記載例が含まれています。

これを参考に、自社の実情に合わせて「定年を70歳とする」といった具体的な文言に修正していくのが基本的なアプローチとなります。

最も確実なのは、社会保険労務士などの専門家に相談し、自社の状況に最適化された就業規則の作成を依頼することです。

専門家であれば、助成金の要件を満たしつつ、将来的な労務リスクも回避できるような条文を設計してくれます。

65歳超雇用推進助成金ではコース別にいくら受け取れますか?

| コース名 | 主な取り組み内容 | 支給額(目安) |

|---|---|---|

| 65歳超継続雇用促進コース | ・65歳以上への定年引上げ ・定年の定めの廃止 ・希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入など | 15万円~160万円 ※60歳以上の被保険者が10人以上いる場合 |

| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢者向けの雇用管理制度の導入・改定 | ・中小企業:60% ・中小企業以外:45% |

| 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上の有期雇用労働者を無期雇用へ転換 | ・中小企業:30万円/人 ・中小企業以外:23万円/人 |

支給額は選択するコースや企業の取り組み内容、対象となる労働者数によって大きく異なります。

あくまで一例ですが、各コースで受け取れる助成額の目安を理解しておくことは、計画を立てる上で非常に重要です。

以下に、主要なコースの支給額の概要をまとめましたが、これは簡略化したものであり、正確な金額は必ず最新の支給要領で確認してください。

特に継続雇用促進コースは、対象となる被保険者数や定年を引き上げる年齢の幅によって、支給額が細かく変動します。

まとめ

65歳超雇用推進助成金について、対象となる企業の条件や主要コースの概要、具体的な申請手続きの流れなどを網羅的に解説しました。

65歳超雇用推進助成金は資金的な支援にとどまらず、深刻化する人手不足への対策や貴重な技術の継承など、多くの経営課題を解決できる強力なツールとなり得ます。

制度を正しく理解し、計画的に活用することで、意欲ある高年齢者が安心して長く働ける職場を実現し、企業の持続的な成長基盤を築くことが可能です。

本記事が、貴社にとって価値あるベテラン人材の活躍を後押しし、未来に向けた次の一歩を踏み出すための、確かな羅針盤となることを心より願っています。