小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化に取り組む中小企業・個人事業主を支援するための制度です。

本記事では、制度の仕組みから活用方法までを丁寧に解説し、申請準備に役立つ情報をわかりやすくお届けします。

- 小規模事業者持続化補助金は、中小企業庁が所管し、商工会議所等と連携して、小規模事業者の販路開拓や業務効率化を支援する国の制度

- 補助率は原則2/3で、広告宣伝費、ウェブサイト制作費、設備導入費などが補助対象ですが、人件費や家賃などの経常費用は対象外

- 補助上限額は一般型で50万円、賃上げ・インボイス枠や創業型で最大250万円、共同・協業型で最大5,000万円など、申請枠によって異なる

※参考:中小機構 - 申請には経営計画書や補助事業計画書の策定が不可欠であり、地元の商工会議所・商工会から「事業支援計画書(様式4)」の発行を受ける必要がある

※参考:持続化補助金事務局 - 申請は原則電子申請(GビズID必須)であり、書類の不備や記載ミス、提出期限に注意し、余裕を持って準備を進めることが採択の鍵

※参考:小規模事業者持続化補助金 公募要領

小規模事業者持続化補助金とは?制度の目的と商工会・商工会議所、中小企業庁の役割

制度を活用するにあたっては、まずその目的や設計背景を理解することが大切です。

ここでは補助金の基本的な考え方とともに、中小企業庁や商工会議所などが担う支援の役割について確認します。

小規模事業者持続化補助金の概要と支援目的

小規模事業者持続化補助金は、地域経済を支える小規模事業者の経営力強化や販路開拓を支援する国の制度です。

中小企業庁の管轄のもと、商工会議所や商工会と連携して実施されており、販促活動や業務効率化などの取組に対して経費の一部が補助されます。

売上が伸び悩む事業者や創業間もない個人事業主にとって、事業の成長を後押しする貴重な資金源となる制度です。

申請には事業計画の策定や地域支援機関との協力が不可欠であり、事前の準備が重要です。補助対象や申請条件は毎年の公募要領により更新されるため、最新情報を確認して活用することが求められます。

補助率は原則2/3、条件により3/4まで引き上げ可能

本補助金の補助率は、通常2/3となっており、事業者が対象経費の3分の1を自己負担することが基本です。ただし、一定の要件を満たす場合には補助率が3/4まで引き上げられる特例も設けられています。

たとえば、「賃金引上げ枠」や「インボイス枠」など、制度の趣旨に合致した取り組みを行う場合が該当します。補助率が高まることで自己負担額が軽減され、より積極的な投資や施策が実行しやすくなります。

ただし、補助率の引き上げには申請書類に明確な根拠や計画の記載が必要であるため、公募要領を十分に確認し、該当条件を満たすことが前提となります。

商工会・商工会議所、中小企業庁の役割

本補助金制度は中小企業庁が所管し、全国の商工会議所および商工会が地域における実施機関として重要な役割を担っています。

申請者は、事業計画の作成や必要書類の準備において、地元の商工会議所や商工会の支援を受けることが可能です。また、申請に必要な「様式4(事業支援計画書)」の発行も、これらの団体によって行われます。

補助金の円滑な活用には、制度全体を統括する中小企業庁の方針と、申請者に寄り添う地域の支援機関との連携が欠かせません。

特に初めて申請を行う場合は、商工会議所等への早めの相談が成功の鍵となります。

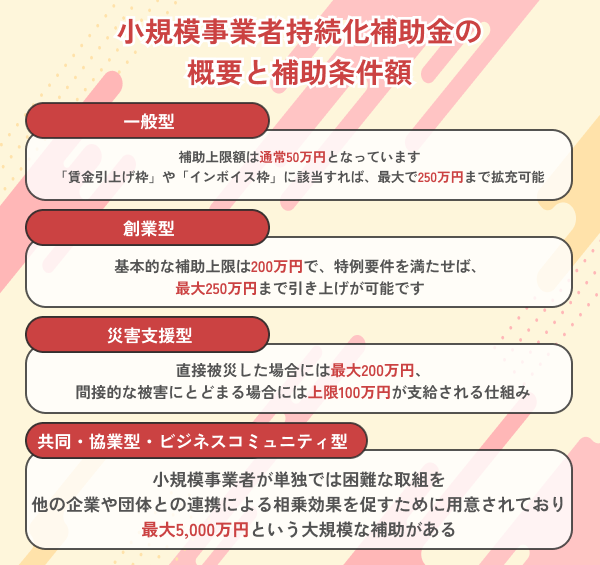

小規模事業者持続化補助金の概要と補助条件額

補助金には、申請内容に応じた複数の枠や条件が設けられており、上限額や補助率にも違いがあります。このセクションでは、一般型から創業・災害・共同枠まで、それぞれの特徴と条件を解説します。

一般型の補助上限は50万円、インボイス・賃上げ特例で最大250万円まで拡充

小規模事業者持続化補助金の一般型では、補助上限額は通常50万円となっています。これは広告宣伝や設備投資、販路拡大等に使える補助で、補助率は2/3が基本です。

ただし、条件に応じた特例措置も用意されており、「賃金引上げ枠」や「インボイス枠」などに該当すれば補助上限は段階的に引き上げられ、最大で250万円まで拡充されます。

例えば、従業員の最低賃金を一定額以上引き上げる場合や、インボイス制度の適用登録を行った場合などが該当条件です。

これらの特例は中小企業の経営改善を促すためのものであり、要件を満たすことでより多くの補助を受けられる可能性があります。

創業型は創業3年以内の事業者は最大200万円(特例で最大250万円)を補助

創業3年以内の事業者を対象とした創業型では、通常の一般型よりも高い補助上限額が設定されています。

基本的な補助上限は200万円で、これに加えてインボイス登録や賃金引上げなどの特例要件を満たせば、最大250万円まで引き上げが可能です。

創業間もない事業者は資金繰りや広告宣伝費の確保に課題を抱えていることが多く、この補助金を活用することで立ち上げ期の販路開拓や業務環境の整備に大きな助けとなります。

制度の設計上、創業型であっても事業計画の具体性や経費の妥当性が問われるため、丁寧な計画書の作成が求められます。

災害支援型は被災状況に応じて最大200万円(間接被害は100万円)を補助

自然災害等の影響を受けた事業者を対象とする災害支援型では、被災の程度に応じて補助上限額が変動します。直接被災した場合には最大200万円、間接的な被害にとどまる場合には上限100万円が支給される仕組みです。

この枠は、災害によって営業継続が困難となった事業者が、販路の回復や事業再建に取り組むための支援を目的としています。

補助対象経費は他の枠と同様に幅広く認められており、広告費や設備投資など多岐にわたります。

なお、申請時には被災証明書や被害状況を明示する資料の提出が必要であるため、自治体や商工会との連携が不可欠です。

共同・協業型・ビジネスコミュニティ型は最大5,000万円を大規模補助

複数の事業者が連携して取り組むプロジェクトを支援する共同・協業型や、商店街等を含む地域コミュニティの活性化を目指すビジネスコミュニティ型では、最大5,000万円という大規模な補助が用意されています。

これは小規模事業者が単独では困難な取組を、他の企業や団体と連携して実施することで生まれる相乗効果を促すものです。商店街のイベント開催や共同販売促進、地域ブランド構築など、多様な用途に活用できます。

連携体の代表者が申請主体となり、構成員の役割や経費配分を明記する必要があるため、事前の調整と明確な計画立案が重要です。

小規模事業者持続化補助金の対象となる小規模事業者の条件

制度を利用できるのは、定められた要件を満たす小規模事業者に限られます。

業種ごとの従業員数や法人形態による区分、対象外のケースなど、申請前に確認すべき基本条件を整理します。

業種・従業員数・法人形態に基づく小規模事業者の定義

小規模事業者とは、業種や法人形態に応じた従業員数の要件を満たす事業者を指します。具体的には、商業・サービス業で常時使用する従業員数が5人以下、製造業や建設業などは20人以下が基準です。

※参考:中小機構

ここでの「従業員」は常勤者のみであり、パート・アルバイト・役員は含みません。また、法人だけでなく、個人事業主も対象となっており、開業届を提出していれば申請可能です。

会社設立からの年数にかかわらず、創業まもない事業者でも条件を満たしていれば利用できる点が特徴です。

法人である場合は、資本金や親会社の有無なども確認対象となるため、詳細は公募要領で確認が必要です。

対象外となる業種や注意すべき除外条件

補助金の対象となる小規模事業者には明確な定義がありますが、すべての業種が対象となるわけではありません。

たとえば、風俗営業やギャンブル関連事業、公序良俗に反する業種、宗教団体、政治団体、社会福祉法人、医療法人、NPO法人の一部などは対象外とされる場合があります。

※参考:小規模事業者持続化補助金 公募要領

また、過去に補助金を不正に受給した履歴がある場合や、事業の実態が不明確な場合も申請できない可能性があります。

さらに、同一年度に類似の補助金を重複して受けることは制限される場合があるため、併用の可否にも注意が必要です。申請を検討する際は、自社が該当業種に含まれていないか事前に確認しておくことが重要です。

過去に補助金を受けた事業者が再申請できる条件と制限事項

すでに過去に小規模事業者持続化補助金を利用した経験がある事業者であっても、一定の条件を満たせば再度の申請が可能です。

ただし、申請には前回の補助事業と明確に異なる内容であることが求められ、同一の内容では再申請できません。

※参考:小規模事業者持続化補助金 よくある質問

また、過去の補助事業の実績報告が適切に完了していない場合や、補助金の使途に問題があった場合は、再申請が認められないこともあります。

再申請を行う場合は、事業の独自性や新規性を示す必要があり、審査においてもその点が評価対象となります。過去の採択実績を活かしつつ、新たな展開や成果の見込みを示すことがポイントです。

小規模事業者持続化補助金の補助対象・補助対象外となる経費

補助金が適用される経費には明確な基準があります。

ここでは、広告や設備投資などの対象経費と、家賃や人件費といった対象外経費の違いについて、具体例を交えながら解説します。

広告宣伝・チラシ制作・SNS広告などの広報関連費用

本補助金では、売上向上や顧客獲得につながる広報活動の費用が幅広く対象となっています。

※参考:小規模事業者持続化補助金 公募要領

具体的には、チラシの印刷費・デザイン費、新聞・雑誌・フリーペーパーなどへの広告掲載費、SNSやGoogle広告等のインターネット広告費も含まれます。

販促目的であれば、動画制作費やPRイベントの実施費用なども対象となるケースがあります。

ただし、単に店舗の案内を掲載するだけの広告や、汎用的すぎる内容は審査上評価が低くなる可能性があります。広告内容と事業計画の整合性を図り、どのような顧客層に向けた施策かを明示することが求められます。

ウェブサイト制作やECサイト構築にかかる費用

ウェブサイトやECサイトの新規立ち上げ、リニューアルに要する費用も補助対象となります。具体的には、制作委託費、デザイン費、システム開発費、SEO対策費などが該当します。

自社の商品やサービスをオンラインで販売・告知するためのEC機能付きサイトや、多言語対応ページの制作なども評価されやすい傾向にあります。

ただし、補助金のルール上、ウェブ関連費用は補助対象経費全体の4分の1(25%)までに制限されており、他の経費との組み合わせが必須です。

また、既存サイトの一部修正や運営費、ドメイン・サーバー維持費などは対象外となるため、事前の確認が必要です。

設備導入・機械装置・什器の購入に関する支出

業務効率化や生産性向上、販路拡大に資する設備投資も補助対象となります。具体的には、製造機械、調理機器、冷蔵・冷凍設備、レジスター、ディスプレイ什器などが該当します。

業種や事業内容に応じて必要とされる設備であれば、原則として補助対象として認められます。

ただし、一般的な事務機器(パソコンやプリンターなど)や家庭用製品の購入は対象外となることがあります。

また、中古品の購入やリース契約についても補助対象とならない場合が多く、購入方法や支払い形態にも注意が必要です。見積書や仕様書の準備が申請時に必要となるため、事前に準備を進めましょう。

試作品の材料費やパッケージデザイン等の業務委託費

新商品やサービスの開発に関連する費用も補助対象です。

たとえば、試作品を製造するための材料費や、外部のデザイナーに依頼するパッケージデザイン費用、マーケティング調査費などが該当します。

これらは「業務委託費」として分類され、一定の条件を満たせば補助されます。たとえば、クラフト商品や加工食品の開発、ブランディングのためのロゴ制作、商品カタログの企画・編集などが具体例です。

なお、業務委託費については委託先との契約内容や費用の妥当性が審査対象となるため、発注書や契約書の準備が求められる場合があります。自社内で実施する場合は補助対象外となる点に注意が必要です。

展示会出展費や営業活動に伴う旅費・交通費

販路開拓や新規顧客獲得を目的として、展示会や商談会などのイベントに出展する場合の経費も補助対象となります。

具体的には、展示会の出展料、ブース設営にかかる装飾費、出展に伴う運搬費、パンフレットの印刷費などが含まれます。

また、営業活動に伴って発生する交通費や宿泊費も、活動内容が事業計画に明記され、目的が明確である場合に限り補助の対象となります。

旅費は原則として公共交通機関を利用したものに限定され、社用車のガソリン代やタクシー代は原則対象外とされる点には注意が必要です。事前に活動日程や経路を整理し、申請書類に根拠を明示することが求められます。

人件費・家賃・光熱費などの経常費用は補助対象外となる

補助金の対象となるのは、原則として一過性の経費や新たな取組にかかる費用です。

通常の事業運営に伴う人件費や家賃、電気・ガス・水道などの光熱費、インターネット通信費などの経常的な支出は補助対象外となります。

※参考:小規模事業者持続化補助金 公募要領

また、役員報酬や自社での施工・作業にかかる内部人件費、交際費や接待費なども対象外です。

補助金はあくまで「販路開拓」や「業務効率化」などの成果が見込まれる具体的施策に対する支援であるため、経常的なコスト負担軽減の目的では使用できません。

小規模事業者持続化補助金の申請の流れ

申請には、計画書の作成やGビズIDの取得、電子申請など複数のステップが必要です。

本章では、実際の申請から補助金の受け取りまでの流れを時系列に沿ってわかりやすく紹介します。

申請前に確認すべき対象条件と補助枠の選定

補助金の申請を始める前に、自社が制度の対象となる小規模事業者であるかを確認しましょう。

業種・従業員数の条件を満たしているかどうか、法人・個人の別や直近の採択歴などが判断基準となります。

次に、自社の事業内容や目的に合った補助枠を選定します。たとえば、創業から3年以内であれば創業枠、賃上げを実施予定なら賃金引上げ枠、インボイス発行を開始する場合はインボイス枠が検討対象となります。

適用枠によって補助上限や補助率が異なるため、自社の状況に最も合致した枠を選ぶことが採択率や事業効果の最大化につながります。枠選定の段階で商工会議所に相談するのも有効です。

経営計画書・補助事業計画書の作成準備

申請において最も重要な書類の一つが、経営計画書と補助事業計画書です。経営計画書には、自社の現状分析や課題、今後の経営方針を記載します。

一方、補助事業計画書には、補助金を使って実施する具体的な取組内容と期待される効果を詳しく記載します。特に、補助対象経費と施策内容の整合性、売上や利益などの数値的根拠が審査で重視されます。

初めての申請者にとってはハードルが高く感じられるかもしれませんが、テンプレートや採択事例を参考にしながら、読み手に伝わる構成で作成することが大切です。

また、早い段階で商工会議所に相談することで、添削やアドバイスを受けることができます。

商工会・商工会議所への相談と様式4の取得手続き

申請には、地域の商工会議所または商工会が発行する「事業支援計画書(様式4)」の添付が必須です。

この書類は、経営指導員が申請者の事業計画を確認し、適切な支援を行うことを証明するものです。発行には面談や書類の提出が必要なため、余裕を持って準備を始めましょう。

計画書の下書きを持参し、改善点をアドバイスしてもらいながら内容をブラッシュアップすることで、より実効性の高い申請書類を作成できます。

様式4の発行は申請直前ではなく、計画書作成段階から動き出すのが理想です。

GビズIDの取得と電子申請システムへの事前登録

小規模事業者持続化補助金の申請は、原則として専用の電子申請システムを通じて行います。そのためには、あらかじめ「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。

GビズIDの取得には、印鑑証明書付きの申請書を提出し、審査を経てIDが発行されるため、通常1〜2週間の期間を要します。

ID取得後は、電子申請システムへのログインが可能となり、申請情報の入力や書類のアップロードを行えるようになります。

GビズIDは他の補助金申請にも共通して使用されるため、一度取得しておくと今後の申請にも役立ちます。

電子申請システムを使った申請手続きの実行

GビズIDを取得した後は、補助金事務局が提供する電子申請システムにアクセスし、必要情報を入力・提出する手続きに進みます。

まず、申請者情報や事業所情報、補助事業の内容、経費の内訳などをシステム上のフォームに沿って入力します。

そのうえで、作成済みの経営計画書、補助事業計画書、商工会議所発行の様式4、見積書などの関連書類をPDFで添付し、オンラインで送信します。

書類の名称やファイル形式に指定があるため、提出前に必ず提出要領を確認してください。

採択結果の通知と交付申請書類の提出

申請が完了すると、一定の審査期間を経て採択の可否が通知されます。通知は電子申請システムや公式ウェブサイトで発表され、採択者には登録されたメールアドレス宛にも連絡があります。

採択された事業者は、交付決定通知書が届くまで補助事業を開始することはできません。交付決定通知を受け取ったら、補助事業の実施に先立ち「交付申請書類」を整え、提出する必要があります。

この交付申請には、実施予定期間や支出計画、発注先との契約状況などを明記した書類が求められます。交付決定前に着手した経費は原則補助対象外となるため、必ず通知を確認してから着手してください。

書類に不備があると補助金の交付が遅れる可能性もあるため、丁寧な対応が重要です。

補助事業の実施と実績報告・補助金の受取までの流れ

交付決定を受けた後は、補助対象として認められた事業を計画通りに実施します。実施にあたっては、領収書や請求書、振込記録などの証憑類を適切に保管し、後の実績報告に備えておく必要があります。

事業が完了したら、補助事業実績報告書を作成し、必要書類とともに提出します。提出された報告書類は事務局によって審査され、問題がなければ補助金が指定口座に入金されます。

入金時期は申請から約9〜10ヶ月後が目安ですが、書類不備や審査の混雑によって遅れる場合もあります。

報告内容に虚偽や不備があると、補助金の減額・返還を求められることもあるため、正確で誠実な対応が求められます。

小規模事業者持続化補助金の申請時における商工会議所・商工会の活用方法

商工会議所・商工会は、計画書の作成支援や様式4の発行など申請全体をサポートしてくれる存在です。

商工会議所・商工会から支援を受ける方法と依頼の手順を具体的にご案内します。

経営計画書の作成を商工会議所・商工会で支援してもらう方法

小規模事業者持続化補助金の申請では、経営計画書や補助事業計画書の完成度が審査の評価に大きく影響します。

自身で一から書類を作成するのが難しいと感じた場合は、地域の商工会議所や商工会に相談することで、内容の添削や構成のアドバイスを受けることができます。

商工会議所では、経営指導員がヒアリングを通じて事業の強みや課題を整理し、補助金の活用意義を明確にするサポートを行っています。

無料で相談できるため、補助金申請が初めての事業者にとって非常に心強い存在です。面談には事前予約が必要な場合が多いため、公募開始後は早めの連絡と準備が重要となります。

事業支援計画書(様式4)の依頼方法と発行手続きの進め方

補助金申請に必須となる「事業支援計画書(様式4)」は、商工会議所や商工会から発行される書類であり、発行を受けるには一定の手続きが必要です。

まずは管轄の商工会議所へ連絡を取り、計画書の下書きを持参して面談を受けます。その際、事業の背景や補助金の使途、期待する成果などを説明できるよう準備しておきましょう。

指導員による内容確認と必要な修正を経て、様式4が発行されます。提出までに数日から1週間ほどかかることもあるため、申請締切から逆算してスケジュールを立てることが大切です。

小規模事業者持続化補助金の申請時に注意すべきポイント

申請内容が充実していても、手続き上の不備があると採択は難しくなります。

ここでは、申請書類の記載ミスや対象外経費の誤認など、注意すべきポイントを事前に確認しておきましょう。

申請書類の不備や記載ミスによる申請無効のリスクを避ける

補助金申請においては、申請書類に不備や記載ミスがあると、内容がどれだけ優れていても受理されず、審査対象外となってしまう可能性があります。

よくある不備には、必要書類の添付漏れ、記入漏れ、誤字脱字、日付の不一致、誤った様式の使用などがあります。電子申請では、ファイルのアップロード忘れや形式エラーも起こりやすく、注意が必要です。

提出前には必ずチェックリストを使って確認を行い、可能であれば第三者によるダブルチェックを受けると安心です。

補助対象経費の誤認や目的外使用を防ぐチェック体制を整える

補助対象とならない経費を誤って申請してしまった場合、審査段階で減点対象となるだけでなく、最悪の場合は補助金の一部または全額が不支給となる可能性があります。

特に経常費や汎用的な設備、人件費などは補助対象外となるケースが多いため、公募要領を熟読して対象範囲を正確に把握することが重要です。

また、採択後に実施した事業が、計画内容と異なる目的で実施された場合や、補助対象外の経費に流用された場合には、補助金の返還が求められることもあります。

こうした事態を防ぐためにも、経費の管理体制を整え、実施中も都度確認を行いながら進めていく必要があります。

計画書の曖昧な表現や数値の矛盾による減点を防ぐ

申請書類の中でも、経営計画書や補助事業計画書における記述内容は審査において非常に重要な評価対象となります。

事業の目的や施策内容が曖昧だったり、売上目標などの数値に根拠がなかったりすると、信頼性が低いと判断され、審査で不利になることがあります。

また、記載内容に矛盾があると「計画の整合性が取れていない」と評価され、採択率が下がる恐れがあります。

具体的な課題→施策→期待効果というロジックを明確に記載し、できる限り数値目標や根拠となるデータを提示することが望ましいです。

提出期限直前の申請によるトラブルを回避する

補助金の申請は、締切間際になるほどアクセス集中や書類準備の混乱によりトラブルが発生しやすくなります。

電子申請システムでは、サーバー負荷により通信エラーが生じたり、提出直前に不備が判明した場合には修正が間に合わず、提出不能になる可能性もあります。

また、商工会議所・商工会との面談や様式4の発行にも時間を要するため、締切直前の駆け込み申請は非常にリスクが高いです。

スケジュールには常に余裕を持ち、少なくとも1週間前にはすべての書類を完成させ、送信準備が整っている状態が理想です。

GビズIDの未取得や電子申請操作ミスによる申請遅延を防ぐ

GビズIDプライムの取得は、補助金申請に不可欠な前提条件であり、未取得のまま申請締切を迎えてしまうと、いかに内容が優れていても申請自体ができなくなります。

ID取得には通常1〜2週間を要するため、公募開始前後にすぐ取得手続きを行うことが重要です。また、電子申請ではファイルのアップロード忘れや誤った書類形式、入力ミスによる内容不備などがしばしば発生します。

これらの操作ミスを防ぐためには、事前にマニュアルや操作動画で流れを把握し、余裕のあるタイミングでシミュレーションを行うことが効果的です。

送信前の最終確認では、複数人でチェックを行うことでヒューマンエラーを最小限に抑えられます。

見積書や証拠書類の不足による交付遅延・減額を回避する

補助金の審査・交付においては、補助対象経費の妥当性を裏付ける書類の提出が必要不可欠です。

見積書、請求書、契約書、パンフレットなどの証拠書類が不十分である場合、事務局から差し戻しが発生し、結果として交付決定の遅延や補助金の減額につながる恐れがあります。

特に、相見積もりを要するケースや委託契約に関する証明が必要な場合は、提出書類の形式や内容にも注意が必要です。

また、実績報告の際にも領収書や振込記録が必要となるため、補助事業の開始前から帳票類の整理・管理を徹底しておくとスムーズです。

小規模事業者持続化補助金に関するよくある質問

小規模事業者持続化補助金の第17回公募(2025年)は14回、15回、16回と条件・スケジュールなど違いますか?

第17回公募(2025年)では、これまでの第14回〜16回と比べていくつかの条件変更やスケジュールの見直しが行われています。

たとえば、インボイス制度対応や最低賃金の引き上げなど、時勢に応じた重点枠の条件が強化されていることがあります。

また、公募開始から締切までの期間が短縮される傾向もあり、準備にかけられる時間が以前よりも少ないケースも見受けられます。

毎回、最新版の公募要領を丁寧に読み込み、自社に適用される変更点を正確に把握することが重要です。

小規模事業者持続化補助金は個人事業主でも申請できますか?

はい、小規模事業者持続化補助金は個人事業主でも申請が可能です。法人格を持たない事業者であっても、「常時使用する従業員数が規定以下であること」などの条件を満たしていれば対象となります。

実際、創業間もない個人事業主や家族経営の小規模店舗なども多く利用しています。申請時には「開業届」の写しなど、事業実態を証明する書類が求められるため、事前に準備しておくとスムーズです。

また、個人事業主であっても商工会議所・商工会の支援を受けることができ、様式4の発行も問題なく対応してもらえます。専門的な知識がなくても活用できる制度なので、積極的に検討する価値があります。

小規模事業者持続化補助金の創業枠の補助対象や申請要件について詳しく教えてください。

創業枠は、創業後3年以内の小規模事業者を対象とした特別枠で、通常の一般型よりも高い補助上限額が設定されています。

補助金額は基本200万円、条件を満たすことで最大250万円まで拡大されます。対象となる経費や補助率は他の枠と同様ですが、創業間もない事業者にとっては資金調達や認知拡大の大きな支援となります。

申請には、創業の事実を証明する書類(開業届、法人設立届など)が必要です。また、事業の将来性や収益計画の妥当性が審査上重視されるため、経営計画書の記述内容を充実させることが採択への鍵となります。

商工会議所の指導を受けながら計画書を仕上げるのがおすすめです。

小規模事業者持続化補助金のホームページのどこに公募要領・様式・申請情報が記載されていますか?

補助金に関する公式情報は、「小規模事業者持続化補助金 事務局公式サイト」で確認できます。

トップページには最新の公募情報が掲載されており、「申請をご希望の方へ」というセクションから公募要領、申請様式(様式1〜様式4)、申請マニュアル、FAQなどが一式ダウンロードできます。

初めての方は「手引き資料」「操作ガイド」から順に確認すると理解しやすく、記入例も掲載されているため参考になります。

また、電子申請システムへのリンクも同ページにあり、GビズID取得案内も併記されています。情報は随時更新されるため、申請前にはこまめな確認が必要です。

まとめ

小規模事業者持続化補助金は、地域の事業者が販路開拓や業務効率化に取り組むための強力な支援制度です。

補助対象となる経費は広告費や設備投資、ECサイト構築費など多岐にわたり、創業間もない個人事業主でも活用できる柔軟性があります。

ただし、申請にあたってはGビズIDの取得や計画書の作成、商工会議所との連携など、複数の手続きが求められます。不備や遅延を防ぐには、早めの準備と第三者による確認が欠かせません。

本記事で紹介したポイントを参考に、制度を正しく理解し、自社に最適な活用方法を見つけてください。