事業の成長や生産性向上を目指す中小企業や個人事業主にとって、「ものづくり補助金」は貴重な資金調達機会です。

しかし、「自社が対象になるのか」「どんな条件や手続きが必要か」「申請時の注意点は?」など、制度の複雑さや頻繁なルール変更に戸惑う方も多いのではないでしょうか。

2025年のものづくり補助金は、補助率や上限額の見直し、賃上げ特例の新設、収益納付の廃止など、さらに使いやすく進化しています。

本記事では、2025年版ものづくり補助金の最新条件や申請方法、注意すべきポイントまで、初めての方にもわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、制度の全体像や自社の活用可能性が明確になり、採択に向けた準備や戦略立案にも役立つ情報が得られます。

ものづくり補助金とは

ものづくり補助金とは、中小企業や小規模事業者の生産性向上を目的に、革新的な製品・サービスの開発や、業務プロセスの改善に必要な設備投資等を支援する国の補助金制度です。

補助対象となる経費の一部を国が負担することで、企業の挑戦を後押しし、経済の活性化を図る目的があります。

申請には要件を満たした上で事業計画の提出が必要で、公募ごとに厳正な審査が行われます。

採択されれば最大2,500万円の補助金が受け取れるなど、設備更新や新規事業展開を目指す中小企業にとって大きな支援策となっています。

※参考:中小機構

2025年度(20次)ものづくり補助金の最新制度概要

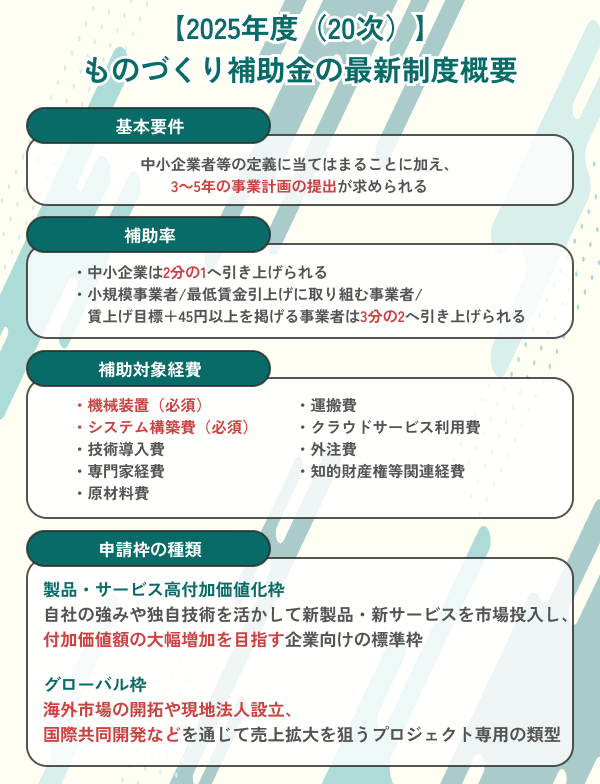

2025年度のものづくり補助金は制度変更を含みつつ、第20次公募が開始されました。従来の枠組みから大幅に整理され、申請者にとってより明確で使いやすい制度へと進化しています。

また、賃上げ要件の強化やGX・DX推進への加点など、政策的な重点分野との連携も深まっています。

ものづくり補助金の基本要件(条件)

中小企業者の定義充足と3~5年事業計画の提出が必要

ものづくり補助金の補助率と補助上限

従業員規模に応じて750万円~4,000万円まで設定

ものづくり補助金の補助対象経費

機械装置費を必須とし技術導入費や外注費等も対象

2025年度(20次)ものづくり補助金の申請枠の種類

製品・サービス高付加価値化枠とグローバル枠の2つに整理

ものづくり補助金の基本要件(条件)

ものづくり補助金では、中小企業者等の定義に当てはまることに加え、3~5年の事業計画の提出が求められます。

事業計画には、付加価値額の年率3%以上増加、給与総額の年率1.5%以上増加、最低賃金+30円以上の水準を達成する目標が必要です。

※参考:ものづくり補助金

これらの目標は採択後の報告義務となっており、未達成の場合には補助金返還の可能性もあるため、現実的かつ達成可能な計画で申請することが重要です。

ものづくり補助金の補助率と補助上限

補助率は原則として中小企業が2分の1、小規模事業者や最低賃金引上げに取り組む事業者、賃上げ目標+45円以上を掲げる事業者は3分の2へ引き上げられます。

補助上限額は従業員規模で階段式に設定されており、5人以下750万円、6~20人1,000万円、21~60人1,500万円、51人以上2,500万円です。さらに、グローバル枠は一律3,000万円で、賃上げ特例を満たすと最大4,000万円まで拡大可能です。

※参考:ものづくり補助金

なおDXやGX等国の重点政策に資する場合は別枠加点が得られ、採択率向上にも直結します。従業員数は常時使用人数で判定され、賃上げ特例を使う場合は賃金引上げ計画書を添付し、実行後は年次報告で達成状況を証明します。

ものづくり補助金の補助対象経費

補助対象経費は公募要領に厳格な区分が定められており、必須となる「機械装置・システム構築費」に加え、技術導入費、専門家経費、原材料費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費などが認められます。

ただし、汎用性が高すぎる設備や中古機械、消耗品、車両、建物は原則対象外です。

また経費配分は合理的である必要があり、特定区分に集中しすぎると審査で減点される点にも注意が必要です。補助対象経費は全額立替払い後に精算払で交付されるため、機械代金などを支払える運転資金の手当ても必須です。

2025年度(20次)ものづくり補助金の申請枠の種類

2025年度(20次)の申請枠は、革新的製品化と海外展開の二つに再編されました。枠の狙いと審査観点を理解し、自社計画を適合させることで採択率と補助上限を引き上げられます。

製品・サービス高付加価値化枠

製品・サービス高付加価値化枠は、自社の強みや独自技術を活かして新製品・新サービスを市場投入し、付加価値額の大幅増加を目指す企業向けの標準枠です。従業員規模により補助上限が750万?2,500万円に設定され、賃上げ特例を満たせば最大1,000万円の上乗せも受けられます。

申請書では「革新性」「事業化の確実性」「顧客ベネフィット」の三点を定量的に示すことが高評価の鍵となります。単なる設備更新だけではなく、顧客課題を解決する具体的なソリューションを盛り込み、市場規模・シェア拡大の裏付けデータを提示すると採択率が上がります。

グローバル枠

グローバル枠は、海外市場の開拓や現地法人設立、国際共同開発などを通じて売上拡大を狙うプロジェクト専用の類型です。補助上限は一律3,000万円で、賃上げ特例適用時は4,000万円まで拡大します。

機械装置費に加え、海外渡航費や通訳翻訳費、海外向け広告宣伝費も補助対象となるため、輸出体制整備や現地規格取得のコストをカバーできます。

審査では「海外需要の確実性」「現地展開の実現性」「為替・法規制リスクの把握」の三点が重視されるため、市場調査やパートナー企業との連携計画をエビデンス付きで示しましょう。

ものづくり補助金の申請の流れとスケジュール

申請準備から補助金入金、事業化報告までには複数の工程があり、それぞれに締切日と必要書類が設定されています。

ここでは第20次公募を例に、一般的なスケジュール感と実務上のポイントを時系列で整理します。手続きの抜け漏れを防ぎ、確実に補助金を受け取るために必要な流れを把握しましょう。

公式サイトに掲載される最新公募要領を全文熟読し、対象要件・補助対象経費・評価項目・提出書式を把握することが第一歩です。前年版を流用すると改定点を見落とし不備判定となる恐れがあります。

電子申請に必須となるGビズIDプライムの発行には、法人代表者の印鑑証明書郵送を含め2~3週間かかるのが通例です。公募開始後に申請すると締切に間に合わないリスクが高いため、計画段階で早期取得を進めましょう。

事業計画書は革新性・市場性・実現可能性・賃上げ計画の4軸で審査されます。公募要領の書式制限(A4×15ページ等)を順守しつつ、課題→解決策→成果を論理的に構成しましょう。

書類が整ったらjGrantsで電子申請します。締切当日はアクセス集中で処理遅延が多発するため、少なくとも1週間前までに提出し、受信通知メールで完了を確認するのが鉄則です。

事務局による形式審査で不備がないか確認された後、大学教授や中小企業診断士等の外部有識者が内容審査を行います。

審査員は提出書類のみを根拠に評価するため、専門外の人でも理解できる平易さと技術的裏付けのバランスが鍵となります。

締切から約3か月後、採択・不採択結果が事務局サイトで公表され、同時にメール通知が届きます。不採択の場合でも講評を閲覧できるので、次回公募に向け改善ポイントを抽出しましょう。

採択後に提出する交付申請書では、設備型番や発注先、支出日程を確定記載し、見積書・比較見積結果を添付します。

事務局チェック後、交付決定通知書が発行され、ここで初めて正式発注が可能となります。

交付決定から原則10か月以内(事業類型で変動)の実施期間内に、機械導入・試作開発・海外市場調査など計画した活動を完了させます。納期遅延や設置工事の延長が生じそうな場合は、速やかに事務局へ事故報告を提出し、延長承認を得る必要があります。

事業完了後30日以内に実績報告書と証憑類一式を電子提出します。支出額と見積額が乖離した場合は理由書を添付し、差額が10万円を超える場合は変更承認が必要となる場合があるため注意が必要です。

実績報告が承認されると確定通知が発行され、補助金請求書を提出してから概ね1?2か月で指定口座へ補助金が振り込まれます。

立替資金の金利負担を抑えるため、金融機関との短期融資や手形決済を組み合わせてキャッシュフローを調整しておくと安心です。

交付決定から3~5年間は、毎事業年度終了後に事業化状況報告書を提出し、売上・付加価値額・賃上げ達成度を報告します。未達の場合は改善計画を添付し、進捗をフォローアップされる仕組みです。

ものづくり補助金の申請時の注意点

ものづくり補助金の申請プロセスでは、書類不備や手続き順序の誤りが命取りになります。

本章では、特に見落としがちな六つのリスクと具体的な回避策を示し、安心して採択後まで走り抜くための実務ポイントを解説します。

交付決定前の発注は100%不認定となってしまう

交付決定通知書の到着前に契約・発注すると全額対象外

同時期に複数の国補助金へ応募する場合は重複がないよう注意

同一設備や人件費の二重計上は書類審査で不採択

申請区分・補助率の誤選択に注意が必要

従業員数や賃上げ計画と補助上限額の整合性確認

GビズIDのタイムラグに注意が必要

遅延提出は自動棄却となるため時間に余裕を持つことが大切

遅延提出は自動棄却となるため時間に余裕を持つことが大切

締切日17時以降の申請は一切受理されない

加点証明には「承認済みPDF」を必ず添付

自治体押印済み正式書類でなければ加点不可

交付決定前の発注は100%不認定となってしまう

補助金制度では「交付決定日より前に契約・発注した経費は一切補助対象外」という原則があり、違反すると採択が決まっていても全額不認定となります。見積取得までは許容されますが、注文書や発注書、決済手続が完了する行為は厳禁です。

※参考:行政書士やまもと事務所

納期の都合で先行発注したい場合も、交付決定通知書が届くまでは注文を保留し、サプライヤと仮予約や価格固定覚書で調整するなど代替策を取ることが重要です。

社内の購買システムにも決定通知書のコピーを必須添付にするルールを設け、うっかりミスをゼロにしましょう。

同時期に複数の国補助金へ応募する場合は重複がないよう注意

同一の設備や人件費を複数の国補助金で二重計上することは厳格に禁止されています。

ものづくり補助金と事業再構築補助金、IT導入補助金などを並行活用する場合は、対象経費の切り分けと事業目的の差別化を明示しなければ書類審査の段階で不採択となる可能性が高まります。

社内の補助金管理表を作成し、経費区分・対象枠・実施期間を一覧化して、会計処理と監査証跡で重複が発生しないよう早期にチェック体制を敷くことが肝要です。さらに二重補助を避けるため、社内決裁フローで「補助金名と対象経費」を必須記入項目に設定しておくとヒューマンエラーを防げます。

申請区分・補助率の誤選択に注意が必要

申請フォームでは製品・サービス高付加価値化枠かグローバル枠かを選択し、さらに賃上げ特例の有無や小規模事業者加点の適用可否をチェック欄で申告します。

ここで誤った区分を選ぶと後から修正できず、不備判定や減点の原因となります。

例えば従業員数21名以上なのに上限1,000万円の枠を選んでしまうケースや、賃上げ計画が未達なのに補助率2/3を選択するといったミスが典型です。

事業計画を入力する前に、組織規模・賃上げ目標・海外売上構成などの客観データを整理し、該当条件と照らし合わせてから区分を確定しましょう。

GビズIDのタイムラグに注意が必要

GビズIDプライムの発行申請からアカウント有効化まで通常10営業日以上を要し、法人代表者の実印証明書の郵送が遅れるとさらに日数が延びます。

締切間際にIDが未発行の状態では電子申請ができず、準備した計画書が無駄になるリスクがあるため、公募開始前から申請手続きを開始することが原則です。

また担当者異動やメールフィルタによる通知未達も発生しやすいため、複数人でIDとパスワードを共有管理し、申請フォームへのアクセステストを締切の二週間前までに必ず実施しておくと安心です。

遅延提出は自動棄却となるため時間に余裕を持つことが大切

公募要領には「締切日17時以降に受信した電子申請はシステムが自動棄却し、一切受理しない」と明記されています。アップロード途中の回線切断やファイル容量オーバーでも例外はなく、事務局への電話連絡で救済されることもありません。

実務の安全策は少なくとも7日前を社内提出期限とし、一次提出後に第三者レビューと差し替え提出を行う二段階プロセスを標準化することです。

ファイル名・署名欄・添付証憑の抜け漏れをチェックリスト化し、締切当日は“提出済み完了証”のダウンロードだけで済む体制を整えましょう。

とくに製造業は現場都合で直前修正が入りやすいため、リードタイムを長めに設定し、代替提出者の権限付与も行うとリスク分散になります。

加点証明には「承認済みPDF」を必ず添付

経営革新計画や先端設備等導入計画などの加点証明書は、単なる申請中の書類ではなく、自治体が押印した正式な『承認済みPDF』の添付が必須です。

承認待ちの状態で提出すると、書類不備扱いで加点が認められず、採択ラインを下回るリスクが高まります。

発行には2~6週間かかる自治体もあるため、補助金スケジュールから逆算して余裕を持って手続きを開始しましょう。自治体によっては窓口予約制を採用しているため、繁忙期には枠がすぐ埋まります。

ものづくり補助金の採択率を高めるコツ

審査員は限られた書面から「技術的優位性」「事業としての実現性」「政策への適合度」を総合評価します。

近年の採択率は30~50%台で推移しており、計画書の品質と加点項目の取得が合否を左右する重要な要素となっています。

本章では、この三軸を強化する実務テクニックと社内運用フローを八つに分けて解説し、一次審査から事後フォローまで途切れなく得点を積み上げる方法を示します。

審査項目を意識し、技術・事業・政策の各面を充実させる

技術的革新性・事業化可能性・政策合致度の三面評価

採択事例を参考に加点項目を取得する

同業種・同規模の成功事例から共通加点要因を抽出

事業計画書は公募要領の指示に従った書式・分量で作成する

A4判15ページ制限等の書式を厳守し形式不備を防止

いつ・誰の給与を・どの程度引き上げるかを一目で分かる形に整理して実施

年度別・職種別の賃上げ計画を表形式で明示

第三者レビューを必ず2段階で行う

技術者と財務専門家による視点違いでダブルチェック

電子申請の“締切1週間前提出”を社内ルール化

アクセス集中によるシステム障害リスクを回避

アフターフォローまで記した“実行責任表”を添付する

5年間の事業化報告まで含む役割分担を明示

外部コンサルなどのサポートを活用する

新審査傾向や加点証明取得ノウハウを入手

審査項目を意識し、技術・事業・政策の各面を充実させる

ものづくり補助金の評価は①技術的革新性②事業化・市場性③政策合致度の三面採点です。まず技術面では「従来比◯%の性能向上」「独自アルゴリズムで加工時間△%短縮」など定量根拠を提示します。

事業面では販売チャネル・初年度売上・回収期間を数値で示し、政策面では賃上げ・カーボンニュートラル・地方創生等との関連性を具体列挙します。三面が互いに補完し合う構成とし、審査要領のチェックシートに照合しながらギャップを潰せば、高評価に直結します。

採択事例を参考に加点項目を取得する

公式サイトや支援機関の事例集から同業種・同規模の採択事例を抽出し、採択理由コメントを分析します。多数の事例に共通する加点要因(先端設備導入計画承認、地域連携、GX要素等)をリスト化し、自社計画に取り込める要素を検討します。

自治体制度との併用や大学との共同研究など、事例ベースで裏付けがある施策は審査員の納得感が高く、加点倍率も大きい傾向があります。事例を「構成」「数値」「加点証明」の3観点で分解し、自社版テンプレートに転写することで短期間でも完成度を高められます。

事業計画書は公募要領の指示に従った書式・分量で作成する

A4判15ページ制限なら本文14ページ+別紙1ページといった配分を守り、フォント・行間・ページ番号も要領通り設定します。制限超過は自動減点対象です。

章立ては「課題→解決策→成果→賃上げ→実施体制→リスク管理→収支計画」の流れが読みやすく、各章冒頭に30字前後の要約を置くと審査員の負荷を軽減できます。図表は荒い解像度を避け、キャプション下に数値根拠を併記します。

いつ・誰の給与を・どの程度引き上げるかを一目で分かる形に整理して実施

賃上げ計画は採択後のフォロー対象となるため、時期・対象者・引上げ率を表形式で示します。

例えば、「2026年4月 技能職15名 基本給+5%」「2027年4月 事務職10名 +4%」のように年度別・職種別に明示し、財務試算表で人件費増加と粗利益推移をリンクさせると説得力が向上します。

さらに賃金アップが離職率低減や技能伝承にどう結び付くかKPIを設定し、生産性向上と両立させるロードマップを添付すれば、評価基準の「給与支給総額1.5%以上アップ」を確実にクリアできる計画書になります。

第三者レビューを必ず2段階で行う

一次レビューは同業種の技術者、二次レビューは金融機関や中小企業診断士など財務・事業性の専門家に依頼し、視点の違いでダブルチェックします。

レビューコメントは「指摘→是正対応→再確認」の形でエクセル管理し、差分履歴を残すと根拠資料として提出可能です。

第三者視点を通じて「伝わる計画書」を仕上げれば、内容は同じでも採点の印象点が大きく向上します。

電子申請の“締切1週間前提出”を社内ルール化

jGrantsは当日夕方にアクセス集中し、PDFアップロード中断やタイムアウトが頻発します。組織ルールで「締切7日前の17時に第一版提出」を義務付け、提出後にシステム受領メールを印刷・保管します。

以降は差替機能で軽微修正する方式に統一すれば、提出失念リスクを実質ゼロ化できます。さらに申請責任者・代理申請者の2アカウントを用意し、万一の病欠やネット障害に備えて冗長化すると、想定外トラブルでも締切遵守が可能です。

アフターフォローまで記した“実行責任表”を添付する

実行責任表は、事業期間中の作業工程と採択後5年間の事業化報告までの役割分担を一覧化した表です。

「設備導入:製造部長」「試作評価:技術課長」「年次報告:経理部長」のように担当者・期限・アウトプットを見える化し、ガントチャートと紐付けます。

審査員は「人員体制の継続性」を重視するため、退職リスクや兼務負荷への代替案も併記すると加点評価となります。実行責任表を社内稟議書とリンクし、採択後のモニタリングにも転用できる形で提出すれば、事業継続性の裏付けとして高い効果を発揮します。

外部コンサルなどのサポートを活用する

補助金専業コンサルや認定経営革新等支援機関に依頼すれば、最新の審査傾向や加点証明取得ノウハウを入手できます。

契約時は実績件数・成功報酬率・交付後フォロー範囲を確認し、自社の弱点フェーズのみスポット契約する方法も有効です。

コンサルを活かすコツは「自社独自の技術データ」と「過去3年の財務諸表」を迅速提供し、ヒアリング回数を最小化することです。専門家の知見をスムーズに注入でき、社内負荷を抑えつつ採択率を高められます。

ものづくり補助金申請を外部コンサルや代行会社に依頼する際のポイント

外部コンサルや申請代行会社を活用すれば、書類負担の軽減と採択率向上が期待できますが、費用対効果や契約範囲を見極める目利きも欠かせません。

本章では選定時に確認すべき四つのチェックポイントを示し、自社に最適なパートナーを見極める手順を解説します。

認定経営革新等支援機関の認定を受けている会社や専門家が安心

実績・財務・コンプライアンス審査を通過した信頼できる事業

ものづくり補助金申請の実績や専門知識が豊富である

過去3年間の支援件数と直近採択率を数値で確認

契約内容の範囲や保証内容を確認する

見出しの概略50文字以内見出しの概略50文字以内見出しの概略50文字以内

報酬形態が明確で相場範囲内かどうかを確認する

見出しの概略50文字以内見出しの概略50文字以内見出しの概略50文字以内

認定経営革新等支援機関の認定を受けている会社や専門家が安心

ものづくり補助金の支援を専門に行うコンサルは数多く存在しますが、最も安全なのは中小企業庁が指定する『認定経営革新等支援機関』の資格を取得している事業者です。

この制度は実績・財務・コンプライアンスの審査を通過した法人・専門家だけに付与されるため、契約後に誤った手続きで不採択や返還トラブルを招くリスクが低減します。

また金融機関や税理士法人が多く登録しており、補助金に限らず資金調達・税務改善までワンストップで相談できる点もメリットです。

検索は経済産業省のウェブサイト『認定支援機関一覧』から地域別に確認でき、面談前に登録番号を提示してもらうことで信頼性を客観的に担保できます。

ものづくり補助金申請の実績や専門知識が豊富である

認定支援機関であっても、ものづくり補助金の取り扱い件数や直近の採択率は業者ごとに大きく異なります。

面談時には『過去3年間での支援件数』『直近締切回の採択率』『同業種・同規模の成功事例』を数値で示してもらい、自社案件と近いケースを確認しましょう。

またNC旋盤や3Dプリンタなど具体的設備に関する技術理解、海外展開やGX要件など申請枠特有の要素に精通しているかもチェックポイントです。

提案段階で事業計画書の骨子や加点戦略を簡潔に提示できるコンサルは、実務ノウハウが豊富である可能性が高く、打合せ回数や修正工数の削減にもつながります。

契約内容の範囲や保証内容を確認する

補助金支援契約は「申請書作成のみ」「交付決定後の実績報告まで」「5年間の事業化報告フォロー込み」など範囲が千差万別です。

契約書に明記されていない工程が後から追加費用として請求される事例もあるため、着手前に作業範囲を工程表で具体的に列挙し、不要なオプションは外して見積書を取りましょう。

さらに不採択時の対応方針(再申請サポートの有無と追加費用)、採択後に交付取消となった場合の責任分担、情報漏えい防止の秘密保持条項などリスク場面の規定も要確認です。

口頭説明だけでなく電子メールや議事録に残すことで証拠化し、トラブルを未然に回避します。

報酬形態が明確で相場範囲内かどうかを確認する

料金体系は「着手金+成功報酬」が一般的で、着手金5万~20万円、成功報酬は交付決定額の5~15%が相場です。

成功報酬の計算基準(補助金額か設備費総額か)や不採択時の着手金返金有無を事前に確認し、想定外コストを排除しましょう。

極端に高いパーセンテージを提示された場合は分母を変えていることが多く要注意です。また着手金ゼロを掲げる業者でも、採択後に実績報告サポート料が別途発生するケースがあるため、総支払額を工程別に試算し、他社と比較することが不可欠です。

コンサルや代行会社の報酬形態と相場感

補助金コンサルの報酬体系は大きく二種類に分かれます。支払タイミングとリスク配分が異なるため、各モデルの特徴と相場を把握し、自社の資金繰りとサポートニーズに合うかを吟味してから契約しましょう。

また、コンサル費用は補助対象経費に含まれないため、補助金額とは別に自己負担となる点も踏まえ、総合的なコストパフォーマンスを検討することが重要です。

着手金+成功報酬型

着手金+成功報酬型は、申請作業開始時に一定額を払い、採択された場合にのみ補助金額に応じた追加パーセンテージを支払う最も一般的な方式です。

着手金は平均5万~20万円、成功報酬は交付決定額の5~15%が相場とされ、コンサル側が最低限の工数費用を確保しつつ依頼企業の負担も抑えられるバランス型モデルです。

採択率が高い案件では総コストが割安になる一方、不採択でも着手金は戻らないため、過去実績と支援範囲を事前に精査することが重要です。

また成功報酬の算定基準(補助金額か補助対象経費総額か)と、入金時期・実績報告サポートの有無を契約書に明記し、後のトラブルを防ぎましょう。

完全成功報酬型(固定報酬型)

完全成功報酬型(固定報酬型)は着手金ゼロで、採択された場合のみ成功報酬を支払う方式です。

初期費用を抑えられるため資金繰りに余裕がない企業でも導入しやすい一方、成功報酬率は補助金額の10~20%と高めに設定される傾向があり、採択時の総支払額は着手金型より大きくなることがあります。

また採択後の実績報告や事業化報告サポートを別料金とするケースも多く、交付取消時の責任分担が曖昧な契約も散見されます。

サービス範囲・追加費用・支払い条件(分割可否や請求タイミング)を事前に文書化し、総コストの上限を把握したうえで契約することがトラブル防止の鍵です。

ものづくり補助金に関するよくある質問

ものづくり補助金とは?もう少しわかりやすく教えてください。

中小企業の革新的な製品・サービス開発等を国が支援する制度

ものづくり補助金は個人事業主でも申請可能でしょうか

中小企業基本法の範囲内であれば個人事業主も申請可能

ものづくり補助金は農業分野でも利用できるのでしょうか?対象条件を教えてください。

農業法人なら申請可能だが個人農家は原則対象外

ものづくり補助金の採択率はどれくらいですか?

過去5年平均で30~50%台、賃上げ・加点項目で変動

ものづくり補助金とは?もう少しわかりやすく教えてください。

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が新製品開発や生産プロセス革新に必要な機械装置・技術導入費等を国が最大3分の2(原則は2分の1)補助する制度です。

審査で採択された後、計画どおりに事業を実施し実績報告が承認されると補助金が後払いで入金されます。返済義務はなく、採択から5年間は賃上げや事業化報告などのフォローが求められます。

ものづくり分野に限らず、サービス業や建設業など幅広い業種が利用でき、海外展開を含むグローバル枠も用意されています。

ものづくり補助金は個人事業主でも申請可能でしょうか

個人事業主でも、常時使用する従業員や事業規模が中小企業基本法の範囲内であれば申請できます。

税務署への開業届や青色申告承認申請書などで事業実態を示し、3~5年の事業計画で付加価値額年率3%以上・給与総額年率1.5%以上の目標を設定する点は法人と同じです。

なお、屋号だけでなく代表者名義でGビズIDプライムを取得し、電子申請を行う必要があります。また、金融機関の過半出資を受けるいわゆる”みなし大企業”に該当すると申請不可となるため、共同経営や出資比率に注意してください。

ものづくり補助金は農業分野でも利用できるのでしょうか?対象条件を教えてください。

農業法人や農業関連サービス業も、株式会社・合同会社・農事組合法人等の形態で中小企業要件を満たせば申請可能です。

例えばスマート農業機器導入による高付加価値化や、農産加工品の6次産業化設備導入などが対象に該当します。

一方、個人農家や農業協同組合(JA)は制度上の中小企業者に当たらず原則対象外となりますので、法人化や第三セクター化で資格要件を満たす必要があります。

また、農業機械の単純更新は認められず、ICT活用や加工・販売を含む革新性が審査で重視される点に留意してください。

ものづくり補助金の採択率はどれくらいですか?

採択率は公募回や申請枠によって違いますが、直近の第18次公募では総応募件数6,342件のうち採択件数2,274件で35.8%でした。

過去5年を平均すると30~50%台で推移しており、賃上げ要件の充足度やGX・DX加点の有無で大きく順位が変動します。

また、グローバル枠は通常枠より応募が少ない分、採択率が高めに出る傾向があります。採択ラインは毎回異なるため、事業計画の完成度向上と加点証明取得、電子申請の早期提出など複合的な対策で合格確率を引き上げることが重要です。

まとめ

ものづくり補助金は、革新的設備投資や海外展開を後押しする中小企業向けの代表的制度です。

2025年度は「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の二本立てとなり、賃上げ要件を満たすと補助率2/3・上限最大4,000万円まで拡充されました。

申請ではGビズID取得と要領熟読を起点に、計画書作成→電子申請→交付決定後の発注という順序を厳守し、加点証明と第三者レビューで完成度を高めることが採択率向上の鍵です。

後払い方式に備えた資金繰りと5年間の事業化報告まで見据え、必要に応じて認定支援機関や専門コンサルを活用すれば、設備更新と賃上げを両立しながら持続的成長につなげられます。