中小企業や小規模事業者にとって、毎年の最低賃金引き上げや生産性向上への対応は大きな課題です。そんな中、「業務改善助成金」は賃金アップと業務効率化を同時に実現したい経営者の強い味方となります。

最大600万円の助成が受けられるこの制度について、「どんな経費が対象になるのか」「申請条件は何か」「注意点や採択率を高めるコツは?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

そこで本記事では、令和7年度版の最新情報をもとに制度概要から具体的な活用方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。

この記事を読むことで制度の全体像を理解し、実際の申請準備や戦略立案に役立つ知識が身につきます。ただし、制度の詳細は年度ごとに変わるため、申請前には必ず最新の公式情報を確認することが重要です。

業務改善助成金とは

業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者が事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資やシステム導入を行った場合、その費用の一部(最大600万円)を国が助成する制度です。

※参考:厚生労働省

賃上げによるコスト増を効率化投資で補えるため、賃金アップと業務効率化の両立を支援します。申請後、国の審査で交付決定を受けてから計画通りに実施し、報告することで助成金が支給される「事後給付型」です。

労働力不足対策や従業員満足度の向上にも役立ち、多くの中小企業で活用されています。計画段階からの準備が重要な点も特徴です。

令和7年度の業務改善助成金の最新情報と変更点

令和7年度(2025年度)の業務改善助成金では、前年からいくつかの重要な変更や新しい取組みがあります。中小企業の賃上げ支援を強化する目的で助成率や上限額、応募期間など制度設計が見直されました。

その主な変更点を以下で解説します。

助成率区分の見直しと生産性要件の廃止

助成率が最大80%に統一され、手続きが簡素化

助成上限額の引上げ(年間上限の設定)

1企業あたり年間600万円の上限が新設

申請期間・賃上げ実施期間の柔軟化(2期制導入)

第1期と第2期に分かれ、申請時期を選択可能

要件の厳格化(対象労働者の雇用期間延長 等)

賃上げ対象労働者の雇用期間要件が6か月以上に延長

大企業のグループ企業等の除外明確化

みなし大企業の判定基準が明確化

事業完了期限の延長オプション

やむを得ない事情での期限延長手続きが整備

予算規模が前年度の180億円から297億円へ大幅増額

約65%の大幅予算増で多くの企業が活用可能

助成率区分の見直しと生産性要件の廃止

令和7年度の業務改善助成金では、助成率の区分が見直され、生産性要件による助成率の上乗せ措置が廃止されました。

これまで助成率は事業場内最低賃金額や生産性要件によって最大9/10(90%)まで認められていましたが、新年度からは「事業場内最低賃金が1,000円未満の場合は4/5(80%)」「1,000円以上の場合は3/4(75%)」の2区分となり、助成率の上限は80%となります。

※参考:厚生労働省

生産性要件が不要になったことで、申請手続きが簡素化され、審査も迅速になります。一方で、以前より自己負担が増える場合もありますが、助成上限額の引上げなど全体的な支援内容は拡充されています。

助成上限額の引上げ(年間上限の設定)

令和7年度の業務改善助成金では、助成金の上限額が拡充される一方で、「年間600万円」という新たな上限が設けられました。

これまでは事業場ごとに最大600万円まで受給できましたが、今年度からは1企業あたり年間600万円が上限となり、複数の事業場で申請しても合計でこの金額が限度となります。

賃上げ人数が多い場合や特例事業者には上限額が引き上げられ、支給額が増えるケースも増えました。また、政府の予算も大幅に増額され、より多くの企業が利用しやすくなっています。

申請期間・賃上げ実施期間の柔軟化(2期制導入)

令和7年度の業務改善助成金は、申請受付期間が2期制となりました。

第1期は4月14日から6月13日までで、賃上げ実施期間は5月1日から6月30日までです。

第2期は6月14日から各都道府県の地域別最低賃金改定日の前日までで、賃上げ実施期間も7月1日から改定日前日までとなります。

2期制導入により、最低賃金改定前の早期賃上げがしやすくなり、企業は自社の状況に合わせて柔軟に申請時期や賃上げ時期を選べるようになりました。

要件の厳格化(対象労働者の雇用期間延長 等)

令和7年度の業務改善助成金では、支給要件が一部厳格化されました。特に、賃上げ対象となる労働者の雇用期間が「雇入れ後3か月以上」から「6か月以上」に延長され、新規入社の従業員は対象外となります。

これにより、賃上げ対象者が減り、受給額が減少する場合もあるため注意が必要です。

また、労働保険未加入や直近の解雇・賃金引下げがある場合の不支給要件も厳格に確認され、過去の助成金受給後の賃金維持状況もチェックされます。申請前に自社の状況を十分に確認しましょう。

大企業のグループ企業等の除外明確化

令和7年度の業務改善助成金では、「みなし大企業」の除外が明確化されました。

※参考:厚生労働省

中小企業や小規模事業者が対象ですが、大企業と資本や人事面で密接な関係を持つ企業、たとえば大企業が50%以上出資している子会社や、役員の過半数を大企業側が占めるグループ企業などは助成対象外となります。

これにより、形式上は中小企業でも実質的に大企業の支配下にある場合は申請できません。共同出資会社や系列企業の場合は、申請前に株主構成や組織図を確認し、自社が独立した中小企業に該当するかを整理しておくことが重要です。

事業完了期限の延長オプション

令和7年度の業務改善助成金では、事業完了期限に関して柔軟な対応が可能となりました。

原則として、設備導入や賃上げなどの事業は令和8年1月31日までに完了する必要がありますが、やむを得ない事情がある場合は、理由書を提出することで最長で同年3月31日まで延長が認められる場合があります。

例えば、設備の納品遅延や予期せぬトラブルが発生した際は、事前に労働局へ相談し、所定の申請手続きを行うことで延長が可能です。

ただし、延長はあくまで例外的な措置であり、計画通りに事業を完了させることが原則です。余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

予算規模が前年度の180億円から297億円へ大幅増額

令和7年度の業務改善助成金は、予算が前年度の180億円から297億円へと大幅に増額されました。これは約65%の増加で、最低賃金引上げを後押しするための政府の強い意向がうかがえます。

※参考:厚生労働省

予算拡大により、支給上限額や対象経費の拡充が実現し、より多くの企業が利用しやすくなりました。申請数が多くても予算切れのリスクは減りますが、人気の高い助成金のため、早めの申請が重要です。

最新の要件やルールを確認し、計画的に活用しましょう。

業務改善助成金の対象事業者や対象者

業務改善助成金の対象となるのは、中小企業・小規模事業者です。

具体的には、中小企業基本法で定める資本金や従業員数の基準を満たす法人や個人事業主が該当します。主な基準は下記の通りです。

| 業種 | 資本金または出資額 | 常時使用する従業員数 |

|---|---|---|

| 製造業など | 3億円以下 | 300人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |

| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

これらに該当し、かつ大企業と密接な関係を持たないこと(みなし大企業でないこと)が条件です。

また、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること、不交付事由(労働保険未加入や直近の解雇・賃金引下げ等)がないことも必要です。

対象となる従業員は、申請事業場で6か月以上雇用されている最も低い賃金水準の労働者です。複数人が同じ最低時給の場合は全員が対象となります。月給制の場合は時給換算で判定します。

対象事業者は「中小企業・小規模事業者で不交付要件に該当しないこと」、対象労働者は「申請事業場で6か月以上働く最賃層の労働者」であることがポイントです。

業務改善助成金を受けるための基本要件(条件)

業務改善助成金を受けるためには、主に次の3つの基本条件をすべて満たす必要があります。

中小企業・小規模事業者であること

→業種ごとに資本金や従業員数の基準があり、大企業の子会社など「みなし大企業」は対象外です。

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

→例:地域別最低賃金が900円なら、事業場内最低賃金が950円以下である必要があります。

解雇や賃金引下げなどの不交付事由がないこと

→直近で従業員の解雇や賃金減額がない、労働保険に加入している、労働基準法違反がない等が求められます。

これらの条件に加え、事業場内最低賃金を30円以上引き上げることや、生産性向上につながる設備投資等を年度内に実施することなども必要です。申請は計画を立てて所定の書類を提出し、交付決定後に実行・報告する流れです。

業務改善助成金の助成対象となる経費

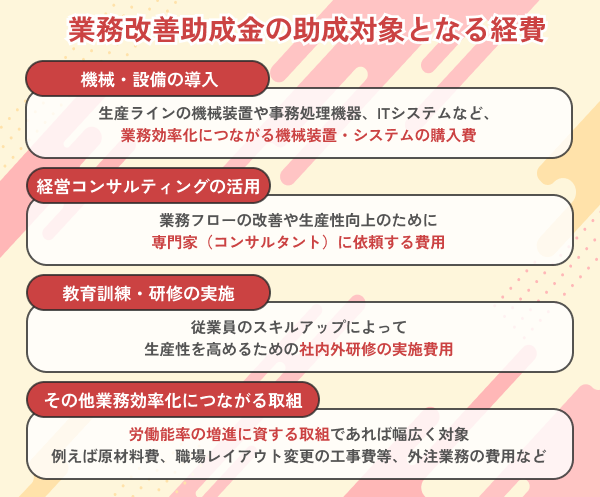

業務改善助成金で助成対象となる経費は、「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」と定義されています。

かなり幅広い経費が対象と認められており、業種によって様々な使い道が考えられます。具体的には以下のような費用区分が対象経費として挙げられます。

機械・設備の導入

生産ラインの自動化機械や事務処理機器など

経営コンサルティングの活用

国家資格者による業務フロー改善指導など

教育訓練・研修の実施

従業員のスキルアップによる生産性向上支援

その他業務効率化につながる取組

原材料費や造作費など幅広い業務改善投資

助成対象外となる経費

生産性向上との関連が薄い設備は対象外

機械・設備の導入

生産ラインの機械装置や事務処理機器、ITシステムなど、業務効率化につながる機械装置・システムの購入費が該当します。

例えば、製造業での自動化機械の導入、飲食店でのPOSレジシステム導入、在庫管理ソフトの購入、オフィスの業務システム導入などです。

実際の活用例として、「POSレジシステムの導入による在庫管理時間の短縮」や「リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮」などが公式資料に挙げられています。

このようにハードウェア・ソフトウェアを問わず、物的設備の導入費用が対象となります。リース料やレンタル料(借損料)も期間内の費用であれば対象です。

経営コンサルティングの活用

業務フローの改善や生産性向上のために専門家(コンサルタント)に依頼する費用も助成対象です。国家資格者のコンサルを受けて業務プロセスを見直したり、業務改善計画の指導を仰いだりするケースが想定されます。

例として「国家資格者による顧客回転率向上を目的とした業務フロー見直し」の費用が対象経費の例として示されています。

コンサルティング契約の費用や報酬(謝金)などが該当し、外部の知見を取り入れて効率化を図る経費を幅広くカバーします

教育訓練・研修の実施

従業員のスキルアップによって生産性を高めるための社内外研修の実施費用も対象です。研修講師への謝金、受講料、研修にかかる旅費や会議費、教材の印刷製本費など、人材育成に関する費用が含まれます。

例えば、新しい生産設備の操作研修、業務効率化のノウハウ習得セミナーへの参加費用などが該当します。従業員の能力向上は長期的な生産性向上につながる取組みとして評価されます。

その他業務効率化につながる取組

上記以外にも労働能率の増進に資する取組であれば幅広く対象です。例えば原材料費(業務フロー改善の試作品材料など)、造作費(職場レイアウト変更の工事費等)、委託費(外注業務の費用)など多岐にわたります。

実例として「顧客管理情報のシステム化」による効率化なども挙げられており、業種に応じて創意工夫された様々な取組みが対象となります。

要は「生産性向上の効果が見込まれる費用」であればかなり柔軟に対象となり得るということです。

助成対象外となる経費

一方、いくら業務に関係すると言っても助成対象とならない経費もあります。単なるコスト削減や職場環境の快適化が目的の設備などは対象外です。

例えば「電気代節約のためのLED照明への交換」等、直接的に生産効率を高めると言い難いものは認められません。また通常の事業活動に必要な経費(単なる消耗品購入など)も対象になりません。

さらに自家用車の購入やパソコン・スマートフォンなどの一般的な備品購入は原則対象外です。これらは一般にどの企業でも行う支出であり、生産性向上との直接的な関連性が薄い場合が多いためです。

しかしこの点については後述する「特例事業者」の場合に例外があります。いずれにせよ、経費削減だけが目的のものや、生産性向上につながらない投資は助成対象に含めないよう注意しましょう。

特例事業者制度について

令和7年度の業務改善助成金には「特例事業者」制度という仕組みがあります。これは一定の要件を満たす中小企業に対して、助成内容を拡充する特例措置を講じるものです。

特例事業者に該当すると助成率や対象経費の面で有利な取り扱いを受けられます。中でも、原材料価格高騰などの影響を強く受けている企業に配慮した制度となっています。

特例事業者の要件

特例事業者として認められるには、次の2つの要件を両方満たす必要があります。

賃金要件

→申請事業場の事業場内最低賃金が1,000円未満であること。

(令和7年度は基準が緩和され、1,000円未満となっています)

物価高騰等要件

→原材料費の高騰など外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月比で3%ポイント以上低下していること。

(利益率の判定は「売上高総利益率」や「営業利益率」で行い、前年同月と比較します)

この2つを満たすと特例事業者となり、助成率や助成対象経費の拡大(パソコンや自動車の導入費用も対象など)の特例が適用されます。利益率の計算や要件の該当可否は事前に確認が必要です。

特例事業者に対する助成対象経費

特例事業者に認められると、助成対象経費が拡充されます。具体的には、通常は助成対象とならない以下のような経費が例外的に対象となり得ます。

一定の自動車など車両購入

特例事業者(特に物価高騰等要件を満たす場合)は、業務効率化に資する一定の自動車の購入が助成対象経費として認められる場合があります。

通常は車両の購入費用は対象外ですが、例えば「リフト付き特殊車両の導入による送迎時間短縮」のように明確に生産性向上につながる車両であれば、特例的に認められるケースがあります。

具体的には、介護事業で使うリフト付き送迎車や、配送効率を上げるための特殊トラックなど、業務上必要不可欠で効率化に直結する車両が該当します。

一般乗用車など単に移動手段の域を出ないものは難しいですが、業務用に改造・特殊装備された車両などは認められる余地があります。購入だけでなくリース契約についても同様に考えられます。

パソコン・スマホ・タブレット等の新規導入

また、特例事業者ではパソコン、スマートフォン、タブレット等の情報通信機器の購入費も助成対象に含めることができます。

通常はPCやスマホの購入はどの企業でも行う汎用的な投資のため対象外ですが、特例事業者についてはそれらIT機器導入も「生産性向上に資する設備投資」として特例的に認められる場合があります。

例えば、今まで紙や手作業で行っていた工程をタブレット導入でデジタル化する、営業社員にスマホを支給して業務連絡を円滑化する、といった取組みが該当し得ます。

新規導入が条件ですので、中古品ではなく新品を購入するケースに限られます。また、ソフトウェアやクラウドサービス利用料も機器と合わせて導入する場合には対象となることがあります。

助成コースと支給上限額

業務改善助成金では、賃上げ幅に応じて4つの「助成コース」が設定されています。賃金をどれだけ引き上げるかによってコースを選択し、それに応じた助成上限額が決まります。

コースは「30円コース」「45円コース」「60円コース」「90円コース」の4種類で、それぞれ最低○円以上賃上げという基準になっています。

コース名ごとの引上げ額要件と支給上限額の具体例は以下の通りです(事業場規模30人未満の小規模事業者の場合はカッコ内の上限額になります)。

30円コース(最低30円以上の賃上げ)

最も低い賃上げ幅で利用できる基本コース

45円コース(最低45円以上の賃上げ)

30円コースよりワンランク大きい賃上げ実施

60円コース(最低60円以上の賃上げ)

賃上げ幅が大きく上限額も大幅アップ

90円コース(最低90円以上の賃上げ)

最大の賃上げ幅で絶対上限額600万円に到達

30円コース(最低30円以上の賃上げ)

30円コースは、事業場内最低賃金を30円以上引き上げる場合に利用できる基本コースです。助成金の上限額は、賃上げ人数と事業者の規模によって決まります。

| 賃上げ人数 | 一般事業者 | 小規模事業者 |

|---|---|---|

| 1人 | 30万円 | 60万円 |

| 2~3人 | 50万円 | 90万円 |

| 4~6人 | 70万円 | 100万円 |

| 7人以上 | 100万円 | 120万円 |

| 10人以上※ | 120万円 | 130万円 |

このコースは最も賃上げ幅が小さい分、上限額も控えめですが、賃上げ人数が多い場合は上限額も増えます。小規模事業者で5人賃上げの場合は上限100万円、8人なら120万円となります。

45円コース(最低45円以上の賃上げ)

45円コースは、事業場内最低賃金を45円以上引き上げる場合に利用できます。助成金の上限額は、賃上げ人数と事業者の規模によって異なります。

| 賃上げ人数 | 一般事業者 | 小規模事業者 |

|---|---|---|

| 1人 | 45万円 | 80万円 |

| 2~3人 | 70万円 | 110万円 |

| 4~6人 | 100万円 | 140万円 |

| 7人以上 | 150万円 | 160万円 |

| 10人以上※ | 180万円 | 180万円 |

小規模事業者で5人賃上げした場合は上限140万円、7人なら160万円です。特例事業者で10人以上賃上げすると180万円が上限となります。賃上げ幅が大きいほど、助成上限額も増えます。

60円コース(最低60円以上の賃上げ)

60円コースは、事業場内最低賃金を60円以上引き上げる場合に利用できます。助成金の上限額は賃上げ人数と事業者の規模によって以下の通りです。

| 賃上げ人数 | 一般事業者 | 小規模事業者 |

|---|---|---|

| 1人 | 60万円 | 110万円 |

| 2~3人 | 90万円 | 160万円 |

| 4~6人 | 150万円 | 190万円 |

| 7人以上 | 230万円 | 230万円 |

| 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |

このコースは賃上げ幅が大きいため、上限額も高くなります。たとえば小規模事業者で6人賃上げした場合は190万円、7人以上なら230万円が上限です。特例事業者で10人以上賃上げする場合は、上限300万円となります。

90円コース(最低90円以上の賃上げ)

90円コースは、事業場内最低賃金を90円以上引き上げる場合に利用できる最も高額なコースです。助成金の上限額は賃上げ人数と事業者規模によって決まります。

| 賃上げ人数 | 一般事業者 | 小規模事業者 |

|---|---|---|

| 1人 | 90万円 | 170万円 |

| 2~3人 | 150万円 | 240万円 |

| 4~6人 | 270万円 | 290万円 |

| 7人以上 | 450万円 | 450万円 |

| 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |

このコースは賃上げ幅が大きい分、助成上限額も最大です。特例事業者で10人以上賃上げを行う場合、上限600万円まで受給できます。通常の事業者の場合は7人以上で450万円が上限です。

助成率と自己負担の割合について解説

助成金の支給額は、「助成対象経費×助成率」と「コースごとの助成上限額」のいずれか低い方となります。

助成率の区分(令和7年度)

| 事業場内最低賃金(賃上げ後) | 助成率 | 自己負担率 |

|---|---|---|

| 1,000円未満 | 4/5(80%) | 20% |

| 1,000円以上 | 3/4(75%) | 25% |

多くの企業は賃上げ後も1,000円未満が多く、実質的な助成率は80%となるケースが多いです。

経費100万円、助成率80%の場合

→助成額は80万円(ただしコース上限額以内)

経費600万円、助成率80%、上限450万円の場合

→計算上480万円(600万×0.8)だが、上限450万円が支給額。

- 助成金は経費の20~25%は自己負担となります。

- 消費税は助成対象経費に含めず、税抜きで計算します。

- 助成率は特例事業者でも変わらず、以前の9/10特例は廃止されています。

計画時は自社の賃上げ後の最低賃金が1,000円を超えるかで助成率が異なるため、事前に確認しましょう。

業務改善助成金の申請方法と流れ

業務改善助成金の申請から受給までの大まかな流れやスケジュール感について解説します。

計画立案では、誰の賃金を何円引き上げるか、対象者と金額を明確に決めます。賃上げ幅でコースが決まるため、無理のない範囲で最大の引上げ額を検討しましょう。

次に、どの設備や施策に投資するかを決め、見積書を2社以上から取得します。交付申請書や事業実施計画書には、賃上げ前後の賃金や投資内容を記載し、賃金台帳や設備カタログも用意します。

申請期限から逆算し、余裕を持って準備を進めることが大切です。

申請書類の作成では、交付申請書や事業実施計画書、設備の見積書と相見積書、賃金台帳の写しなどを準備します。

書類は厚生労働省や労働局のサイトから様式をダウンロードし、必要事項を記入します。設備の見積書は2社分用意し、賃金台帳は対象者分を添付します。

書類が揃ったら、所轄の労働局に郵送または持参で提出します。締切日には余裕を持って提出しましょう。

申請書類を提出すると、労働局で内容の審査が行われます。審査では書類の不備や要件の適合、計画内容の妥当性などが確認されます。

審査期間は通常数週間から1か月程度ですが、申請が集中するとさらに時間がかかる場合もあります。不備があれば労働局から追加資料の提出を求められるため、速やかに対応しましょう。

すべて問題なければ「交付決定通知書」が届き、計画の実行に進めます。

交付決定通知を受けたら、計画に沿って賃上げと設備投資を実施します。賃金改定や設備購入は必ず交付決定日以降に行いましょう。

賃上げは一括で所定額以上を実施し、複数回に分けることはできません。設備投資も計画通りに進め、発注・納品・支払いまでを期限内に完了させます。

支払い記録や領収書は後の報告で必要です。計画変更が必要な場合は、必ず事前に労働局へ届け出て承認を得てください。

賃上げや設備導入が完了したら、事業実績報告と助成金の支給申請を行います。提出書類は、事業実績報告書や支給申請書、経費の領収書・振込票、賃金台帳(改定後)、就業規則の写しなどです。

設備の納品書や写真も添付するとよいでしょう。これらをまとめて労働局に提出します。報告内容に問題がなければ、通常は提出から数週間で支給決定通知が届き、助成金が振り込まれます。

支給決定通知が届いたら、指定口座に助成金が振り込まれます。通常、支給決定から2週間~1か月以内に入金されますので、金額に誤りがないか必ず確認しましょう。

助成金受領後も、賃上げ後6か月時点での状況報告が求められる場合があります。賃金を下げたり対象者を解雇したりすると返還を求められることもあるため、適切な管理が必要です。

手続き全体は半年程度かかるため、計画的に進めましょう。

申請時に必要な書類

業務改善助成金の申請時には、多くの書類を準備する必要があります。ここでは申請段階で必要となる主な書類を整理します。これらは前述の申請フローの中でも触れましたが、改めて一覧にしておきます。

| 書類名 | 内容・ポイント |

|---|---|

| 交付申請書(様式第1号) | 申請者・事業場情報、コース、助成見込額などを記入 |

| 事業実施計画書 | 賃上げ・設備投資の計画内容、対象者、金額等を記載 |

| 賃金引上げ計画の根拠資料 | 対象者の氏名、賃金額、雇入年月日など |

| 労働者名簿・雇用契約書(必要時) | 雇用期間6か月以上を証明 |

| 見積書・相見積書 | 設備投資等の見積書2社分(品名・金額等明記) |

| 賃金台帳の写し(直近) | 最低賃金該当者の給与額を3ヶ月分提出 |

| 決算書・試算表(特例時) | 利益率低下を証明(前年同月との比較) |

| 労働保険料納付書(必要時) | 労働保険加入・納付状況の証明 |

| 事業場概要資料(任意) | 会社案内・パンフレット等(審査の参考用、必須ではない) |

これらをファイルまたはクリアファイルに綴じて提出するのが一般的です。提出部数は通常1部ですが、写しを取っておきましょう。

各労働局で微妙に要求書類が異なる場合もあるため、事前に労働局作成の「申請チェックリスト」等が公開されていれば確認してください。

書類の不備は審査遅延の最大の原因です。特に見積書2社分の用意や賃金台帳の添付忘れは起こりがちなので注意しましょう。様式への記入漏れ(押印漏れなど)もないよう見直してください。

万全の書類を用意することで、スムーズな申請手続きにつながります。

不採択や不支給となる原因や注意点

業務改善助成金は条件を満たせば基本的に支給される助成金ですが、計画段階や実施段階の不備によって不採択(交付決定されない)や不支給(交付決定されたのに最終的に支払われない)となるケースもあります。

ここではありがちな失敗原因とその注意点について解説します。

意図せず不交付事由に該当してしまっていた

労働保険未加入や労基法違反などが発覚

計画通りに実行できていない

対象者の退職や設備購入断念で計画未達成

支給申請時の書類の不備や不足

領収書の漏れや記載ミスで支給決定されず

経費の変更届を怠った

計画変更の事前承認なしで対象外機器を購入

対象外経費を含めてしまった

業務改善との関連性が薄い経費を計上

賃上げ実施日のルール違反

申請前の賃上げや複数回に分けた実施

意図せず不交付事由に該当してしまっていた

業務改善助成金が不採択や不支給となる主な原因として多いのは、意図せず不交付事由に該当していたケースです。

たとえば、労働保険や雇用保険に未加入であったり、地域別最低賃金を下回る時給で雇用していた、直近で従業員を解雇していたなどが該当します。

また、労働基準法違反や賃金不払い、違法残業がある場合も厳しくチェックされます。申請前6か月以内に会社都合の解雇があると、やむを得ない事情を除き支給対象外となることもあります。

対策として、申請前に社会保険・労働保険の加入状況や賃金水準、過去の解雇歴などを必ず点検しましょう。また、就業規則と賃金台帳の内容が一致しているかも重要です。

知らずに不交付事由に該当していると、申請後に発覚しても取り消しとなります。事前確認を徹底し、必要に応じて専門家に相談することも有効です。

計画通りに実行できていない

計画通りに賃上げや設備導入を実行できなかった場合にも、助成金の不採択や不支給となることがあります。

例えば、賃上げ予定の労働者が退職し人数が減ったり、予定していた設備投資が資金不足で実施できなかった場合、計画未達成と判断され助成金が支給されないことがあります。特に賃上げ人数や金額が計画より下回るとリスクが高まります。

対策としては、賃上げ対象者は退職リスクの低い人を選び、賃上げ額や設備投資も無理なく確実に実行できる範囲で計画を立てることが重要です。

やむを得ず計画変更が必要な場合は、事前に労働局へ相談し、計画変更手続きを行うことで不支給を避けられる場合があります。計画と実績のズレが生じそうな時は、必ず早めに対応しましょう。

支給申請時の書類の不備や不足

支給申請時の書類不備や不足もまた、不採択や不支給の大きな原因となります。

例えば、領収書や賃金台帳の提出漏れ、就業規則の写し忘れ、申請書の金額や日付の記載ミスなどがあると、審査で差し戻されたり、期限内に修正できない場合は不支給となることもあります。書類の整合性が取れていない場合も同様です。

対策として、提出前に必ずチェックリストで書類を確認し、金額や日付、対象者名などに誤りがないかダブルチェックしましょう。社内で複数人で確認するか、専門家に最終確認を依頼するのも有効です。

労働局から追加書類の提出を求められた場合も、速やかに対応することが重要です。

経費の変更届を怠った

計画した内容から経費や設備を変更した場合、事前に労働局へ変更届を提出しなければ、その部分の経費が助成対象外となることがあります。

例えば、予定していた機械Aを機械Bに変更した際、変更届を出さずに購入すると助成金が支給されない可能性があります。

助成金は交付決定時の計画通りに実施することが原則で、変更が必要な場合は必ず事前に労働局に相談し、所定の「計画変更届」を提出して承認を受ける必要があります。

勝手な変更や事後報告は不支給の原因となるため、変更が生じた時点ですぐに手続きを行いましょう。

対象外経費を含めてしまった

助成金申請や実績報告時に、助成対象外の経費を誤って含めてしまうと、その部分は助成対象から除外されます。

例えば、特例事業者でないのにパソコンの購入費を計上したり、業務改善と関係のない備品費を含めて申請した場合、最悪の場合は全体が不支給となることもあります。

対策としては、申請や報告の前に経費内訳を必ず確認し、対象外経費は除外しましょう。判断に迷う場合は、事前に労働局へ相談して確認することが大切です。グレーな費用は避け、必要なら詳細な説明を添えると安心です。

賃上げ実施日のルール違反

賃上げ実施日のルール違反も不採択や不支給の大きな原因です。助成金では「申請日以降に賃上げを行う」「地域別最低賃金改定前に実施する」などの日時規則が定められています。

申請前に賃上げをしてしまった場合や、賃上げを複数回に分けて実施した場合、また第2期で最低賃金改定後まで賃上げを遅らせた場合は助成対象外となります。

対策として、賃上げ実施日は計画段階でしっかり決め、必ず申請日以降かつ交付決定通知後に行いましょう。賃上げは一度でまとめて実施し、分割や遡及は避けてください。計画通りの日程を守ることが、助成金受給の基本です。

採択されやすくなるためのポイント

業務改善助成金は基本的に要件を満たせば受け取れる助成金ですが、よりスムーズに「採択(交付決定)」され、最終的に支給を確実にするためのポイントがあります。

中小製造業の総務・経理マネージャーの方が押さえておくべき、採択率を高めるコツを以下にまとめます。

業務改善と賃上げの関連を明確にする

計画内容をストーリー立てて説明

費用対効果の高い投資を選ぶ

直接的に生産効率や売上増につながる投資を選択

書類不備をなくし期日厳守で手続きを進める

採択の大前提となる基本的な事務処理

早めの申請で予算枠を確保する

早い者勝ちの側面を考慮した戦略的申請

社労士(社会保険労務士)など専門家のサポートや申請代行を活用する

プロの知見で申請の質と確実性を向上

業務改善と賃上げの関連を明確にする

採択されやすくするには、業務改善策と賃上げの関連性を明確に示すことが重要です。申請書や計画書では「なぜこの賃上げと設備投資が必要なのか」「どのように生産性向上が賃上げの原資になるのか」を具体的に説明しましょう。

例えば、主要メンバーの定着を図るために賃上げを行い、その人の業務効率を高めるために新しい機械を導入する、といったストーリーがあると説得力が増します。

設備投資による生産性向上の効果や、賃上げ後の人件費増加分をどのように吸収するかも数値や根拠を示して記載します。審査担当者に「賃上げと業務改善が一体となった計画」と納得してもらえる内容にすることで、採択率が高まります。

費用対効果の高い投資を選ぶ

業務改善助成金の採択率を高めるには、まず申請要件を正確に把握し、自社の現状と計画内容が制度に合致しているか丁寧に確認することが大切です。

賃上げと業務改善策の関連性を明確にし、なぜその投資が必要なのかを具体的に説明しましょう。書類は記載漏れや添付忘れがないよう、チェックリストを使って準備します。

不明点があれば事前に労働局や専門家に相談し、計画変更時も速やかに手続きを行うことで、採択されやすくなります。

書類不備をなくし期日厳守で手続きを進める

採択されやすくするためには、書類の不備をなくし、すべての手続きを期日内に行うことが基本です。どれだけ内容が良くても、申請書類に記載漏れや押印忘れ、添付不足があれば審査が進まず、印象も悪くなります。

また、締切を過ぎれば申請自体が受理されません。必要書類はリストアップし、チェックリストで一つずつ確認しましょう。特に見積書の件数や押印の有無はよく見落とされがちです。

期日管理も徹底し、余裕を持って提出することで、不備があっても修正できる時間を確保できます。社労士など第三者に確認してもらうのも有効です。こうした事務対応がしっかりしている企業は、審査もスムーズに進みやすくなります。

早めの申請で予算枠を確保する

助成金は予算枠が限られているため、早めの申請が採択率向上のポイントです。令和7年度は予算増額があったものの、申請が集中すれば途中で募集停止となる可能性もあります。

第1期内に申請すれば、予算に余裕があるうちに枠を確保でき、書類不備があっても修正の時間が取れます。

また、早期申請なら交付決定や賃上げ・設備導入も早く進められ、従業員や会社双方にメリットがあります。年度後半は審査も厳しくなりがちなので、準備を早めに進めて、余裕を持って申請しましょう。

社労士(社会保険労務士)など専門家のサポートや申請代行を活用する

専門家の力を借りることも採択率向上に有効です。

社内に助成金申請の経験者がいなかったり、日常業務が忙しくて手が回らない場合は、社会保険労務士や中小企業診断士等の専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

社労士事務所などの専門家は、業務改善助成金の申請サポートや代行を行っています。制度に詳しく、申請実績も豊富なため、書類の質向上や採択率アップが期待できます。

労働局とのやりとりもスムーズで、成功報酬型のサービスも一般的です。自社だけで悩まず、プロの力を借りるのも有効な選択肢です。

社労士(社会保険労務士)の活用メリット

前項でも触れましたが、業務改善助成金の申請において社会保険労務士(社労士)など専門家を活用するメリットは大きいです。ここでは、社労士に依頼・相談する具体的な利点をいくつかご紹介します。

煩雑な書類作成や手続きをプロに任せることで事務負担が減る

書類作成や資料とりまとめを代行で事務負荷軽減

専門知識による申請サポートが受けられる

経験豊富なプロの視点で的確なアドバイス

要件クリアへのアドバイスが期待できる

客観的視点でベターな選択肢を提案

期限管理や連絡調整などを任せられる

スケジュール管理と行政対応を代行

煩雑な書類作成や手続きをプロに任せることで事務負担が減る

業務改善助成金の申請は書類が多く複雑なため、社内担当者にとって大きな負担となります。社労士に依頼すれば、書類作成や必要資料の整理を代行してもらえるため、事務作業が大幅に軽減されます。

社労士は労務管理や助成金申請の専門家であり、ヒアリング内容をもとに計画書や申請書を正確に作成してくれます。担当者は必要な資料を用意するだけで済み、申請ミスや手間を大きく減らすことができます。

その結果、担当者は本来の業務に専念でき、助成金申請による負担や残業を避けることが可能です。

専門知識による申請サポートが受けられる

社労士に申請を依頼する最大のメリットは、専門知識に基づく的確なサポートが受けられる点です。

助成金制度は毎年内容が変わり複雑ですが、社労士は最新情報を把握し、自社の状況に合ったコース選択や経費の可否、計画変更の方法などを具体的にアドバイスしてくれます。

初めて申請する場合でも、流れや要件を丁寧に説明し、書類の記載内容や表現の修正提案まで行ってくれるため、申請内容の完成度が高まります。結果として、不備や要件未達による却下リスクを減らし、採択の可能性を高めることができます。

要件クリアへのアドバイスが期待できる

社労士は助成金申請の要件や制度改正に精通しており、要件クリアが難しい場合でも適切な対応策を提案できます。

例えば、対象労働者が条件を満たさない場合は他の従業員を選ぶ、別の助成金との併用を検討するなど、客観的な視点で最適な選択肢を示します。

自社だけで判断に迷う場面でも、専門家のアドバイスで安心して進めることができ、リスクがある場合は早めに指摘してもらえるため失敗を防げます。特例事業者要件や最新の制度変更点も漏れなくフォローしてもらえるのが大きなメリットです。

期限管理や連絡調整などを任せられる

社労士に依頼すれば、申請スケジュールの管理や労働局との連絡調整も任せられます。必要な手続きや提出期限をリマインドしてもらえるため、締切を逃すリスクが減り、計画的に進められます。

また、労働局とのやり取りや追加資料の提出も代行してもらえるので、担当者が慣れない対応に追われる心配もありません。

特に他の業務と並行して助成金申請を進める場合、期限管理を任せられるのは大きな安心材料です。専門家を活用することで申請の成功率が高まり、社内の負担軽減にもつながります。

業務改善助成金に関するよくある質問

業務改善助成金についてもう少しわかりやすく教えてください。

賃上げと設備投資で助成金がもらえる仕組み

従業員が1人しかいない個人事業主なのですが、業務改善助成金の対象になりますか?

少人数企業でも要件を満たせば申請可能

業務改善助成金の採択率はどれくらいですか?

要件を満たせばほぼ100%に近い採択率

2025年度の業務改善助成金の申請機関はいつまでですか?

第1期と第2期の2回の申請チャンス

業務改善助成金についてもう少しわかりやすく教えてください。

業務改善助成金は、会社が従業員の給料を上げて仕事の効率化を図るための設備やシステムを導入した際、その費用の一部を国が補助してくれる制度です。

たとえば、時給を30円アップし、新しい機械やITシステムを導入した場合、その購入費用の最大8割まで助成金として支給されます。

この制度を使えば、会社は賃上げによる負担を減らしつつ、生産性向上も実現しやすくなります。たとえばパン工場で時給を上げて新しい機械を入れた場合、効率が上がり売上もアップ、さらに機械代の多くを助成金でまかなえるので、会社も従業員もメリットがあります。国が「賃上げと効率化を応援します」という趣旨で設けている制度です。

従業員が1人しかいない個人事業主なのですが、業務改善助成金の対象になりますか?

従業員が1人だけの個人事業主でも、業務改善助成金の対象になります。ポイントは「労働者を雇用しているかどうか」です。パートやアルバイトでも、雇用保険に加入している従業員がいれば申請可能です。

要件としては、①中小企業・小規模事業者であること、②従業員の時給を30円以上引き上げること、③生産性向上のため10万円以上の設備投資を行うこと、④事業場内最低賃金が地域最低賃金+50円以内であること、などがあります。

従業員1名でも、要件を満たせば助成金を受けられますので、ぜひ活用を検討してください。

業務改善助成金の採択率はどれくらいですか?

業務改善助成金は、基本的に要件を満たして申請すれば高い確率で採択されます。点数評価で競う補助金と異なり、要件クリアを前提に交付される制度です。

正式な採択率は公表されていませんが、実務上はほぼ100%に近いと考えてよいでしょう。ただし、書類不備や要件未達、予算超過時には不採択や募集停止となる場合もあります。

そのため、要件の確認と早めの申請が重要です。しっかり準備すれば、採択は難しくありません。

2025年度の業務改善助成金の申請機関はいつまでですか?

2025年度(令和7年度)の業務改善助成金は、申請期間が2期に分かれています。

第1期は2025年4月14日から6月13日までで、この期間に申請した場合は賃金引上げを6月30日までに実施します。第2期は2025年6月14日から各地域の最低賃金改定日の前日までで、多くの地域では9月末ごろが締切となります。

地域の最低賃金改定日が10月1日なら9月30日が申請期限です。年度末に追加募集がある場合もあるため、公式情報を随時確認してください。

まとめ

令和7年度の業務改善助成金は、賃上げと生産性向上を同時に支援する中小企業向けの制度です。今年度は助成率や上限額が見直され、より使いやすくなりましたが、要件の厳格化にも注意が必要です。

申請時は、制度の趣旨を理解し、賃上げと業務改善の計画をしっかり立てることが大切です。また、書類の整備や期限管理を徹底し、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、採択率も高まります。

最低賃金の上昇が続く中、業務改善助成金を活用して、従業員の処遇改善と企業の競争力強化を目指しましょう。適切な準備と正確な手続きで、この制度を最大限に活用してください。