事業の成長や販路拡大を目指す小規模事業者や個人事業主の多くが、「資金面の不安」や「補助金申請の複雑さ」に悩んでいます。

特に小規模事業者持続化補助金は、経営計画に基づく販路開拓や業務効率化の取り組みに活用できる一方、対象となる事業者の条件や申請枠、申請手続きが分かりづらいと感じる方も少なくありません。

本記事では、「小規模事業者持続化補助金とは何か」をはじめ、補助金の対象となる事業者や申請枠の種類、申請の流れまでを徹底的に解説します。

制度の全体像をわかりやすく整理し、申請時に押さえておきたいポイントや注意点も紹介。記事を読むことで、ご自身の事業が補助対象となるかを判断でき、スムーズな申請準備ができるようになります。補助金活用で事業の可能性を広げたい方は、ぜひご一読ください。

- 小規模事業者持続化補助金は、中小企業庁が所管し、商工会議所等と連携して、小規模事業者の販路開拓や業務効率化を支援する国の制度

- 補助率は原則2/3で、広告宣伝費、ウェブサイト制作費、設備導入費などが補助対象ですが、人件費や家賃などの経常費用は対象外

- 補助上限額は一般型で50万円、賃上げ・インボイス枠や創業型で最大250万円、共同・協業型で最大5,000万円など、申請枠によって異なる

※参考:中小機構 - 申請には経営計画書や補助事業計画書の策定が不可欠であり、地元の商工会議所・商工会から「事業支援計画書(様式4)」の発行を受ける必要がある

※参考:持続化補助金事務局 - 申請は原則電子申請(GビズID必須)であり、書類の不備や記載ミス、提出期限に注意し、余裕を持って準備を進めることが採択の鍵

※参考:小規模事業者持続化補助金 公募要領

小規模事業者持続化補助金とは

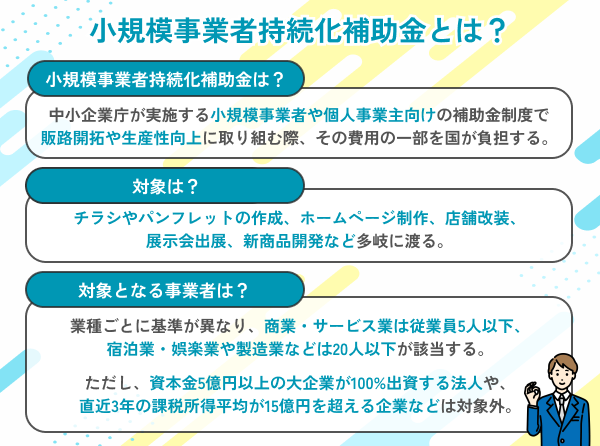

小小規模事業者持続化補助金とは、中小企業庁が実施する小規模事業者や個人事業主向けの補助金制度です。

※参考:中小機構

そもそも、この制度は事業者の経営基盤強化と販路拡大を後押しする目的で設けられました。具体的には、自社の経営計画に基づき、販路開拓や生産性向上に取り組む際、その費用の一部(原則2/3、赤字事業者は3/4)を国が支援します。

一方、補助対象は、チラシやパンフレットの作成、ホームページ制作、店舗改装、展示会出展、新商品開発など多岐にわたります。

通常枠の場合、補助上限は50万円です。他の大型補助金と比べて金額は控えめですが、自己資金の負担が少なく、資金に余裕のない事業者でも利用しやすい点が特長です。

令和時代の経営環境に合わせ、賃上げやインボイス制度対応など国策に沿った取り組みへの優遇措置もあります。つまり、持続化補助金は、小規模事業者の経営基盤強化と販路拡大を後押しする重要な制度といえるでしょう。

小規模事業者持続化補助金の対象となる事業者

持続化補助金の対象は、小規模事業者です。業種ごとに基準が異なり、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業や製造業などは20人以下が該当します。

※参考:中小企業庁

この従業員数には役員やオーナーは含まれません。法人だけでなく個人事業主も申請可能で、多くの個人事業主が利用しています。

ただし、資本金5億円以上の大企業が100%出資する法人や、直近3年の課税所得平均が15億円を超える企業などは対象外です。一般的な小規模事業者であれば、ほとんどの場合この補助金を利用できます。

「商工会議所の管轄地域」と「商工会地域」の小規模事業者の扱いの違い

持続化補助金の申請では、事業所の所在地によって「商工会議所」か「商工会」のいずれかが窓口になります。

※参考:全国商工会連合会

都市部や大きな市は商工会議所、町村部は商工会が担当です。どちらの管轄かは、最寄りの商工会議所や商工会に確認できます。

申請時には「事業支援計画書(様式4)」の発行が必要ですが、発行元も管轄によって異なります。商工会議所地区の事業者は商工会議所に、商工会地区の事業者は商工会に依頼します。なお、会員でなくても申請や書類発行は可能です。

以下の表で違いをまとめます。

| 地域区分 | 担当窓口 | 主な対象地域 |

|---|---|---|

| 商工会議所 | 商工会議所 | 市・都市部 |

| 商工会 | 商工会 | 町村・郊外 |

自社がどちらの管轄かを確認し、適切な窓口で手続きを進めてください。

小規模事業者持続化補助金の要件と公募要項

持続化補助金の応募には、「小規模事業者であること」と「経営計画書の策定」が必須です。計画書には事業概要や課題、取組内容、期待効果を記載し、商工会・商工会議所の助言を受けながら作成します。

公募要項には申請資格や対象経費、応募方法、選考方法など詳細がまとめられており、必ず最新版を確認してください。加点条件や提出書類の形式などは公募回ごとに変わる場合があります。

補助対象経費は、販路開拓や生産性向上のための費用が中心です。主な例は以下の通りです。

| 経費区分 | 主な内容例 |

|---|---|

| 機械装置等費 | 機械・設備の購入費 |

| 広報費 | チラシ・広告・看板作成費 |

| ウェブサイト関連費 | ホームページ制作やWeb広告費 |

| 展示会等出展費 | 展示会出展料や装飾費、旅費 |

| 開発費 | 新商品試作やデザイン開発費 |

| 資料購入費 | 専門書・資料の購入費用(10万円未満) |

| 委託・外注費 | 業務委託・システム開発等の外注費 |

一方、日常経費や他の補助金と重複する経費、販路開拓と無関係な経費は対象外です。持続化補助金は審査制で、応募すれば必ず採択されるわけではありません。計画内容の充実と書類の正確な準備が重要です。

小規模事業者持続化補助金の申請枠と補助上限額

持続化補助金には、事業内容や政策目的に応じた複数の申請枠があり、枠ごとに補助上限額や要件が異なります。自社の状況に合った枠を選び、1つだけ応募できます。

一般型 通常枠

通常枠は、小規模事業者持続化補助金の基本的な枠で、販路開拓や業務効率化など幅広い取り組みが対象です。まず、補助上限額は50万円、補助率は2/3となっており、多くの事業者が利用しています。

また、特別な要件はなく、初めて補助金を申請する方にも適しています。申請には経営計画書の作成と、商工会議所や商工会による支援(様式4の発行)が必要です。

さらに、令和5年度からはインボイス特例が導入され、要件を満たす事業者は補助上限額が50万円加算され、最大100万円まで補助を受けることができます。

一般型 災害枠

災害支援枠(一般型 災害枠)は、自然災害によって被害を受けた小規模事業者の事業再建を目的とした特別枠です。まず、対象となる災害は公募ごとに指定されており、たとえば令和6年能登半島地震や豪雨などで被災した事業者が該当します。

補助上限額は、建物や設備の損壊など直接的な被害の場合は最大200万円、売上減少など間接的な被害の場合は最大100万円です。

※参考:中小機構

また、補助率は原則2/3ですが、一定の要件を満たせば自己負担なし(補助率10/10)となる場合もあります。申請には罹災証明書など被災状況を証明する書類が必要です。

通常枠とは別に申請できるため、既に通常枠で採択されている事業者も新たに申請可能です。災害枠の活用により、被災後の設備更新や販路回復に必要な資金を確保しやすくなります。

創業型(創業枠)

創業型(創業枠)は、創業後3年以内の小規模事業者を対象とした特別枠です。具体的には、補助上限額は200万円(補助率2/3)で、インボイス特例を満たす場合は最大250万円まで拡大されます。

申請には「創業から3年以内」であることと、「特定創業支援等事業」の支援を受け、その証明書を取得していることが必要です。特定創業支援等事業とは、市区町村が実施する創業セミナーや相談を指し、経営や販路開拓などの知識支援を一定期間受けることが条件となります。

この枠を活用すれば、創業間もない事業者でも販路開拓や設備投資にまとまった資金を充てることができ、事業の成長を後押しします。ただし、要件を満たさない場合は申請できないため、事前に条件をよく確認してください。

共同 協業型

共同・協業型は、小規模事業者が複数で連携し、地域振興等機関(商工会・商工会議所・商店街組織など)とともに販路開拓やブランディングに取り組むための枠です。

補助上限額は1申請あたり最大5,000万円と非常に大きく、参画する小規模事業者の経費は2/3、地域振興等機関の経費は定額(10/10)で補助されます。申請には10者以上の小規模事業者が参画し、一体的な事業計画を策定する必要があります。

※参考:中小機構

典型例としては、複数企業による地域物産展の開催や、商店街全体のIT化プロジェクトなどが挙げられます。採択後は事業終了後も5年間の報告義務があり、継続的な成果報告が求められます。単独では実現が難しい大規模な取り組みを、協業によって実現できる点が特長です。

賃金引上げ枠

賃金引上げ枠は、従業員の賃上げに取り組む小規模事業者向けの優遇枠です。通常枠の補助上限額50万円に対し、本枠は最大200万円まで拡大されます。

さらにインボイス特例を満たす場合は最大250万円まで上乗せされます。申請には「事業場内最低賃金を申請時より50円以上引き上げる」などの要件を満たす必要があり、達成できない場合は補助金が交付されない点に注意が必要です。

※参考:中小企業庁

赤字事業者は補助率が3/4に引き上げられます。この枠は、賃上げと販路開拓の両立を目指す事業者にとって有利な選択肢ですが、無理のない賃上げ計画を立てることが重要です。

小規模事業者持続化補助金の申請の流れ

小規模事業者持続化補助金の申請は、まず経営計画書などの書類作成から始まります。

商工会や商工会議所のサポートを受けつつ申請し、審査・採択後に補助事業を実施。実績報告書を提出し、補助金の請求・入金を経て手続きが完了します。

持続化補助金の申請には、GビズIDプライムの取得が必要です。GビズIDプライムは、電子申請時の本人確認に使う政府共通の認証IDで、公式サイトからオンラインまたは郵送で申請します。

オンライン申請はマイナンバーカードがあれば即日発行も可能ですが、郵送の場合は1~2週間かかります。

※参考:厚生労働省

取得後はjGrantsでログインし、補助金申請手続きを進められます。ID取得は無料で、他の行政手続きにも利用できます。

GビズIDの取得と並行して、公募要領も公式サイトからダウンロードしましょう。公募要領には申請資格や必要書類、スケジュール、評価項目など重要な情報がまとめられています。

必ず自社が応募予定の枠・公募回の最新版か確認し、申請様式も最新のものを用意してください。要件や評価項目を事前に整理しておくことで、計画書作成や書類準備がスムーズになります。不明点はマーカーや付箋で整理しながら読み進めると理解しやすくなります。

事業計画書は申請の中核となる書類で、会社概要や課題、補助事業の内容、目標などを明確に記載します。重要なのは「課題→施策→期待効果」の流れを一貫させ、計画の根拠や目標KPIを具体的な数値で示すことです。

箇条書きや表を活用し、簡潔で読みやすい構成を心がけましょう。商工会議所や専門家の助言を受けて推敲することで、書類の完成度が高まります。早めにドラフトを作成し、締切前に確認を受けると安心です。

補助事業で購入や発注を予定しているものがあれば、事前に見積書を入手しておきます。補助金は事後精算のため、申請時に経費の見積額を正確に算定することが重要です。

100万円を超える支払いは2社以上からの見積が必要で、中古品は金額に関わらず複数見積が必須です。

※参考:全国商工会連合会

見積書には日付や金額、発行者名など必要事項が明記されているか確認し、電子申請時に添付できるよう準備します。

事業計画書や必要書類が揃ったら、電子申請システム(jGrants等)で申請を行います。申請者情報を入力し、経営計画書・補助事業計画書、事業支援計画書(様式4)、直近の決算書類、見積書、加点関係書類などをPDFでアップロードします。

書類の提出漏れやファイル名の指定、スキャンの鮮明さにも注意しましょう。全ての書類が揃ったら、電子署名の手続きに進みます。

電子申請の最終ステップは電子署名です。

GビズIDプライムでログインし、「申請内容を確定し署名する」操作を行うと、法人代表者名でサインしたのと同等の効力が生じ、申請が正式に受付完了となります。

書類のアップロードだけでは申請は完了していないため、必ず電子署名を済ませてください。申請後はマイページで「申請済」や「受付完了」と表示されているか確認しましょう。締切間際はシステム混雑のリスクがあるため、余裕を持って提出することが大切です。

採択後は、交付申請と交付決定の手続きを経て補助事業が正式にスタートします。交付決定日以降に発注・支出した経費のみが補助対象となるため注意が必要です。

事業完了後は実績報告書を提出し、事務局による確定検査(精算手続き)を受けます。検査では領収書や証憑書類が確認され、認められた経費に基づき最終的な補助金額が決定されます。

不備や不適格な経費は補助対象外となるため、書類の準備と誠実な対応が重要です。

交付決定後は、指定された事業期間内に計画した販路開拓や設備導入などの補助事業を実施します。支払いは事業期間内に銀行振込で行い、領収書や振込記録など証拠書類を必ず保管してください。

事業完了後は、成果や経費の内訳をまとめた実績報告書を作成し、証拠書類とともに電子申請システムから提出します。実績報告は事業完了後の期限内に行う必要があり、これをもって補助事業者側の手続きは完了です。

確定通知書で補助金額が決まったら、事務局へ請求書を提出し、指定口座への振込を依頼します。請求書は所定の様式で作成し、提出後1~3か月ほどで補助金が入金されます。

入金後も帳簿や証拠書類は5年間保管が必要です。補助金が振り込まれるまでの間は自己資金で資金繰りを行う必要があるため、事前にキャッシュフロー対策も検討しましょう。これで一連の手続きが完了します。

補助金入金後は、事業効果報告が必要です。事業効果報告は補助事業終了から約1年後に、売上や顧客数の変化、施策の継続状況、賃上げ枠の場合は賃金水準の達成状況などを様式第14で報告します。

未提出の場合、次回以降の補助金申請ができなくなるなどのペナルティがあります。報告内容は簡潔で構いませんが、事業の成果を具体的に記載しましょう。これで持続化補助金の一連の流れが完了します。

小規模事業者持続化補助金申請の際の注意点

スムーズに申請を進め採択率を高めるために、押さえておきたい注意点やコツを以下に整理します。初動の確認事項から提出直前の最終チェック、不採択リスクを減らす工夫まで、経験者の教訓を踏まえたポイントです。

「商工会議所地区」か「商工会地区」かを初動で確定

管轄違いで手続きが遅れるリスクを回避

最新版公募要領・様式を必ず再ダウンロード

旧版使用による書類不備を防止

様式4(事業支援計画書)は締切1週間前までに発行依頼

必須書類の発行遅れによる申請不可を回避

jGrantsに3日前までに提出しステータスを要確認

システム障害や不具合対応の時間確保

見積書は原則2社、単価妥当性メモを添付する

価格妥当性の証明不足による減額リスク回避

資金繰り表を作成し、交付決定前の発注・支払は避ける

補助対象外経費化による補助金受給不可を防止

「商工会議所地区」か「商工会地区」かを初動で確定

小規模事業者持続化補助金を申請する際、まず自社が「商工会議所地区」か「商工会地区」かを必ず確認してください。管轄を誤ると、公募要領や様式4(事業支援計画書)の入手先・提出先を間違え、締切に間に合わないリスクがあります。

例えば市部は商工会議所、町村部は商工会が担当ですが、混在地域もあるため迷ったら地域の商工会議所または商工会に電話で問い合わせましょう。初動で管轄を確定し、正しい窓口に早めに相談することが、申請準備を円滑に進めるポイントです。

最新版公募要領・様式を必ず再ダウンロード

持続化補助金を申請する際は、必ず最新版の公募要領や申請様式を公式サイトからダウンロードするようにします。

補助金制度は年度や公募回ごとに要件や書類が見直されるため、過去の資料を使い回すと加点項目や提出フォーマットの変更に気づかず、書類不備や見落としの原因となります。特に電子申請システムの仕様変更や、様式番号の更新がある場合は要注意です。

また、ダウンロード済みの公募要領でも、期間中にバージョンアップが行われることがあるため、事務局HPのお知らせ欄をこまめに確認し、提出前に自分の持っている様式が最新版か再チェックしましょう。

様式4(事業支援計画書)は締切1週間前までに発行依頼

様式4「事業支援計画書」は、商工会議所または商工会が申請者の経営計画を確認し、助言を行った証明書類であり、これがなければ申請は受理されません。

発行依頼の締切は多くの地域で申請締切の1週間前と定められており、例えば締切が6月13日なら6月3日が発行依頼のリミットです。

この期限を過ぎると、いかなる理由があっても発行対応はできません。また、様式4の発行には面談や計画内容の確認が必要なため、遅くとも1週間前までには担当窓口に依頼し、余裕を持って準備を進めることが重要です。理想的には2週間前にドラフトを見せて修正を経て発行依頼し、締切間際の駆け込みは避けましょう。

jGrantsに3日前までに提出しステータスを要確認

電子申請は締切当日まで可能ですが、実際には3日前までに提出を済ませるのが安全です。

なぜなら、締切直前はシステムが混雑し、アクセス障害や不具合が発生するリスクが高まります。万一、提出後に不備が見つかっても、早めに出しておけば修正や再提出の時間が確保できます。

提出後は申請ステータスが「申請受付完了」になっているか必ず確認してください。システム上の問題やエラーがあれば、早めに事務局へ問い合わせましょう。したがって、余裕を持った提出がトラブル防止につながります。

見積書は原則2社、単価妥当性メモを添付する

見積書は原則として2社以上から取得し、価格を比較することが求められます。

2社見積が難しい場合は、単価妥当性を説明するメモを必ず添付してください。これは審査や後日の監査の際に重要な資料となります。

採択後、交付決定前に見積書の追加提出を求められることもあり、不備があると補助金が減額・不交付となる場合があります。

見積書は会社名、日付、金額、担当者名など必要事項が記載された正式なものを用意し、有効期限が切れていないかも確認しましょう。

Web広告費用ならレート表、機械設備なら複数ディーラーの価格表を比較表にまとめるなど、価格妥当性を示す工夫も必要です。

資金繰り表を作成し、交付決定前の発注・支払は避ける

補助金は後払い方式のため、事業者がいったん全額を立て替え、事業完了後に補助金が支払われます。そのため、申請時から資金繰り表を作成し、自己資金や融資でどのように立て替えるか計画しておくことが重要です。特に設備投資など高額支出がある場合は、補助金入金までのキャッシュフローに注意してください。

必要に応じて日本政策金融公庫や金融機関のつなぎ融資も検討しましょう。また、交付決定前に発注や支払いを行った経費は補助対象外となります。採択発表後でも、交付決定通知書が届くまでは契約や注文は控え、見積収集や準備にとどめてください。

小規模事業者持続化補助金の採択率を高めるポイント

続いて、採択される可能性を高めるための工夫やポイントをご紹介します。審査員に「この事業はぜひ支援したい」と思わせるための計画づくりのコツとも言えます。小さな違いで明暗を分けることもあるので、できるところから実践してみてください。

事業課題・施策・効果を一貫させた計画づくり

論理的なストーリー構築で審査員の納得感向上

統計データとKPIで計画に数値根拠を示す

客観的根拠による計画の信頼性向上

賃上げ・インボイス特例を活用して加点を確保

政策テーマ連動による審査優位性確保

商工会議所+専門家レビューで書類精度を高める

複数視点による書類品質向上とミス防止

jGrants提出前に様式・ファイル名を最終点検する

提出書類の形式不備による減点回避

商工会議所への相談や認定支援機関、補助金専門コンサルをうまく活用する

プロ支援による採択率向上と負担軽減

事業課題・施策・効果を一貫させた計画づくり

持続化補助金の採択率を高めるには、計画書の一貫性が重要です。自社の現状課題を明確にし、それに対する具体的な補助事業の施策、そして施策によって期待される効果を論理的につなげて記載しましょう。例えば「新規顧客獲得が課題」→「SNS広告を活用した販促を実施」→「若年層の新規顧客を○人増やす」といった流れです。

課題と施策、施策と効果がきちんと結び付いているか各パートを相互に見直し、必要なら課題設定自体も修正します。また、審査員が納得できるストーリーを意識することが、採択率向上の鍵となります。さらに、審査基準や加点項目も公募要領で確認し、要件を満たす内容に仕上げましょう。

統計データとKPIで計画に数値根拠を示す

採択率を高めるには、計画書に客観的な統計データや具体的なKPI(重要業績評価指標)を盛り込むことが有効です。まず、課題や市場環境の説明には自治体や業界団体の統計資料を引用し、根拠ある分析を示しましょう。

目標値は「来店客数を月○○人増やす」「新商品の年間売上◻◻万円達成」など、事業内容に応じて1~3個程度設定します。

これらの数値は過去実績や他社事例を参考に、現実的かつ意欲的なラインを選ぶと良いでしょう。漠然と「売上アップを目指す」ではなく、具体的なゴールを明示することで、審査員に成功イメージを持たせやすくなり、計画の有効性評価も高まります。

賃上げ・インボイス特例を活用して加点を確保

採択率を高めるには、賃上げやインボイス特例などの加点項目を積極的に活用することが重要です。まず、賃上げ加点は、補助事業終了時に事業場内最低賃金を所定額以上引き上げる計画を立てることで得られます。また、通常枠でも加点対象となる場合があり、パート社員の昇給も含まれます。

インボイス特例加点は、適格請求書発行事業者として登録済み、または登録申請中であれば認められ、補助上限額も50万円上乗せされます。

これらの加点は、審査で同点の場合の決め手になることも多いため、要件を満たせる場合は積極的に申請に組み込みましょう。ただし、賃上げは実行が前提であり、未達成の場合は補助金不交付となるため、無理のない計画を立てることが大切です。

商工会議所+専門家レビューで書類精度を高める

小規模事業者持続化補助金の申請書類は、必ず第三者のレビューを受けて精度を高めましょう。まず、地域の商工会議所や商工会では無料の経営相談が受けられ、申請書の内容や計画の妥当性について助言をもらえます。

さらに、中小企業診断士や税理士、認定支援機関など専門家のレビューも活用すると、書類の抜けや改善点が見つかりやすくなります。

商工会議所は様式4発行時にもアドバイスを行いますが、専門家の視点を加えることで、より説得力や具体性のある計画書に仕上がります。計画書のドラフトができた段階で複数のフィードバックを受け、最終的な内容を自社で判断するのが理想です。

jGrants提出前に様式・ファイル名を最終点検する

jGrantsで申請書類を提出する前には、必ず最終点検を行いましょう。

まず、申請様式が最新版か、入力漏れや誤記入がないか、押印欄の扱いが要項通りか確認します。また、添付ファイルは全て揃っているか、不要な書類が混ざっていないか、チェックリストを使って確認してください。

ファイルはPDF形式が基本で、容量やファイル名が指定ルールに合っているかも重要です。数字や用語の整合性、誤字脱字も見直しましょう。できれば第三者にダブルチェックを依頼すると、見落としを防げます。したがって、提出前の冷静な最終確認が、ミスによる不採択リスクを減らします。

商工会議所(商工会)への相談や認定支援機関、補助金専門コンサルをうまく活用する

小規模事業者持続化補助金の申請では、商工会議所や認定支援機関、補助金専門コンサルタントなど外部支援を積極的に活用することが採択率向上に有効です。

商工会議所は無料で何度でも相談でき、書類作成や計画のブラッシュアップに役立ちます。認定支援機関や補助金コンサルタントは有償ですが、プロの視点で書類添削や電子申請サポート、実績報告まで幅広く対応してくれます。

最近は成功報酬型のコンサルも増えており、費用面のリスクを抑えつつ依頼できます。複数社に見積を取り、実績や料金体系を比較して選ぶと安心です。注意点として、専門家に任せきりにせず、自社の方針やビジョンをしっかり伝えることが重要です。

小規模事業者持続化補助金申請で専門家を活用する5つのメリット

最後に、補助金申請において専門家(プロフェッショナル)の力を借りるメリットをまとめます。前節でも触れた内容と重複する部分がありますが、改めて5つの観点で専門家活用の利点を整理してみましょう。

専門家とは、中小企業診断士や補助金コンサルタント、認定支援機関の担当者など、補助金申請支援の経験豊富なプロを指します。

審査ロジックを踏まえて加点設計ができる

過去事例ノウハウによる戦略的申請書作成

書類レイアウトや図表作成の型化が任せられる

プロ仕様の視覚的わかりやすさと時短効果

見積りや証憑まわりの漏れ防止につながる

書類不備による不採択リスクの大幅軽減

商工会議所との連携フローがスムーズになる

信頼関係活用による手続き円滑化

不採択時のリカバリー支援が期待できる

再挑戦支援と継続的な経営パートナー関係

審査ロジックを踏まえて加点設計ができる

専門家を活用する最大のメリットは、持続化補助金の審査ロジックを踏まえた加点設計ができる点です。専門家は過去の採択・不採択事例や審査基準を熟知しており、どのような記載が評価されやすいかを理解しています。

例えば、事業概要だけでなく自社の強みやリスク対策を明確に盛り込む、審査員が納得しやすい構成やキーワードを選ぶなど、採点者の視点を意識した計画書作成が可能です。

また、賃上げやインボイス登録などの加点要素も専門家が詳細に把握しているため、申請者が見落としがちな強みや条件を引き出し、「ここを記載すれば加点になる」と的確にアドバイスしてくれます。自力では気付きにくい工夫や審査員ウケする表現も、専門家のサポートがあれば安心です。

書類レイアウトや図表作成の型化が任せられる

補助金申請書には、見やすいレイアウトや効果的な図表の作成といった「型」が求められます。

専門家は多くの申請書作成経験から、適切な箇条書きやサマリー表の配置、売上推移のグラフ化など、読み手に伝わりやすい書類作成のノウハウを持っています。WordやExcelでの図表作成やレイアウト調整も任せられるため、申請者は本業に集中できます。

プロのテンプレートやスキルを活用することで、短時間で見栄えの良い書類に仕上がり、審査員に好印象を与えることができます。内容が同じでも、体裁が整っている方が採択率は上がる傾向があるため、専門家のサポートは大きなメリットとなります。

見積りや証憑まわりの漏れ防止につながる

補助金申請では、見積書や決算書など多くの添付書類が必要ですが、専門家を活用することで書類の漏れを防ぐことができます。

専門家は必要な書類や注意点を熟知しており、「この書類も添付してください」と具体的に指示してくれます。特に見積書は2社分の提出や価格妥当性メモの添付など細かな要件がありますが、取得段階からサポートが受けられます。

また、決算書や申告書のどのページが必要か、ファイル形式や結合方法なども過去の事例をもとにアドバイスしてくれるため、不備による失格リスクが大幅に減ります。書類準備が苦手な方でも、専門家と二人三脚で進めることで安心して申請ができ、採択後の実績報告もスムーズに行えます。

商工会議所との連携フローがスムーズになる

専門家を活用すると、商工会議所や商工会との連携がスムーズになるという利点があります。

地元で活動する認定支援機関やコンサルタントは、商工会議所担当者と信頼関係を築いている場合が多く、事前に連絡を取って調整したり、申請者に同行して商工会議所を訪問したりといったサポートが受けられます。

専門家が計画書をチェックしていれば、商工会議所側も安心して様式4を発行しやすくなります。また、申請プロセス全体で調整や交渉も代行・同席してもらえるため、担当者が不慣れでも問題なく進められます。第三者が加わることでコミュニケーションが円滑になり、精神的な負担も軽減されます。

不採択時のリカバリー支援が期待できる

専門家を活用すると、万一不採択となった場合もリカバリー支援が受けられる点が大きなメリットです。多くの補助金では、不採択時に評価シートやフィードバックが提供されることがあり、専門家はその内容を分析して「どこが不足していたか」「次回どう改善すべきか」を具体的にアドバイスしてくれます。

成功報酬型コンサルの場合、不採択なら追加費用なしで再チャレンジを支援してくれるケースもあります。初回の資料をもとに加点策や新たな事業アイデアを盛り込み、採択まで伴走してもらえるため、申請者のモチベーション維持にもつながります。また、再挑戦しない場合でも、他の補助金や支援制度を紹介してもらえることもあり、長期的な経営パートナーとして頼れる存在となります。

小規模事業者持続化補助金に関するよくある質問

中小企業庁による小規模事業者持続化補助金の公式サイトはどこで確認できますか?

制度概要と事務局ページの確認方法

中小企業庁の公募ページと事務局サイトは何が違いますか?

情報収集先の役割分担と使い分け

小規模事業者持続化補助金は個人事業主でも申請できますか?

フリーランス・自営業者の申請資格と条件

ホームページ制作やネット広告は対象になりますか?

Webサイト関連費の適用範囲と上限額

過去に採択されたが再申請は可能でしょうか?

過去採択者の再申請条件と制限事項

自分が商工会議所か商工会か調べるにはどうすればよいでしょうか?

管轄地域の調べ方と確認方法

中小企業庁による小規模事業者持続化補助金の公式サイトはどこで確認できますか?

中小企業庁の公式サイト内に「小規模事業者持続化補助金について」というページがあります。

ここに制度の概要説明や、公募要領・申請様式へのリンク、問い合わせ先情報が掲載されています。具体的なURLは経済産業省中小企業庁のウェブサイトで、「小規模企業支援」の項目からアクセスできます。

また、中小企業庁のサイトには載っていない詳細情報は、本補助金の事務局サイトで公開されています。中小企業庁ページから商工会議所地区・商工会地区それぞれの事務局ホームページへのリンクがありますので、まず中小企業庁公式サイトを起点に確認すると良いでしょう。

中小企業庁の公募ページと事務局サイトは何が違いますか?

中小企業庁の公募ページは、補助金制度全体の公式案内や基本情報、制度の趣旨などを掲載する「カタログ的な公式サイト」です。

一方、補助金事務局サイトは、実際の公募運営や申請受付を担当する窓口であり、各公募回の詳細スケジュール、公募要領や申請様式のダウンロード、Q&A、電子申請システムへの案内、採択結果の公表など、実務的な情報が提供されています。

持続化補助金の場合、事務局サイトは商工会議所地区向けと商工会地区向けに分かれており、自社の管轄に合った事務局サイトで最新情報や必要資料を必ず確認することが重要です。

小規模事業者持続化補助金は個人事業主でも申請できますか?

小規模事業者持続化補助金は、個人事業主でも申請可能です。

法人格の有無は問われず、フリーランスや自営業の方も、業種ごとの従業員数など小規模事業者の条件を満たせば応募できます。申請時には、直近の確定申告書や開業届など、事業の実態を示す書類が必要です。

また、商工会議所や商工会が発行する事業支援計画書(様式4)も必須です。申請手続きや審査は法人と同じ流れで行われ、公平に扱われます。したがって、個人事業主でも販路拡大や業務効率化を目指す方は、積極的に活用を検討してください。

ホームページ制作やネット広告は対象になりますか?

ホームページ制作やネット広告は、小規模事業者持続化補助金の補助対象経費となります。

これらは「ウェブサイト関連費」として扱われ、販路開拓や売上拡大を目的とした取り組みであれば補助の対象です。実際、企業サイトの新規開設やWeb広告出稿など、多くの採択事例があります。

ただし、ホームページ制作や広告のみでの申請は認められず、他の経費(例:機械装置費、広報費など)と組み合わせて申請する必要があります。また、ウェブサイト関連費は補助金総額の1/4(最大50万円)が上限です。単なる会社案内ページや目的が不明確な広告は評価が下がるため、販路拡大など明確な目的を計画に盛り込むことが重要です。

過去に採択されたが再申請は可能でしょうか?

過去に小規模事業者持続化補助金で採択された事業者も、一定の条件を満たせば再申請が可能です。

主な条件は、前回の補助事業完了月の翌月から1年が経過していること、前回分の事業効果報告書(様式14)が提出・受理されていること、そして「卒業枠」での採択経験がないことです。

また、再申請する場合は過去と異なる新たな取り組み内容である必要があります。同時期に複数回の申請や、事業実施中の重複申請はできません。条件を満たせば何度でも申請できますが、2回目以降は審査で減点調整が行われる場合があります。再申請時は前回以上に発展性や独自性のある計画を立てることが重要です。

自分が商工会議所か商工会か調べるにはどうすればよいでしょうか?

自分の事業所が商工会議所か商工会のどちらの管轄かを調べるには、まず所在地の市区町村名で「〇〇商工会議所」と検索し、該当する商工会議所があればその地域は商工会議所地区です。商工会議所がなければ「〇〇町 商工会」などで検索し、商工会があれば商工会地区となります。

一般的に市は商工会議所、町村は商工会が担当ですが、例外もあるため確実に知りたい場合は、最寄りの商工会議所または商工会に電話で「所在地は〇〇ですが、どちらの管轄ですか?」と問い合わせるのが確実です。

また、中小企業庁や自治体の商工担当課に確認しても教えてもらえます。管轄によって申請書類や提出先が異なるため、早めに正確な情報を把握しましょう。

まとめ

小規模事業者持続化補助金は、小規模企業や個人事業主が販路拡大や生産性向上に取り組む際に活用できる支援制度です。

補助額は最大50~200万円程度ですが、計画をしっかり立てれば採択されやすく、初めての方でも利用しやすい特徴があります。

申請には公募要領の熟読や締切管理、筋道立てた計画書作成が重要です。商工会議所や専門家のサポートを活用すれば、効率よく質の高い申請書が作成できます。

採択されれば販路拡大や経営改善に直結し、計画策定の経験も今後の経営に役立ちます。不安がある方も、まずは計画を練り、相談しながら一つずつ準備を進めてください。持続化補助金は何度でも挑戦可能です。熱意を持って活用し、事業成長につなげていきましょう。