企業の成長や競争力強化のためには、従業員のスキルアップや人材育成が欠かせません。しかし、「研修費用や訓練中の賃金負担が重い」「どんな助成制度が利用できるのか分からない」といった悩みを抱える経営者や人事担当者も多いのではないでしょうか。

そんな課題を解決するのが「人材開発支援助成金」です。この助成金は、職務に関連した知識や技能を習得させるための訓練を実施した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成される制度で、最大で年間1,000万円まで受給できるコースもあります。

本記事では、人材開発支援助成金の概要から、対象となる講座や訓練の種類、もらえる助成金の上限額まで、初めての方にも分かりやすく解説します。

記事を読むことで、自社に最適な活用方法が見つかり、人材育成のコストを大幅に抑えながら、組織全体のスキルアップを実現できるメリットが得られます。

人材開発支援助成金とは

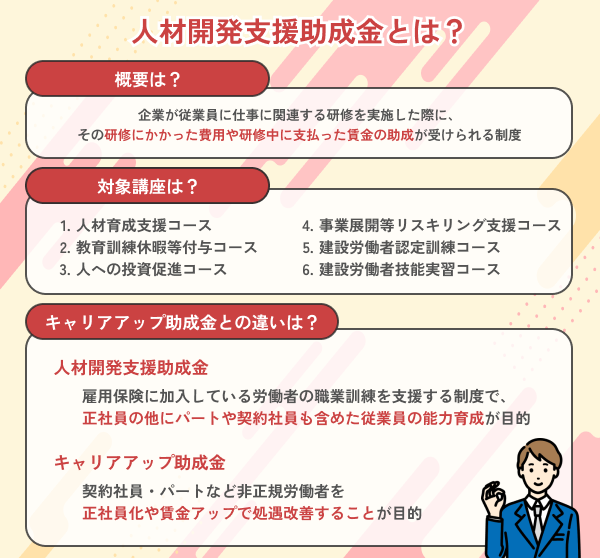

人材開発支援助成金は、企業が従業員に仕事に関連する研修(職業訓練)を実施した際に、その研修にかかった費用や研修中に支払った賃金の一部について、国から助成が受けられる制度です。

つまり、「社員教育に投資する企業を国が支援するしくみ」と考えれば分かりやすいでしょう。研修計画を事前に届け出て実施することで、後日、研修費用の一定割合や受講中の賃金の一部が支給されます。

現在、この助成金には全部で6つのコース(後述)が用意されており、企業のニーズに応じて選択できる柔軟性が特徴です。

キャリアアップ助成金との違い

名前が似た「キャリアアップ助成金」とは対象者・目的が異なります。人材開発支援助成金は雇用保険に加入している労働者の職業訓練を支援する制度で、正社員はもちろんパートや契約社員も含めた従業員の能力育成が目的です。

一方、キャリアアップ助成金は契約社員・パートなど非正規労働者を正社員化や賃金アップで処遇改善する企業を支援する制度です。両者は併用も可能ですが、自社が求める支援内容に応じて使い分ける必要があります。

令和7年度の人材開発支援助成金に関する主な変更点

令和7年度(2025年度)の人材開発支援助成金は、企業にとってより使いやすくなるよう制度が拡充されています。特に注目すべき変更により、企業の人材投資がより促進されることが期待されます。

主な変更点として、まず研修中の賃金助成額が一律40円/時引き上げられ、中小企業では800円から840円へ増額されました。また、有期契約社員向けの「有期実習型訓練」では、研修後に正社員へ転換することが支給要件に追加され、転換した場合の経費助成率が75%に統一されています。

さらに、一部コースで経費助成率が最大75%まで引き上げられ、申請書類の様式も簡素化されました。これらの変更により、企業はより手軽に助成金を活用できるようになり、人材育成のコスト削減や従業員のスキルアップを一層推進しやすくなっています。

人材開発支援助成金の対象講座(コース)と助成金の補助上限額

人材開発支援助成金は研修の種類に応じて以下の6コースに分かれており、それぞれ支給される助成金の上限額が設定されています。自社の研修計画に合致するコースを選ぶことで、最適な助成を受けることができます。

人材育成支援コース

一般的な研修に最も利用しやすい基本コース

教育訓練休暇等付与コース

有給の教育訓練休暇制度を導入する企業向け

人への投資促進コース

DXや成長分野の人材育成を支援する期間限定コース

事業展開等リスキリング支援コース

新規事業や業態転換に伴う従業員スキル習得

建設労働者認定訓練コース

建設業の技能向上や資格取得を支援

建設労働者技能実習コース

建設業の実地技能習得を重視した実習型訓練

人材育成支援コース

人材育成支援コースは、社内外の研修機関や講師によるOFF-JT(集合研修)を中心に、必要に応じてOJT(実務訓練)も組み合わせて実施できる、最も一般的で幅広い企業が利用できるコースです。

研修内容に特別な制限はなく、業務に必要な技能や知識の向上を目的としていれば対象となります。助成率は中小企業で60%、条件によっては最大75%まで引き上げられ、受講中の賃金も1時間あたり最大800円が助成されます。

さらに、1年度あたり最大1,000万円まで受給可能という高い上限が設定されているため、コストを抑えつつ計画的な人材育成が実現できます。

教育訓練休暇等付与コース

教育訓練休暇等付与コースは、企業が従業員に有給の「教育訓練休暇」制度を導入し、従業員がその休暇を利用して研修や学習を行った場合に助成される制度です。

たとえば、従業員に長期の有給研修休暇を付与したり、短時間勤務制度を設けて学びの時間を確保するなど、柔軟な働き方を支援する取り組みが対象となります。

助成金は1社あたり定額で30万円、一定の賃上げなどの要件を満たせば36万円が支給されます。支給額自体は他コースと比べて小さいものの、従業員の主体的な学びや長期的なスキルアップを後押しできる点が大きなメリットです。

人への投資促進コース

人への投資促進コースは、DXや成長分野への人材育成、社員の自主的なスキル習得など、多様な研修を幅広く支援する期間限定の特別コースです。

従来型の集合研修だけでなく、eラーニングや定額制受け放題研修など新しい学習形態も助成対象となっているため、企業のデジタル化やリスキリング推進に最適です。

中小企業の場合、研修費用の75%が助成され、賃金助成も1時間あたり1,000円と非常に高い水準が設定されています。年間の助成上限額は2,500万円と他コースと比べても最大規模で、令和8年度までの時限措置として活用できます。

事業展開等リスキリング支援コース

事業展開等リスキリング支援コースは、企業が新規事業への進出や業態転換、DX推進などに伴い、従業員に新分野の知識や技能を習得させるための研修を支援する制度です。

たとえば、事業再構築で別業種のスキルが必要になった場合の社内研修や、職種転換、海外展開に向けた語学研修などが該当します。中小企業の場合、研修費用の75%が助成され、賃金助成も1時間あたり1,000円と手厚い支援が受けられます。

大企業でも一律500円/時の賃金助成があり、年間の助成上限額は1億円と非常に大きいため、大規模なリスキリング計画にも柔軟に対応可能です。

建設労働者認定訓練コース

建設労働者認定訓練コースは、中小建設事業主やその団体が、建設労働者の技能向上や資格取得を目的とした認定職業訓練や有給の訓練制度を実施した場合に、経費や賃金の一部が助成される制度です。

対象となる訓練は、足場の組立作業や施工管理、測量、建築CADなど、建設現場で必要とされる幅広い専門技能に対応しており、実務に直結した内容が特徴です。

助成額は中小企業の場合、受講者1人につき1日あたり3,800円(条件を満たす場合は4,800円)で、年間最大1,000万円まで受給可能です。また、申請手続きも整備されており、地方の企業でもオンライン研修を活用しやすくなっています。

建設労働者技能実習コース

建設労働者技能実習コースは、中小建設事業主やその団体が、建設労働者の技能向上や資格取得を目的とした認定職業訓練や有給の訓練制度を実施した場合に、経費や賃金の一部が助成される制度です。

対象となる訓練は、足場の組立作業や施工管理、測量、建築CADなど、建設現場で必要とされる幅広い専門技能に対応しており、実務に直結した内容が特徴です。

助成額は中小企業の場合、受講者1人につき1日あたり3,800円(条件を満たす場合は4,800円)で、年間最大1,000万円まで受給可能です。

人材開発支援助成金を受給できる企業や対象者・訓練の要件

助成金を受給するためには、企業や研修内容に一定の条件を満たす必要があります。

ここでは「どんな企業が申し込めるのか」「誰を研修させる場合に対象か」「どんな研修なら助成されるか」「手続き上の注意点」の観点で要件を整理します。事前に自社の状況と照らし合わせ、要件をクリアしているか確認しましょう。

対象企業の必須条件(雇用保険適用・業種・中小企業要件)

雇用保険適用事業所が基本要件

助成金対象となる従業員と雇用形態の範囲

雇用保険加入者なら正社員以外も対象

助成対象となる訓練の形式・時間数・内容要件

原則20時間以上の職務関連研修が必要

計画届の事前提出と申請期限など手続き要件

研修開始1か月前までの計画届提出が必須

対象企業の必須条件(雇用保険適用・業種・中小企業要件)

この助成金は雇用保険の適用事業所である企業(従業員が雇用保険に加入していること)が基本的な対象です。業種による制限はありません(製造業でもサービス業でも利用可)が、一部コースは建設業限定など業種特化のものがあります。

また、中小企業・大企業を問わず申請できますが、中小企業基本法に定める中小企業の場合は助成率や上限額で優遇措置があります。なお、申請には社内で職業能力開発推進者の選任や労働者への計画周知など、法律上の体制整備も求められます。

助成金対象となる従業員と雇用形態の範囲

研修の対象となる従業員は、基本的に雇用保険被保険者として雇用されている労働者です。正社員だけでなく、週20時間以上働き雇用保険に加入しているパートタイマーや契約社員も対象に含まれます。

逆に、雇用保険に未加入の短時間労働者や、会社役員・個人事業主本人は助成の対象外です。なお、有期契約社員の場合は研修後に正社員化する計画があると助成率が高まるメニューもあります。

助成対象となる訓練の形式・時間数・内容要件

対象となる研修は、職務に関連する知識や技能の習得を目的とすることが求められます。具体的には、社内外の研修機関による講義や実習、eラーニング、外部講師を招いた社内研修などが対象です。

一方、業務と無関係な自己啓発講座や趣味のセミナーは対象外となります。研修時間については、原則として20時間以上(コースにより10時間以上)と一定のボリュームが必要です。

OJTのみの訓練は対象外ですが、厚生労働省の認定を受けた実習型訓練としてOFF-JTと組み合わせる場合は助成されます。

計画届の事前提出と申請期限など手続き要件

助成金申請には所定の手続きと期限厳守が求められます。まず、研修を開始する1か月前までに「職業訓練計画届」を提出し、あらかじめ行政の受理を受けなければなりません(計画届が未提出の研修は助成対象になりません)。研修実施後は速やかに支給申請の準備を行い、研修終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出する必要があります(締切を過ぎると不支給)。また、研修実施中に計画内容を変更する場合も事前に変更届が必要です。以上のように、提出期限と書類不備に十分注意して手続きを進めましょう。

人材開発支援助成金の申請方法と流れ

実際の申請は大きく「事前準備(計画届)」「研修実施」「事後申請」の3段階で進みます。ここではオンライン申請を念頭に、具体的な流れを追っていきます。電子申請を活用することで郵送や窓口提出の手間を省けるため、早めに環境を整えておきましょう。

近年、助成金の申請はオンライン化が進んでおり、人材開発支援助成金も原則として電子申請が推奨されています。電子申請を行うには、まず「GビズID(プライムアカウント)」を取得し、e-Govなど厚労省のオンラインシステムにログインできる環境を整えます。

GビズIDの取得には数週間程度かかる場合があるため、申請を検討し始めたら早めに申請しておきましょう。また、電子申請に必要なパソコンや電子証明書の準備も事前に確認しておくと安心です。

助成金を受け取るには、研修を始める前に計画を立てて届出をする必要があります。まず社内で研修の目的や対象者、期間、カリキュラム、実施方法(外部委託か社内講師か等)を検討し、「職業能力開発計画」および「職業訓練実施計画届」を作成します。

計画には労働組合または従業員の代表の意見を聴く欄もありますので、事前に説明・合意しておきましょう。計画書が整ったら、所轄の労働局またはハローワークへ電子申請にて提出します。オンラインで提出すれば受付控えもデータで取得でき、後の支給申請時にスムーズです。

計画届を提出したら、計画どおりに研修を実施します。研修中は後日の申請に備えてエビデンス(証拠書類)を漏れなく収集・保管しましょう。

具体的には、研修の出席記録(参加者のサイン名簿やオンライン受講記録)、研修で使用したテキストや資料、講師への謝金や受講料の領収書、研修期間中に支給した賃金の給与明細や賃金台帳などです。

特に出席簿と賃金台帳は助成額算定の根拠となる重要書類なので、リアルタイムに記録を残し、写真・PDF化しておくと申請時に便利です。

研修が完了したら、実績に基づいて助成金の支給申請を行います。所定の支給申請書類に必要事項を記入し、研修の実施結果や経費、支払賃金などを報告します。

作成した申請書に、前段で収集したエビデンス類(出席簿、領収書、賃金台帳の写し等)を添付して、不備がないか確認しましょう。提出期限(研修終了後2か月以内)を守り、電子申請システムから支給申請書一式を送信します。

電子申請であれば、受付状況をオンラインで確認でき、追加資料の依頼などもメール等で連絡が来るため、進捗管理がスムーズになります。

申請後、労働局にて書類審査が行われます。内容に問題がなければ支給決定となり、指定口座へ助成金が振り込まれます。不備があった場合は補正依頼や現地調査の連絡が入ることもありますが、迅速に対応すれば大きな問題にはなりません。

支給後も、提出書類の保管や研修後の成果把握などのフォローが大切です。助成金受給企業は一定期間、関係書類を保存しておく義務があります。

また、研修で身につけたスキルを現場で活かし、生産性向上や社員のキャリアアップにつなげましょう。

人材開発支援助成金の採択率を高めるための申請時のポイント

助成金の申請を成功させるには、単に要件を満たすだけでなく「質の高い計画・書類」で臨むことが大切です。

ここでは採択(支給決定)率を上げるために、事前準備や申請書作成時に押さえておきたいポイントをまとめました。自社の申請内容をブラッシュアップするヒントとして活用してください。

計画段階で必須要件を網羅する“チェックリスト”作成

申請条件の漏れや書類不備を防ぐ網羅的確認

研修目的を業務成果・経営課題とロジカルに結び付ける

経営上の課題解決策としての研修位置づけ

受講実績・賃金支払のエビデンスをリアルタイムで収集・保管する

書類不備による差戻しリスクを最小化

労働局への事前相談とフィードバック反映でリスクを最小化

見行政側とのコミュニケーションで要件漏れ防止

賃上げ・正社員化など「加点要素」を組み込む

人材投資に熱心な企業として評価向上

社労士・専門コンサルの活用で書類精度や提出スピードを高める

プロの知見で採択率向上と手続き効率化

計画段階で必須要件を網羅する“チェックリスト”作成

申請条件の漏れや書類不備を防ぐため、計画段階でチェックリストを作成し、必須要件を一つずつ確認しましょう。

チェックリストには「対象者は雇用保険加入者か」「研修時間は要件を満たすか」「計画届提出期限は守れるか」など重要項目を洗い出しておきます。

社内で複数人が申請準備に関わる場合、このリストを共有すれば見落とし防止に役立ちます。助成金コンサルタントや行政書士が提供する無料チェックシートを活用してもよいでしょう。

研修目的を業務成果・経営課題とロジカルに結び付ける

研修計画や申請書の記載内容は、できるだけ研修の目的を自社の業績向上や課題解決に関連付けて記述しましょう。

例えば、「新しい○○システム導入に伴う研修で業務効率○%改善を目指す」「将来の店長候補育成研修で離職率低下を図る」など、研修が会社にもたらす具体的なメリットを示します。

単に「社員教育の充実」と書くより、経営上の課題解決策としての研修であることを論理的に説明したほうが、審査担当者にも計画意図が伝わりやすくなります。

受講実績・賃金支払のエビデンスをリアルタイムで収集・保管する

前述のとおり、研修の出席記録や賃金支払いの証拠は申請に不可欠です。採択率向上の観点からも、エビデンス収集はリアルタイムに正確に行いましょう。

具体的には、研修実施日ごとに参加者に署名してもらった出席簿を作成し、すぐにコピー・スキャンしてデータ保存します。

また、給与計算担当者とも連携し、研修時間分の賃金支給額を明示した賃金台帳を用意しておきます。これらをデータで整理しておけば、申請書作成時にスムーズに集計・添付でき、書類不備による差戻しリスクを減らせます。

労働局への事前相談とフィードバック反映でリスクを最小化

申請内容に不安がある場合は、正式申請の前に所轄の労働局やハローワークに相談してみましょう。計画段階で担当者に概要を伝えれば、要件充足状況や書類の書き方についてアドバイスをもらえることがあります。

例えば「この研修内容で問題ないか」「どのコースが適切か」など率直に質問してみると良いでしょう。いただいたフィードバックは速やかに計画書や申請書に反映します。

こうした事前相談により、潜在的なリスク(要件漏れや計画書の不備)を最小化でき、結果的に採択率向上につながります。

賃上げ・正社員化など「加点要素」を組み込む

助成金は基本的な要件さえ満たせば支給されますが、予算の範囲内で審査・選考が行われるケースも想定されます。その際、他社より有利に働く「加点要素」を計画に盛り込んでおくのも一つの戦略です。

例えば、研修対象者を研修後に正社員登用する予定がある場合は計画書に明記しましょう(有期実習型訓練コースでは必須要件ですが、他の研修でも前向きな姿勢として評価される可能性があります)。

また、研修実施と並行して従業員のベースアップや処遇改善に取り組む計画があれば、それも記載します。

社労士・専門コンサルの活用で書類精度や提出スピードを高める

自社だけでの申請に不安がある場合、社会保険労務士や助成金コンサルタントなど専門家の力を借りるのも賢明です。専門家は最新の制度改正点や審査の勘所を押さえているため、要件の漏れがなく精度の高い申請書を素早く作成できます。

結果として書類不備による差戻しリスクが減り、採択率アップに直結します。また、社内で手が回らない場合でもプロが代行してくれるので、申請期限に間に合わないといった事態も防げます。

費用はかかりますが、受給できる助成額が大きければ専門家に依頼するメリットは十分あります。

人材開発支援助成金申請で専門家を活用するメリット

申請手続きが複雑な人材開発支援助成金ですが、社労士や補助金申請代行のプロに依頼することで得られるメリットも多くあります。

ここでは専門家に任せることで企業が享受できる具体的な利点を紹介します。自社内のリソースや知見と照らし合わせ、外部の力を活用するか判断する材料にしてください。

面倒な申請作業を丸ごと任せて社内の手間をカット

期限管理や役所対応も専門家が代行

プロが最新ルールと審査のコツを押さえてくれる

最新の制度改正や運用変更にも通じている

書類づくりと証拠集めが的確になり採択率アップ

申請書類の作成から添付証拠の収集まで一貫サポート

ほかの助成金も合わせて提案、もらえる金額を最大化

複数の助成金を組み合わせた最適提案

調査や追加資料の要請にも専門家がすばやく対応

調査の立ち会いやヒアリングも代理対応

ミスや不正を防ぎ、返還トラブルの心配をゼロに

要件漏れや誤申請といったミス防止でコンプライアンス重視

面倒な申請作業を丸ごと任せて社内の手間をカット

助成金の申請準備から提出までには、多くの書類作成や関係部署との調整が必要です。専門家に依頼すれば、こうした面倒な申請業務を丸ごと任せることができます。

社内の担当者は本来の業務に専念でき、人材育成計画そのものに時間を割くことが可能です。特に少人数の総務・人事部門にとって、申請作業を外注することで社内の手間と時間を大幅に削減できる点は大きなメリットです。

期限管理や役所対応も専門家が代行してくれるため、安心して任せられます。

プロが最新ルールと審査のコツを押さえてくれる

助成金制度は毎年のように改正があり、素人が最新情報を追うのは容易ではありません。専門家であれば法改正や運用変更の情報にも通じており、最新ルールを踏まえた的確な申請が可能です。

例えば令和7年度の新要件(有期実習型訓練の正社員化必須など)も織り込んだ計画書を作成してくれます。また、過去の豊富な申請支援経験から、どんな計画書が通りやすいかという審査のコツも熟知しています。

自社では気づかなかったアピールポイントを引き出してくれることもあり、プロの知見を活用することで採択可能性を高めることができます。

書類づくりと証拠集めが的確になり採択率アップ

専門家に依頼すると、申請書類の作成から添付証拠の収集まで一貫してサポートを受けられます。必要書類のフォーマットや書き方について適切な指示をもらえるため、書類不備や記載ミスが激減します。

例えば出席簿や賃金台帳のどこに何を書けばよいか、専門家が具体的に教えてくれるので安心です。さらに「この研修目的ならこう書いた方が良い」といったアドバイスも得られるため、内容の精度が格段に向上します。

その結果、審査でも高く評価されやすくなり、採択率アップにつながるでしょう。証拠書類の整理までプロのチェックが入ることで、万全の態勢で申請に臨めます。

ほかの助成金も合わせて提案、もらえる金額を最大化

社労士やコンサルは人材開発支援助成金以外にも数多くの助成制度に精通しています。相談する中で「実は別の助成金も使えるのでは?」と他制度の活用を提案してくれることがあります。

例えば、研修と並行して設備投資をするなら「業務改善助成金」、非正規社員の正社員化も予定しているなら「キャリアアップ助成金」も同時に検討するといった具合です。

一社で複数の助成金を組み合わせれば、もらえる金額を最大化でき、研修費用以外の負担軽減も図れます。自社だけでは見つけられない助成金情報も、プロの網羅的な知識を借りることで取りこぼしなく活用できます。

調査や追加資料の要請にも専門家がすばやく対応

申請後、労働局から問い合わせや追加資料の提出を求められるケースがあります。その際も、専門家に依頼していれば迅速かつ適切に対応してもらえます。

例えば「この経費の内訳を説明してください」といった質問にも、事前に共有している情報をもとに専門家が回答案を作成してくれます。調査の立ち会いやヒアリングが必要な場合も代理人として対応してくれるため、企業担当者の負担は最小限で済みます。

万一予期せぬ指摘があっても、豊富な経験を持つプロなら落ち着いて対処できるので安心です。こうしたアフターフォローの速さと適切さも、専門家に任せる大きなメリットと言えます。

ミスや不正を防ぎ、返還トラブルの心配をゼロに

助成金の世界では、書類ミスによる不支給や、要件を満たさない受給による返還トラブルも少なくありません。専門家を活用すれば、事前に適切なチェックを受けられるため、要件漏れや誤申請といったミスを防げます。

また、意図せず不正受給とみなされるようなリスクも回避できます。受給後に「やっぱり条件不足で全額返還…」という最悪の事態も、プロがついていればまず起こりません。

コンプライアンスを重視し、企業にとって最善かつ正当な範囲で助成金を受けられるようサポートしてくれるのが専門家です。不安なく制度を活用するためにも、ミス防止という観点でプロの力を借りる意義は大きいでしょう。

人材開発支援助成金に関するよくある質問

人材開発支援助成金についてもう少しわかりやすく説明してください。

社員研修を行う企業を国が支援するしくみの概要

人材開発支援助成金は個人事業主でも申請できますか?

従業員を雇用している場合は申請可能

オンライン研修やeラーニングも助成対象になりますか?

オンライン形式でも要件を満たせば助成対象

パート社員や契約社員を研修させても助成金を受け取れますか?

雇用保険に入っていれば正社員と同様に対象

自社で作った社内研修やオリジナル教材だけを使った場合は対象になりますか?

外部講師の招へいや認定プログラムが原則必要

人材開発支援助成金についてもう少しわかりやすく説明してください。

一言でいうと「会社が社員研修を行うときに、かかった費用の一部を国が補助してくれる制度」です。

例えば、社員に新しいスキルを学ばせる研修を実施し、100万円の費用がかかった場合、条件に応じてその50〜75万円程度が助成金として支給されます。

また、研修中に支払ったお給料の一部(1時間あたり数百円)も補助されます。要するに、人材育成に投資した企業の負担を軽くすることで、従業員のスキルアップを後押しする仕組みです。

人材開発支援助成金は個人事業主でも申請できますか?

個人事業主として従業員を雇用している場合は申請可能です。大事なのは会社の形態ではなく、「雇用保険の適用事業所」であるかどうかです。

たとえ法人化していなくても、従業員がいれば雇用保険に加入しているはずなので、研修計画を立てて申請することができます。

一方、従業員を一人も雇っていない個人事業主(家族経営やフリーランスなど)は、この助成金の対象外です。なぜなら助成金はあくまで「雇用する労働者の職業訓練」に対する支援だからです。なお、個人事業主ご自身が研修を受けても助成の対象にはなりませんのでご注意ください。

オンライン研修やeラーニングも助成対象になりますか?

オンライン形式の研修やeラーニングでも要件を満たせば助成対象になります。

新型コロナ以降、Web会議システムを使った社内研修やオンデマンドのeラーニングも一般的になりましたが、人材開発支援助成金はこうしたリモート研修も支援対象としています。

重要なのは、オンラインであっても「きちんと出席記録が取れること」「研修の内容や時間数が証明できること」です。具体的には、Zoom研修ならログデータやスクリーンショットで参加を記録し、eラーニングなら受講履歴や修了証を保存する形になります。

パート社員や契約社員を研修させても助成金を受け取れますか?

パートタイマーや有期契約社員の研修も助成金の対象になり得ます。重要なのはその社員が雇用保険に入っているかどうかです。

一般的に週所定20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険被保険者となりますので、そういったパート・契約社員であれば正社員と同様に助成対象です。

実際、人材開発支援助成金には非正規労働者の研修を支援するメニュー(有期実習型訓練など)も用意されています。ただし、週20時間未満の短時間パートなど雇用保険未加入の場合は対象外です。

自社で作った社内研修やオリジナル教材だけを使った場合は対象になりますか?

一般的には社内だけで完結する研修は対象外と考えましょう。人材開発支援助成金では、外部の研修機関や講師によるOFF-JTが基本的な支給対象となっています。

そのため、自社オリジナルの教材を使った研修でも、講師を外部から招へいするか、公的機関の認定を受けた研修プログラムとして実施する必要があります。例えば、自社の先輩社員が講師を務めるだけの内製研修は助成対象になりにくいです。

一方で、研修内容自体はオリジナルでも、形式的に外部講師(非常勤講師など)の委嘱や外部サービスの活用として実施すれば対象になり得ます。判断が微妙なケースも多いので、計画届を出す前に労働局に相談し、自社研修が助成対象となるか確認することをお勧めします。

まとめ

人材開発支援助成金は、従業員のスキルアップを図る企業にとって心強い制度です。6つのコースを理解し、自社に適した研修計画を立てることで、研修費用の大部分を国の補助で賄うことも可能になります。

令和7年度の拡充により一層使いやすくなっていますので、ぜひ積極的に活用を検討してみてください。制度を初めて利用する場合は、本記事で紹介したチェックリストやポイントを参考に準備を進めれば安心です。

また、必要に応じて専門家の力を借りることで、煩雑な手続きを乗り切り、受給額の最大化も期待できます。10分で分かる最新ガイドを活用し、あなたの会社の人材育成にこの助成金を役立ててください。