障害者雇用の推進を目指すなかで、「障害者雇用安定助成金」の活用を検討されている人事・労務担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

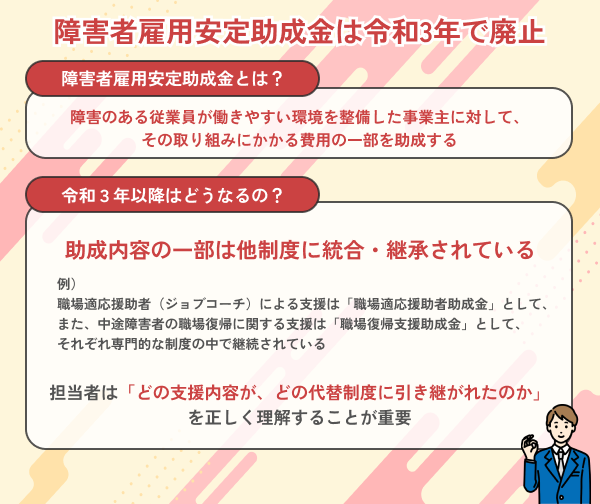

実は、障害者雇用安定助成金は令和3年度の制度改正に伴い、すでに廃止されています。

しかし、ご安心ください。廃止された助成金の一部は、他の制度に統合・継承されており、現在活用できる代替の助成金が複数存在します。

この記事では、障害者雇用安定助成金の廃止に関する情報から、それに代わる最新の助成金制度、申請のメリットや注意点まで、網羅的に分かりやすく解説します。

障害者雇用安定助成金は令和3年で廃止

前提として、障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)は令和3年3月31日をもって廃止されました。

※参考:厚生労働省

そのため、新たに申請することはできませんのでご注意ください。

1|障害者雇用安定助成金の制度概要

障害者の職場定着を目的とし、柔軟な働き方や支援体制の整備費用を助成した制度の概要

2|助成内容の一部は他制度に統合・継承されている

助成金廃止後も支援内容が他の制度へ引き継がれていることと、代替制度の正しい理解の重要性

障害者雇用安定助成金の制度概要

廃止された障害者雇用安定助成金は、障害者の職場定着を図ることを目的とした制度でした。

具体的には、障害のある従業員が働きやすい環境を整備した事業主に対して、その取り組みにかかる費用の一部を助成する内容です。

- 柔軟な時間管理や休暇取得の導入

- テレワーク勤務の導入

- 短時間勤務制度の整備

- 職場支援員の配置

この助成金は、障害者雇用の入口である「採用」だけでなく、その後の「定着」に焦点を当てていた点が大きな特徴でした。

特に、テレワークや通院休暇といった多様な働き方を支援する措置が含まれており、多くの企業で活用されていました。

助成内容の一部は他制度に統合・継承されている

障害者雇用安定助成金の廃止に戸惑う方もいるかもしれませんが、その支援内容が完全になくなったわけではありません。

助成内容の一部は、他の既存の助成金制度に引き継がれたり、内容が拡充されたりする形で再編されています。

例えば、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援は「職場適応援助者助成金」として、また、中途障害者の職場復帰に関する支援は「職場復帰支援助成金」として、それぞれ専門的な制度の中で継続されています。

※参考:厚生労働省

したがって、担当者としては「どの支援内容が、どの代替制度に引き継がれたのか」を正しく理解することが重要になります。

障害者雇用安定助成金の代わりとなる最新の助成金制度

障害者雇用安定助成金の代わりに現在活用できる、代表的な助成金制度を9つご紹介します。

それぞれ対象者や支援内容が異なるため、自社の状況に合った制度を見つけるための参考にしてください。

1|特定求職者雇用開発助成金|障害者など就職困難者の雇用で支給される奨励金

ハローワーク等の紹介で就職困難者を継続雇用する事業主への助成金で、障害者雇用の基本制度

2|発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金|特定の障害・疾病をもつ方の雇用促進を支援

発達障害や難病のある方を雇用し、雇用管理状況を報告する事業主への高額な助成金

3|障害者トライアル雇用助成金|試行的な雇用で職場適応を図る企業に支給

障害者を原則3ヶ月の有期雇用で試しに雇い入れ、企業と求職者のミスマッチを防ぐ制度

4|キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)|非正規雇用の障害者を正社員化した企業に支援

障害のある有期雇用労働者等を正社員に転換した場合に支給されるキャリアアップ支援制度

5|職場支援員の配置助成金|職場内支援員を配置した企業に人件費等を助成

障害のある従業員の職場定着のため、新たに職場支援員を配置した事業主への人件費助成

6|職場復帰支援助成金|中途障害者の職場復帰を支援する企業への補助制度

病気やケガで休職した中途障害者の円滑な職場復帰を支援する企業への助成制度

7|職場適応援助者助成金(ジョブコーチ支援)|訪問型・在籍型いずれも対象、職場適応支援を実施した企業に助成

専門家であるジョブコーチの支援を活用し、障害者の職場適応をサポートした場合の費用助成

8|障害者施設設置助成金|作業設備・福祉施設の整備費用を補助

障害者の雇用や雇用の継続に必要なスロープやトイレ等の施設・設備の整備費用を助成

9|障害者雇用納付金制度による奨励金|雇用率達成・超過企業に支給される調整金・報奨金

法定雇用率を超えて障害者を雇用する企業に支給される調整金や報奨金などのインセンティブ

特定求職者雇用開発助成金|障害者など就職困難者の雇用で支給される奨励金

特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や母子家庭の母、そして障害者といった就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する事業主に対して支給される制度です。

※参考:厚生労働省

障害者雇用においては、「特定就職困難者コース」や「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」が主に関連します。

対象労働者の障害の程度や、週の所定労働時間、企業の規模によって支給額が細かく設定されています。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金|特定の障害・疾病をもつ方の雇用促進を支援

この助成金は、前述した特定求職者雇用開発助成金の一コースとして位置づけられています。

発達障害や難病のある方をハローワーク等の紹介で雇用し、雇用管理に関する事項を報告する事業主が対象です。

他の障害者雇用関連助成金と比較して、支給額が高めに設定されているのが大きな特徴です。

採用後の配慮事項の報告が求められるため、採用計画と連動した定着支援策を事前に検討しておくことが重要になります。

障害者トライアル雇用助成金|試行的な雇用で職場適応を図る企業に支給

障害者トライアル雇用助成金は、障害者雇用の経験が少ない企業が、障害のある方を試行的に雇用する際に活用できる制度です。

対象者をハローワーク等の紹介で原則3ヶ月間の有期雇用(トライアル雇用)として雇い入れ、その期間中に適性や能力を見極めます。

※参考:厚生労働省

この制度を活用することで、企業と求職者双方のミスマッチを減らし、本格的な雇用へのスムーズな移行を促すことができます。

トライアル雇用期間が終了し、常用雇用へ移行した場合には、他の助成金制度の対象となる可能性もあります。

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)|非正規雇用の障害者を正社員化した企業に支援

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者やパートタイム労働者といった非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進するための制度です。

その中にある「障害者正社員化コース」では、障害のある有期雇用労働者等を正社員として転換した場合に助成金が支給されます。

支給額は対象労働者の障害の程度や、企業の生産性向上の取り組み状況によって変動します。

まずは契約社員やアルバイトとして雇用し、本人の希望や適性に応じて正社員登用を目指す、という段階的なキャリアプランを支援する制度です。

職場支援員の配置助成金|職場内支援員を配置した企業に人件費等を助成

この助成金は、障害のある従業員の職場定着を支援するために、新たに職場支援員を配置した事業主に対して支給されるものです。

職場支援員は、業務の遂行に関する指導や、コミュニケーションの円滑化のための支援を行います。

障害者雇用安定助成金が担っていた「定着支援」の役割を、より具体的に受け継いだ制度の一つと理解するとよいでしょう。

支援員の配置にかかる人件費や、研修費用の一部が助成対象となり、きめ細やかなサポート体制の構築を後押しします。

職場復帰支援助成金|中途障害者の職場復帰を支援する企業への補助制度

職場復帰支援助成金は、病気やケガなどにより休職を余儀なくされた中途障害者が、円滑に職場へ復帰できるよう支援する企業に支給されます。

この助成金は、以前は障害者雇用安定助成金の一部の機能として含まれていました。

リハビリ出勤への支援や、職場復帰のための訓練、業務を補助する人の配置など、幅広い取り組みが助成対象です。

事故や病気で障害を負った従業員の離職を防ぎ、貴重な人材の雇用を継続するために有効な制度です。

職場適応援助者助成金(ジョブコーチ支援)|訪問型・在籍型いずれも対象、職場適応支援を実施した企業に助成

職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を行った事業主に対して、その費用の一部を助成する制度です。

※参考:厚生労働省

ジョブコーチは、障害のある従業員だけでなく、事業主や同僚に対しても専門的な助言を行い、職場全体の環境調整をサポートします。

外部の支援機関から派遣される「訪問型」と、自社の従業員がジョブコーチの養成研修を受けて支援を行う「在籍型」の2種類があります。

専門的なノウハウを活用して、採用初期のつまずきを防ぎ、長期的な定着を実現したい場合に特に効果的な支援策です。

障害者施設設置助成金|作業設備・福祉施設の整備費用を補助

この助成金は、障害のある方を新たに雇い入れたり、その雇用の継続を図ったりするために、必要な施設や設備の設置・整備を行う事業主に対して支給されます。

- 車いす用スロープ、昇降機、トイレ

- 拡大読書器、音声読み上げソフト

- 作業用の補助具、手すりの設置

例えば、車いす用のスロープやトイレ、拡大読書器、手すりの設置などが対象となります。

対象となる障害者の人数や、設置・整備にかかった費用の合計額に応じて、支給額が決定されます。

物理的な職場環境の整備が必要不可欠な場合に、初期投資の負担を大幅に軽減できる助成金です。

障害者雇用納付金制度による奨励金|雇用率達成・超過企業に支給される調整金・報奨金

厳密には助成金とは異なりますが、障害者雇用を推進する企業にとって関連性の高い制度です。

障害者雇用納付金制度は、法定雇用率未達成の企業から納付金を徴収し、それを原資として、雇用率を達成している企業に調整金や報奨金を支給する仕組みです。

法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合、その超過人数に応じて報奨金(1人あたり月額29,000円)が支給されます。

中小企業の場合は条件により月21,000円の支給になります。

これは、障害者雇用を義務以上に積極的に進める企業へのインセンティブとして機能しています。

ただし、納付金が適用されるのは、常用労働者数が101人以上の企業に限られるため注意してください。

障害者雇用安定助成金の後継・代替助成金を活用するメリット

これらの後継・代替助成金を活用することは、単にコストを補填する以上の多くのメリットを企業にもたらします。

ここでは、代表的な7つのメリットについて解説します。

1|採用から定着・正社員化まで段階別に支援を受けられる

障害者雇用の各フェーズ(採用・定着・正社員化)で切れ目ない支援を受け、計画的な育成が可能

2|職場支援や設備整備のコスト負担を大幅に軽減できる

施設改修の初期投資や、支援員配置の継続的な人件費など、環境整備コストの負担を大きく軽減

3|法定雇用率未達による納付金リスクを抑制できる

助成金を活用した雇用促進が、法定雇用率未達時に発生する納付金支払いのリスク回避に直結

4|安定雇用・キャリアアップを促進し離職率の低下に寄与する

定着支援や正社員化支援の活用で従業員エンゲージメントを高め、採用・再教育コストを削減

5|助成金の組み合わせ活用で年間数百万円規模の経済効果も

複数の助成金制度を戦略的に組み合わせれば、条件次第で年間数百万円規模の助成金受給も可能に

6|公的制度の活用実績は企業の社会的評価や信用向上にもつながる

企業のCSR活動として評価され、ブランドイメージや取引先・金融機関からの信用度が向上

7|知見の蓄積によって今後の制度改正にも柔軟に対応できる

申請プロセスを通じて社内にノウハウが蓄積され、将来の法改正や新制度にも対応しやすくなる

採用から定着・正社員化まで段階別に支援を受けられる

現在の障害者雇用関連の助成金は体系的に整備されています。

具体的には、「トライアル雇用助成金」で試行的に採用し、「特定求職者雇用開発助成金」で本格雇用へつなげます。

さらに、「職場適応援助者助成金」で定着を支援し、最終的に「キャリアアップ助成金」で正社員化を目指す、といった段階的な活用が可能です。

これにより、企業は障害者雇用の各フェーズで必要な支援を切れ目なく受けることができ、計画的な人材育成が実現します。

職場支援や設備整備のコスト負担を大幅に軽減できる

障害者雇用を推進する上での課題の一つが、物理的・人的な環境整備にかかるコストです。

スロープの設置や業務指導員の配置には、当然ながら費用が発生します。

「障害者作業施設設置等助成金」や「職場支援員の配置助成金」などを活用すれば、これらの初期投資や継続的な人件費の負担を大きく減らすことができます。

コスト面での懸念が、障害者雇用推進の障壁となっている企業にとって大きなメリットです。

法定雇用率未達による納付金リスクを抑制できる

常時雇用する労働者が一定数以上の企業には、法律で定められた割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務があります。

この法定雇用率を達成できない場合、不足している人数に応じて「障害者雇用納付金」を支払わなければなりません。

各種助成金を活用して障害者雇用を促進することは、この納付金という名のペナルティを回避することに直結します。

助成金は、単なる収入増ではなく、将来的な支出(納付金)を抑制するリスク管理の側面も持っているのです。

安定雇用・キャリアアップを促進し離職率の低下に寄与する

助成金制度は、採用後の定着支援やキャリアアップを後押しする仕組みが充実しています。

ジョブコーチによる支援や、正社員への転換支援などを活用することで、採用した人材が能力を発揮しやすい環境を整えることができます。

従業員が安心して長く働ける職場は、エンゲージメントを高め、結果的に早期離職を防ぐことにつながります。

採用コストや再教育コストの削減という観点からも、離職率の低下は企業にとって大きなメリットと言えるでしょう。

助成金の組み合わせ活用で年間数百万円規模の経済効果も

障害者雇用に関する助成金は、要件を満たせば複数を組み合わせて受給できる場合があります。

例えば、トライアル雇用から常用雇用に切り替え、さらに設備投資を行った場合、それぞれの段階で異なる助成金の対象となる可能性があります。

複数名の採用や、大規模な設備投資が伴うケースでは、年間で数百万円規模の助成金を受給することも決して珍しくありません。

専門家である社会保険労務士などに相談し、最も効果的な組み合わせを検討することも有効な手段です。

公的制度の活用実績は企業の社会的評価や信用向上にもつながる

助成金を活用して障害者雇用を積極的に推進しているという事実は、企業の社会的責任(CSR)への取り組みを示す強力なメッセージとなります。

ダイバーシティ&インクルージョンを重視する現代社会において、こうした姿勢は企業のブランドイメージを向上させます。

求職者や取引先、顧客からの信頼を得やすくなるだけでなく、金融機関からの融資評価においてもプラスに働く可能性があります。

助成金の活用は、単なる経済的メリットにとどまらない、無形の企業価値向上にも寄与するのです。

知見の蓄積によって今後の制度改正にも柔軟に対応できる

一度、助成金の申請から受給までの一連のプロセスを経験すると、社内に貴重なノウハウが蓄積されます。

どのような書類が必要で、どのタイミングで何をすべきか、といった実践的な知見は、2人目、3人目の雇用を検討する際に大いに役立ちます。

障害者雇用に関する法制度や助成金は今後も改正される可能性がありますが、一度得た基礎知識があれば、変更点にも柔軟に対応しやすくなるでしょう。

これは、持続的に障害者雇用に取り組む上での大きな財産となります。

障害者雇用安定助成金の後継・代替助成金を申請する際の注意点

助成金を確実に受給するためには、申請プロセスにおけるいくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。

ここでは、担当者が特に注意すべき8つのポイントを具体的に解説します。

1|自社が対象となる助成金を正確に選定することが第一歩

採用者の障害特性や雇用形態から、自社に最適な助成金制度を正しく見極めることの重要性

2|申請先(ハローワーク・労働局・JEED)の違いに注意する

助成金の種類ごとに異なる申請窓口(労働局やJEEDなど)を事前に正確に把握する必要性

3|雇用形態や勤務時間によって助成金額が大きく変動する

正社員か非正規か、週の労働時間によって支給額が変わるため、採用計画時のシミュレーションが重要

4|トライアル雇用や紹介経由の要件を満たしているか確認

多くの助成金で必須となる「ハローワーク等の紹介」という要件を、採用前に必ず確認する必要性

5|支給対象期間・提出期限を正確に把握して計画的に進める

1日でも過ぎると受理されない厳格な提出期限を守るため、徹底したスケジュール管理が不可欠

6|雇用契約書・出勤簿・賃金台帳など証拠書類の整備が必須

適正な雇用を証明する法定三帳簿などの証拠書類を、日頃から不備なく整備しておくことの重要性

7|ジョブコーチや支援員配置には事前の計画認定が必要

ジョブコーチ支援等の助成金では、支援開始前の「支援計画」の作成と認定が必須条件

8|他の助成金との併用制限や重複不可条件を必ず確認する

複数活用を検討する際、同一労働者を対象に併給できない助成金の組み合わせを事前に確認する

自社が対象となる助成金を正確に選定することが第一歩

まず最も重要なことは、数ある助成金の中から、自社の状況に最も適した制度を正確に選び出すことです。

採用する方の障害の種類や程度、雇用形態(正社員、契約社員、パート)、勤務時間などを明確にする必要があります。

これらの条件によって、対象となる助成金や支給額が大きく異なるため、最初の段階でミスマッチが起きないよう注意が必要です。

厚生労働省のウェブサイトやパンフレットを熟読し、どの制度が自社にとって最もメリットが大きいか比較検討しましょう。

申請先(ハローワーク・労働局・JEED)の違いに注意する

助成金の種類によって、申請や相談の窓口が異なる点を理解しておく必要があります。

例えば、特定求職者雇用開発助成金は管轄の労働局やハローワークが窓口となります。

一方で、施設設置に関する助成金や納付金制度関連の報奨金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が窓口です。

申請したい助成金の管轄がどこなのかを事前に正確に把握し、間違った窓口に相談して時間を浪費しないようにしましょう。

雇用形態や勤務時間によって助成金額が大きく変動する

多くの助成金では、対象となる労働者の雇用形態や週の所定労働時間によって、支給される金額が変動します。

一般的に、有期雇用よりも無期雇用(正社員)、短時間労働者よりも週30時間以上勤務する労働者の方が、支給額は高く設定されています。

採用計画を立てる際には、どのような雇用条件であれば、いくらの助成金が見込めるのかを事前にシミュレーションしておくことが重要です。

これにより、助成金を活用した際の具体的な経済的メリットを社内で共有しやすくなります。

トライアル雇用や紹介経由の要件を満たしているか確認

助成金の中には、特定の採用プロセスを経ることが受給の必須条件となっているものが多くあります。

その代表例が、「ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること」という要件です。

また、障害者トライアル雇用助成金のように、特定の雇用制度を活用することが前提となる場合もあります。

自社の採用ルートで応募してきた方を後から助成金の対象にしようとしても、この紹介要件を満たせず申請できないケースがあるため、細心の注意が必要です。

支給対象期間・提出期限を正確に把握して計画的に進める

助成金の申請には、それぞれ厳格な期限が定められています。

多くの助成金は、対象期間(例えば6ヶ月ごと)が終了してから、その翌日から2ヶ月以内といった形で申請期間が設定されています。

計画書の提出が必要な助成金の場合は、雇い入れの前など、さらに早い段階での手続きが求められます。

提出期限を1日でも過ぎると、いかなる理由があっても申請は受理されないため、スケジュール管理を徹底することが何よりも重要です。

雇用契約書・出勤簿・賃金台帳など証拠書類の整備が必須

助成金の申請時には、対象者を適正に雇用していることを証明するための証拠書類の提出が求められます。

具体的には、雇用契約書、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳の、いわゆる「法定三帳簿」が基本となります。

これらの書類に不備があったり、記載内容が事実と異なっていたりすると、支給が認められない原因となります。

日頃から労務管理を適切に行い、必要な書類をいつでも正確に提出できる状態に整備しておくことが不可欠です。

ジョブコーチや支援員配置には事前の計画認定が必要

職場適応援助者(ジョブコーチ)や職場支援員に関する助成金を活用する場合、多くは支援を開始する前に「支援計画」を作成し、管轄の機関から認定を受ける必要があります。

支援計画には、支援の目標や具体的な内容、期間などを詳細に記載します。

この事前の計画認定を受けずに支援を開始してしまうと、助成金の対象外となってしまいます。

必ず支援開始前に必要な手続きを確認し、スケジュールに余裕をもって計画認定の申請を行いましょう。

他の助成金との併用制限や重複不可条件を必ず確認する

複数の助成金を活用したい場合、それらの併給が可能かどうかを必ず確認する必要があります。

例えば、同一の労働者を対象として、特定求職者雇用開発助成金とキャリアアップ助成金を同時に受給することはできません。

一方で、採用に関する助成金と、設備投資に関する助成金は、目的が異なるため併給できる場合があります。

各助成金の支給要領には、併給調整に関する規定が明記されているため、申請前に入念に確認することがトラブル回避の鍵です。

障害者雇用安定助成金に関するよくある質問

ここでは、障害者雇用の助成金に関して、企業の担当者から多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

制度の複雑さから生じる疑問や、具体的な運用に関する悩みを解消するためにお役立てください。

1|障害者雇用助成金は一人当たり月いくらもらえますか?

制度や条件で変動するが、例えば重度障害者を週30時間以上雇用で最大240万円相当の場合も

2|障害者雇用の助成金は儲かるって本当ですか?

負担軽減が目的であり、利益を出すための制度ではないことと、不正受給の厳しい罰則

3|障害者雇用の助成金はいつまでに申請する必要がありますか?申請方法も教えてください

支給対象期間終了後2ヶ月以内が多く、計画書の事前提出が求められる場合もあるため要注意

4|障害者雇用の助成金はハローワーク以外でも申請できますか?

助成金の種類により、労働局やハローワークの他、JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)が窓口に

5|障害者をハローワークを通さないで雇った場合も助成対象ですか?

多くはハローワーク等の紹介が必須要件のため、直接応募や縁故採用は原則対象外となる

6|障害者雇用でアルバイトを雇っても助成金はもらえますか?

週20時間以上の勤務など、雇用保険の被保険者要件を満たせば対象となる場合が多い

7|障害者雇用の助成金は毎年申請し直す必要があるんでしょうか?

全額一括支給ではなく、通常6ヶ月ごとの支給対象期間ごとに申請手続きが必要となる

障害者雇用助成金は一人当たり月いくらもらえますか?

支給額は助成金の種類、対象者の障害の程度、労働時間、企業規模によって大きく異なります。

代表的な「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」を例に挙げると、中小企業が重度身体障害者等を週30時間以上で雇用した場合、最大で240万円が支給されます。

※参考:厚生労働省

具体的な金額を知るためには、利用したい助成金の支給要件を詳細に確認することが不可欠です。

以下の表は、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の中小企業における支給額の一例です。

| 対象労働者 | 労働時間 | 支給額(総額) |

|---|---|---|

| 重度障害者等 | 週30時間以上 | 240万円 |

| 上記以外の身体・知的障害者 | 週30時間以上 | 120万円 |

| 精神障害者 | 週20時間以上30時間未満 | 80万円 |

障害者雇用の助成金は儲かるって本当ですか?

助成金は、あくまで障害者雇用に伴う事業主の経済的負担を軽減するために支給されるものです。

人件費や設備投資の全額を賄えるわけではなく、助成金の受給そのものを目的として利益を出す「儲かる」という考え方は適切ではありません。

不正受給は絶対にあってはならず、発覚した場合は助成金の返還はもちろん、企業名の公表や刑事罰の対象となる可能性があります。

制度の趣旨を正しく理解し、障害者の安定雇用のために助成金を有効活用するという姿勢が求められます。

障害者雇用の助成金はいつまでに申請する必要がありますか?申請方法も教えてください

申請期限は助成金の種類によって異なりますが、多くは支給対象期間(通常は6ヶ月)が終わった後の、一定期間内(例:2ヶ月以内)に申請する必要があります。

申請方法は、まず管轄の労働局やハローワーク、JEEDに相談し、必要な支給申請書や添付書類を入手します。

その後、雇用契約書や出勤簿、賃金台帳などの証拠書類を添えて、期限内に窓口へ提出するのが一般的な流れです。

計画書の事前提出が必要な制度もあるため、必ず雇い入れを検討する段階で、全体のスケジュールを確認してください。

障害者雇用の助成金はハローワーク以外でも申請できますか?

はい、申請先は助成金の種類によって異なります。

特定求職者雇用開発助成金やキャリアアップ助成金などは、企業の所在地を管轄する労働局やハローワークが申請窓口です。

一方で、障害者施設設置助成金や、障害者雇用納付金制度に関連する調整金・報奨金については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部が窓口となります。

自分が申請したい助成金の管轄がどこなのかを、厚生労働省やJEEDのウェブサイトで事前に確認することが重要です。

障害者をハローワークを通さないで雇った場合も助成対象ですか?

多くの採用関連の助成金では、「ハローワークまたは許可・届出のある民間職業紹介事業者等の紹介」を必須の要件としています。

そのため、企業のウェブサイトに直接応募してきた方や、縁故採用(リファラル採用)で雇い入れた場合は、原則として対象外となります。

助成金の活用を視野に入れているのであれば、必ずハローワークなどに求人を出し、そこからの紹介という形式をとるようにしてください。

この要件は後から満たすことができないため、採用プロセスを開始する前に必ず確認が必要です。

障害者雇用でアルバイトを雇っても助成金はもらえますか?

はい、アルバイトやパートタイマーといった短時間労働者でも、助成金の対象となる場合があります。

多くの助成金では、「週の所定労働時間が20時間以上」であることが一つの基準となっています。

この基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者となり、助成金の対象者に含まれる可能性が高いです。

ただし、支給額は週30時間以上働く労働者よりも低く設定されていることが多いため、支給額の条件は個別に確認が必要です。

障害者雇用の助成金は毎年申請し直す必要があるんでしょうか?

助成金の多くは、支給対象期間(通常は6ヶ月ごと)が区切られており、その期間ごとに支給申請を行う必要があります。

例えば、支給期間が2年間(4回に分けて支給)の助成金であれば、6ヶ月ごとに計4回の申請手続きが必要です。

一度申請すれば、全額が自動的に振り込まれるわけではない点に注意してください。

各支給対象期間の末日の翌日から、定められた期限内(通常2ヶ月)に忘れずに申請手続きを行う必要があります。

まとめ

本記事では、令和3年に廃止された障害者雇用安定助成金の概要と、それに代わって現在活用できる後継・代替の助成金制度について網羅的に解説しました。

重要なのは、古い情報に惑わされず、最新の制度の中から自社の採用計画や支援体制に合ったものを正しく見極めることです。

助成金制度は種類が多く、手続きが複雑に感じられるかもしれませんが、計画的に準備を進めれば、企業の経済的負担を軽減し、障害者の活躍を後押しする強力なツールとなります。

まずはこの記事でご紹介した助成金の中から関心のあるものをいくつかピックアップし、管轄のハローワークや労働局、JEEDに相談することから始めてみてください。

適切な制度活用が、企業の持続的な成長と、共生社会の実現への大きな一歩となることを願っています。