研究開発には莫大な資金と時間が必要で、なかなか一歩を踏み出せない、という悩みを抱える中小企業の経営者が増えています。

そんな企業の強力な味方となるのが、経済産業省中小企業庁が実施する「Go-Tech事業(成長型中小企業等研究開発支援事業)」です。

本記事では、Go-Tech事業がどのような制度なのか、メリットや支援内容、具体的な申請の流れから注意点までを徹底的に解説します。

Go-Tech事業とは?中小企業の研究開発を支援する国の補助金制度

Go-Tech事業とは、優れた技術シーズを持つ中小企業が、大学や公設試験研究機関などと連携して行う研究開発から事業化までを一貫して支援する、国の補助金制度です。

2022年度に旧サポイン事業と旧サビサポ事業が統合され誕生した制度で、日本のものづくり基盤技術の強化と、中小企業のイノベーション創出を目的としています。

※参考:中小企業庁

単に研究開発の費用を補助するだけでなく、事業化に向けた具体的な計画や産学官の強固な連携体制が求められるのが大きな特徴です。

採択されれば、資金調達の課題を解決し、企業の成長を大きく加速させる起爆剤となり得る、非常に価値の高い制度といえるでしょう。

Go-Tech事業を利用するメリット

Go-Tech事業の活用は、単に補助金が受け取れるという金銭的なメリットに留まりません。

企業の持続的な成長に不可欠な多くの利点をもたらします。

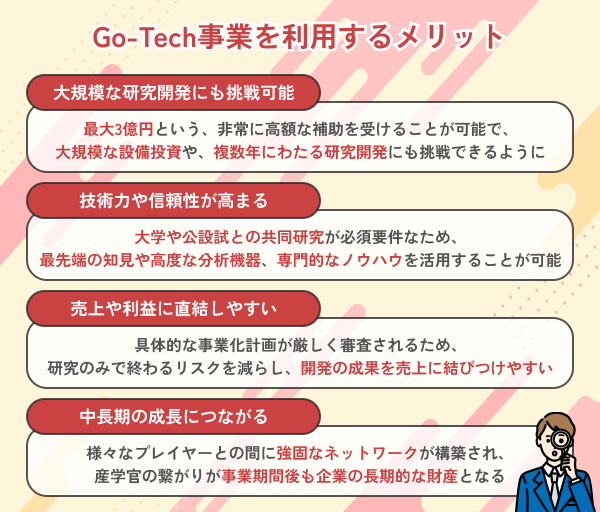

1|最大3億円の補助で大規模な研究開発にも挑戦できる

通常枠最大9,750万円、特別枠最大3億円の補助で、これまで諦めていた大規模な研究開発への挑戦

2|大学や公設試との連携で技術力や信頼性が高まる

産学連携による最先端の知見の活用と、国のお墨付きによる社会的な信用の獲得

3|事業化を前提とした研究で売上や利益に直結しやすい

研究開発の成果を確実に売上や利益に繋げる、出口戦略を重視したプロジェクトの推進

4|産学官のネットワーク構築で中長期の成長につながる

事業後も財産となる大学や支援機関との強固な繋がりを構築し、将来の成長基盤を形成

最大3億円の補助で大規模な研究開発にも挑戦できる

Go-Tech事業の最大の魅力は、その手厚い資金支援にあります。

通常枠でも最大9,750万円、ベンチャーキャピタルからの出資を得ている場合などを対象とした特別枠(出資獲得枠)では最大3億円という、非常に高額な補助を受けることが可能です。

※参考:中小企業庁

これにより、これまで資金的な制約から諦めていた大規模な設備投資や、複数年にわたる研究開発にも果敢に挑戦できるようになります。

自己資金だけではリスクが高いと判断していた野心的なプロジェクトに踏み出すための、強力な後押しとなるでしょう。

大学や公設試との連携で技術力や信頼性が高まる

本事業では、大学や公設試との共同研究が必須要件とされています。

※参考:さがみはら産業創造センター

これにより、自社だけでは保有していない最先端の知見や高度な分析機器、専門的なノウハウを活用することが可能になります。

産学連携を通じて技術的な課題を乗り越え、製品の競争力を飛躍的に高めることができるのです。

また、国が認める事業に大学等と連携して取り組むという事実は、企業の技術力や将来性に対する客観的な「お墨付き」となり、金融機関や取引先からの社会的信用を高める効果も期待できます。

事業化を前提とした研究で売上や利益に直結しやすい

Go-Tech事業は、単なる技術開発を目的とした制度ではありません。

申請段階から、開発した技術や製品をいかにして市場に投入し、収益を上げていくかという具体的な事業化計画が厳しく審査されます。

このため、プロジェクトの初期段階から出口戦略を明確に意識した研究開発を進めることになります。

「技術的に面白いが売れない」という自己満足の研究に終わるリスクを減らし、開発の成果を確実に売上や利益に結びつけることができるのです。

産学官のネットワーク構築で中長期の成長につながる

この事業を通じて得られるものは、補助金や技術だけではありません。

共同研究を行う大学や公設試、プロジェクト全体を管理する事業管理機関、そして同じく採択された他の企業など、様々なプレイヤーとの間に強固なネットワークが構築されます。

こうした産学官の繋がりは、事業期間が終了した後も企業の貴重な財産として残り続けます。

将来の新たな共同研究の相談や、新規ビジネスの創出、販路拡大のきっかけとなるなど、企業の中長期的な成長を支える強固な基盤となるでしょう。

Go-Tech事業でもらえる補助金の金額目安と補助率

Go-Tech事業への申請を検討する上で、具体的な補助金額と補助率の理解は不可欠です。

自社の研究開発計画がどの程度の支援を受けられる可能性があるのか、正確に把握しておきましょう。

1|Go-Tech事業の補助金は通常枠で最大9,750万円、特別枠で最大3億円まで支給

通常枠と特別枠(出資獲得枠)の2種類があり、自社の状況に合わせた戦略的な枠選択

2|補助率は中小企業で最大3分の2

研究開発にかかる経費の最大約67%を国が負担、3分の1以上の自己資金の確保が重要

3|大学や公設試の経費は原則として全額が補助対象

連携先の大学等の費用負担をなくし、円滑な産学連携体制の構築を後押しする仕組み

Go-Tech事業の補助金は通常枠で最大9,750万円、特別枠で最大3億円まで支給

Go-Tech事業の補助上限額は、「通常枠」と「特別枠(出資獲得枠)」の2種類に分かれています。

通常枠は、幅広い研究開発を対象としており、2年間の事業で最大7,500万円、3年間で最大9,750万円の補助が受けられます。

一方、特別枠は、認定されたベンチャーキャピタル等から一定額以上の出資を受けるなど、よりハイリスク・ハイリターンな挑戦を後押しするもので、最大3億円と極めて大きな支援が特徴です。

自社の状況や研究開発の規模に応じて、どちらの枠で申請するべきか戦略的に判断することが重要となります。

| 項目 | 通常枠 | 特別枠(出資獲得枠) |

|---|---|---|

| 補助上限額(単年度) | 4,500万円 | 1億円 |

| 補助上限額(複数年度合計) | 最大9,750万円 | 最大3億円 |

| 補助事業期間 | 2年度または3年度 | 2年度または3年度 |

| 特徴 | 幅広い中小企業等の研究開発を支援 | VC等からの出資を受ける事業者を重点的に支援 |

補助率は中小企業で最大3分の2

補助率は、事業の実施主体によって異なります。

プロジェクトの主体となる中小企業(ものづくり特定中小企業者等)については、補助対象経費の3分の2以内が補助されます。

研究開発にかかった費用のうち、最大で約67%を国が負担してくれることを意味します。

ただし、裏を返せば、少なくとも3分の1以上は自己負担が必要になるということです。

採択後の資金計画を見据え、十分な自己資金を確保しておくことが極めて重要です。

また、課税所得15億円超の中堅企業などは、補助率1/2という例外もあるため注意してください。

大学や公設試の経費は原則として全額が補助対象

共同研究を行う大学や公設試験研究機関(公設試)が支出する経費については、原則として定額補助、つまり全額(10分の10)が補助対象となります。

これには、研究員の給与や消耗品費、設備のリース費用などが含まれます。

この仕組みにより、連携先の大学等は資金的な負担を心配することなく、研究開発に専念できます。

これにより、中小企業側も連携先を見つけやすくなり、円滑な産学連携体制の構築を後押しする効果があります。

Go-Tech事業で補助対象になる経費

補助金を有効活用するためには、どのような支出が補助の対象となるのかを正確に理解しておく必要があります。

対象経費と対象外経費を混同すると、後の検査で補助金の返還を求められる可能性もあるため注意が必要です。

1|人件費・設備費・外注費・知財費など幅広い経費が対象となる

プロジェクト遂行に直接必要な人件費や機械装置等費、外注費など幅広い経費の計上

2|日常業務の経費や事業と無関係な支出は補助対象外となる

補助事業に直接関係のない支出や日常的な会社経営費用の計上は不可、厳格な区分管理

人件費・設備費・外注費・知財費など幅広い経費が対象となる

Go-Tech事業では、研究開発から事業化に至るまでの幅広い経費が補助対象として認められています。

- 人件費:研究開発担当者の給与、賞与、社会保険料など

- 機械装置等費:研究開発に必要な専用機械やソフトウェアの購入・リース費用

- 外注費:自社で対応できない設計、分析、加工などの外部委託費用

- 知的財産権等関連経費:特許や商標の出願・登録にかかる弁理士費用など

その他にも、原材料費や消耗品費、旅費なども対象となります。

このように、プロジェクト遂行に直接必要となる様々な経費を柔軟に計上できる点が、本事業の使いやすさの一つと言えるでしょう。

※参考:さがみはら産業創造センター

日常業務の経費や事業と無関係な支出は補助対象外となる

一方で、補助対象として認められない経費も明確に定められています。

大原則として、補助事業の研究開発に直接関係のない支出や、日常的な会社経営にかかる費用は対象外です。

例えば、営業担当者の人件費、事務所の家賃や光熱費、汎用性の高いパソコンやプリンターの購入費などは認められません。

また、当然ながら飲食・接待費や、不動産の購入費、他の国庫補助金と重複して支出する経費も対象外となります。

経費の区分を誤ると、採択後にトラブルとなる可能性があるため、公募要領や事務処理マニュアルを熟読し、不明な点は事前に確認することが重要です。

Go-Tech事業の対象となる企業

Go-Tech事業は、意欲あるすべての中小企業が対象となるわけではなく、いくつかの明確な要件が定められています。

申請を検討する前に、自社がこれらの条件を満たしているかを必ず確認しましょう。

1|中小企業基本法に基づく資本金・従業員数の要件を満たしている

中小企業基本法で定義される資本金または従業員数の要件を満たす、中小企業者であること

2|日本国内で事業を営み、研究開発活動の実行体制を有している

国内に本社と研究開発拠点を持ち、計画を遂行できるだけの組織的な体制を有すること

3|大学や公設試験研究機関との共同研究が可能な環境が整っている

申請時点で具体的な連携先を確保し、役割分担が明確な共同研究開発体制の構築

4|研究成果を自社の製品やサービスとして事業化する明確な計画がある

技術開発の成果をどのように収益化するか、市場分析に基づく具体的で説得力のある計画

中小企業基本法に基づく資本金・従業員数の要件を満たしている

前提として、中小企業者であることが必須です。

中小企業基本法に準じており、業種ごとに「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する従業員の数」で定められています。

- 製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下

- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下

- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下

自社の業種がどの区分に該当し、資本金と従業員数の両方またはいずれかの要件を満たしているか、最初に確認すべき項目です。

※参考:中小企業庁

日本国内で事業を営み、研究開発活動の実行体制を有している

申請主体となる企業は、日本国内に本社および研究開発の拠点を有している必要があります。

※参考:中小企業庁 公募要領

加えて、提案する研究開発計画を遂行するための具体的な体制が整っていることも重要です。

これには、研究開発を担当する責任者や担当者が明確であり、必要な技術的知見や設備(不足分は連携先で補う)を有していることが含まれます。

単なるアイデアレベルではなく、計画を確実に実行できるだけの組織的な裏付けが審査で問われることになります。

大学や公設試験研究機関との共同研究が可能な環境が整っている

前述の通り、本事業は大学や公設試との連携が前提です。

そのため、申請時点で具体的な連携先を見つけ、共同研究開発の体制(共同体)を構築しておく必要があります。

「どの大学の、どの研究室と、どのような役割分担で研究を進めるのか」を明確に示せなければなりません。

過去に共同研究の実績がなく、コネクションがない企業にとっては最初のハードルとなりますが、地域の支援機関などに相談することで、適切な連携先を紹介してもらえる場合もあります。

研究成果を自社の製品やサービスとして事業化する明確な計画がある

Go-Tech事業が最も重視するポイントの一つが、研究成果の事業化です。

開発する技術や製品が、どのような市場のニーズに応え、誰をターゲットとし、どのように販売して収益を上げていくのか、具体的かつ実現可能な事業化計画を描けているかが厳しく評価されます。

技術的な新規性や優位性だけでなく、市場規模の分析や販売戦略、収益予測など、説得力のあるストーリーを構築することが採択の鍵を握ります。

研究開発の成功が、企業の確実な成長に繋がる道筋を示す必要があるのです。

Go-Tech事業の対象となる技術分野

Go-Tech事業は、どのような技術分野でも申請できるわけではなく、国の産業政策に基づいた特定の分野が対象となります。

自社の研究開発テーマが、これらの分野に合致しているかを確認することが申請の第一歩です。

1|特定ものづくり基盤技術12分野が対象となる

デザイン開発や情報処理、精密加工など、国が定める12の「特定ものづくり基盤技術」への該当

2|AI・IoT・ソフトウェアなど非製造系の先端技術も補助対象に含まれる

「情報処理」分野として、AIやIoT、ソフトウェアなど先端IT技術も対象に含まれること

3|高度化指針に沿ったテーマ設定が採択の前提条件となる

国の示す「高度化指針」を読み解き、その方向性に合致した研究開発テーマを設定する必要性

特定ものづくり基盤技術12分野が対象となる

Go-Tech事業の主な対象は、「中小ものづくり高度化法」に基づいて定められた「特定ものづくり基盤技術」です。

これには、デザイン開発、情報処理、精密加工、鋳造、鍛造、切削加工、めっきといった、日本のものづくり産業を支える重要な技術分野が含まれています。

現在、バイオ技術やIoT、AI関連技術なども含めて合計12の技術分野が指定されています。

※参考:中小企業庁

自社のコア技術がこれらのいずれかに該当するか、あるいは複数の技術を組み合わせたものであるかを、まず明確にする必要があります。

AI・IoT・ソフトウェアなど非製造系の先端技術も補助対象に含まれる

「ものづくり」という言葉から、伝統的な製造業の技術だけが対象だと誤解されがちですが、決してそうではありません。

12分野の中には「情報処理」が含まれており、これにはソフトウェア、AI、IoT、クラウドコンピューティングといった先端IT技術が含まれます。

例えば、製造業の生産性を向上させるためのAI外観検査システムや、サービス業向けの新たなソフトウェア開発なども、十分に対象となり得ます。

重要なのは、これらの技術が既存産業の高度化や、新たな付加価値の創出にどう貢献するかを示すことです。

高度化指針に沿ったテーマ設定が採択の前提条件となる

申請する研究開発テーマは、経済産業省が定める「特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針(高度化指針)」に沿ったものでなければなりません。

この指針には、各技術分野で今後どのような発展が期待され、どのような課題を解決すべきかが具体的に示されています。

審査員は、この高度化指針を基準に、提案された研究開発の方向性や目標の妥当性を評価します。

したがって、申請書の作成にあたっては、公募要領と合わせてこの高度化指針を熟読し、自社のテーマが国の示す大きな方向性と合致していることを明確にアピールすることが、採択に向けた大前提となります。

Go-Tech事業の対象となる研究テーマ

技術分野の要件を満たしていても、研究開発のフェーズによってはGo-Tech事業の対象とならない場合があります。

事業化を重視する本事業の趣旨に沿った研究テーマを設定することが重要です。

1|事業化を見据えた応用研究や試作品開発が対象となる

具体的な製品・サービス化を目指す応用・実用化研究フェーズで、事業化が近いテーマ

2|単なる基礎研究や学術目的の研究は補助対象外となる

事業化が遠い基礎研究や学術的探求が主目的の研究は対象外、あくまで事業化が最終目的

事業化を見据えた応用研究や試作品開発が対象となる

Go-Tech事業が支援の対象とするのは、主に「応用研究」から「実用化研究」のフェーズです。

これは、基礎的な原理の発見を目指す段階ではなく、具体的な製品やサービスへの活用を目指して、試作品の開発や性能評価、生産技術の確立などを行う段階を指します。

研究開発の終了後、1〜3年程度で事業化に至るような、実用化に近い研究テーマが求められます。

※参考:中小企業庁 公募要領

申請書では、現在の技術レベル(TRL:技術成熟度レベル)と、事業終了時に到達する目標レベルを明確に示すことが有効です。

単なる基礎研究や学術目的の研究は補助対象外となる

一方で、事業化までの道のりが遠い「基礎研究」は、原則として補助の対象外です。

例えば、新しい物理現象の発見や、未知の物質の合成といった、学術的な探求を主目的とする研究は、本事業の趣旨とは異なります。

大学と連携するからといって、学術論文の発表のみをゴールとするような研究は評価されません。

あくまでプロジェクトの主体は中小企業であり、その企業の成長に繋がる事業化が最終目的であることを忘れてはなりません。

研究開発の成果が、どのようにして企業の売上や利益に貢献するのかを、常に意識したテーマ設定が重要です。

Go-Tech事業の申請の流れ

Go-Tech事業の申請は、思い立ってすぐにできるものではなく、計画的な準備が必要です。

ここでは、公募開始から事業開始までの一般的な流れを7つのステップに分けて解説します。

1|1.公募要領を確認し補助対象や技術分野との適合をチェックする

公開される公募要領を熟読し、自社の計画が補助対象の要件に合致するかを最初に見極め

2|2.共同研究先と事業管理機関を確保して共同体を組成する

大学・公設試と事業管理機関を確保し、申請の主体となる「共同体」を早期に構築

3|3.研究開発計画書や収支計画などの申請書類を作成する

審査の根幹となる研究開発計画書を中心に、事業化計画や収支計画など多数の書類を作成

4|4.e-Radに事前登録し電子申請の準備を進める

電子申請システム「e-Rad」の利用登録を、期間に余裕をもって事前に済ませておくこと

5|5.期限までにe-Radで申請書類を提出する

締切日時厳守でe-Radから申請書類をアップロード、アクセス集中を避け早めの提出を推奨

6|6.必要に応じて審査委員会のヒアリングに対応する

書類審査通過後に行われる場合があるヒアリング、採択に向けた最終関門として万全の準備

7|7.採択結果の発表後に交付申請を行い事業を開始する

採択決定後に「交付申請」を行い、交付決定通知後に初めて事業を開始できること

1.公募要領を確認し補助対象や技術分野との適合をチェックする

すべての始まりは、中小企業庁のウェブサイトで公開される公募要領を熟読することです。

ここには、補助対象者の要件、補助対象経費、技術分野、審査基準、提出書類など、申請に必要なすべての情報が記載されています。

まずは自社の事業内容や計画している研究開発が、本事業の要件に合致しているかを冷静に見極めましょう。

もし、この段階で要件を満たさないと判断した場合は、他の補助金制度を検討するなど、早期の方向転換が賢明です。

2.共同研究先と事業管理機関を確保して共同体を組成する

Go-Tech事業の申請は、中小企業単独ではできず、「共同体」として申請する必要があります。

この共同体は、研究開発の中心となる中小企業、共同研究先の大学や公設試、そしてプロジェクト全体の進捗管理や経理執行を担う「事業管理機関」から構成されます。

特に、自社の技術テーマに合致し、かつ協力的な大学の研究室や事業管理機関を早期に確保することが、申請準備の鍵を握ります。

過去に付き合いがない場合は、地域の商工会議所や中小企業支援機関に相談してみるのも一つの手です。

3.研究開発計画書や収支計画などの申請書類を作成する

共同体の体制が整ったら、申請書類の作成に取り掛かります。

中心となるのは、研究開発の目的、内容、目標、実施体制、そして事業化計画などを詳細に記述する「研究開発計画書」です。

審査員は、この計画書の内容だけでプロジェクトの価値を判断するため、最も時間と労力をかけて作成すべき書類と言えます。

その他にも、経費の内訳を示す収支計画書や、企業の財務状況がわかる書類など、多数の提出物が求められます。

4.e-Radに事前登録し電子申請の準備を進める

Go-Tech事業の申請は、府省共通研究開発管理システム、通称「e-Rad」を利用した電子申請が必須です。

このe-Radを利用するためには、事前に研究機関としての登録を行い、IDとパスワードを取得しておく必要があります。

登録手続きには通常1〜2週間程度かかる場合があるため、申請締切の直前になって慌てることのないよう、早めに済ませておきましょう。

e-Radの準備不足は、申請の機会そのものを失うことに繋がりかねない、初歩的かつ致命的なミスです。

※参考:中小企業庁 公募要領

5.期限までにe-Radで申請書類を提出する

すべての申請書類が完成し、e-Radの準備も整ったら、いよいよ申請作業です。

作成した書類をPDF化し、e-Radのシステム上でアップロードして提出します。

申請の締切日時は1分でも過ぎると一切受け付けられないため、時間に余裕を持った提出を強く推奨します。

締切間際はアクセスが集中してサーバーが重くなる可能性も考慮し、少なくとも締切日の前日までには提出を完了させておくと安心です。

6.必要に応じて審査委員会のヒアリングに対応する

書類審査を通過した申請案件については、次のステップとして審査委員会によるヒアリングが実施される場合があります。

これは、申請書だけでは伝わらなかった研究開発の革新性や、事業化への熱意、プロジェクトリーダーの資質などを、対面で確認するためのものです。

ヒアリングの対象となった場合は、採択に向けた最終関門と捉え、万全の準備で臨む必要があります。

想定される質問への回答を準備し、プレゼンテーションの練習を重ねておくことが重要です。

7.採択結果の発表後に交付申請を行い事業を開始する

審査の結果、見事に採択が決定した場合、すぐに補助金が振り込まれるわけではありません。

採択はあくまで「補助金交付の候補者として選ばれた」状態であり、その後、正式に補助金を受け取るための「交付申請」という手続きが必要です。

この交付申請が受理され、「交付決定通知」を受け取った日以降、晴れて補助事業を開始することができます。

交付決定日より前に発生した経費は原則として補助対象外となるため、フライングしないように注意しましょう。

Go-Tech事業の申請で気をつけたい注意点

Go-Tech事業は非常に魅力的な制度ですが、申請から事業完了までには、いくつかの落とし穴が存在します。

ここでは、特に気をつけたい5つの注意点を解説します。これらを事前に理解しておくことで、無用なトラブルを避けられます。

1|補助対象外の経費を計上すると後で返還を求められる可能性がある

事業完了後の検査で対象外経費が発覚した場合、補助金の返還を求められるリスク

2|e-Rad未登録や様式ミスは書類審査前に失格となる恐れがある

内容以前の初歩的な手続きミスによる門前払いの回避、ダブルチェックの徹底

3|大学との連携内容が曖昧だと審査で評価されにくくなる

産学連携の具体的な役割分担と責任の明確化、実効性のある連携体制のアピール

4|資金繰りを見誤ると補助事業の途中で立ち行かなくなる

補助金の後払いを念頭に置いた、立て替え期間中の綿密なキャッシュフロー計画の策定

5|中間評価や実績報告に遅れると補助金が減額・停止されることがある

採択後の報告義務の遵守、遅延による補助金減額や交付決定取り消しなどのペナルティ

補助対象外の経費を計上すると後で返還を求められる可能性がある

補助事業が完了すると、会計検査院による実地検査など、経費の使途に関する厳しいチェックが行われます。

この際に、補助対象として認められない経費の支出が発覚した場合、その分の補助金を返還しなくてはなりません。

※参考:中小企業庁 公募要領

意図的でなくとも、解釈の間違いなどによって不正受給と見なされるリスクがあります。

経費の支出にあたっては、必ず事務処理マニュアル等で対象可否を確認し、証拠となる書類を確実に保管しておくことが重要です。

e-Rad未登録や様式ミスは書類審査前に失格となる恐れがある

研究開発計画の内容がどれほど素晴らしくても、手続き上の不備で審査の土俵にすら上がれないケースは絶対に避けなければなりません。

その代表例が、e-Radの準備不足です。

申請締切までにIDが発行されなかった、操作方法が分からず時間を要した、といった事態は容易に起こり得ます。

また、指定された申請書の様式を勝手に変更したり、必要な書類が不足していたりといったミスも、同様に失格の対象となります。

公募要領の指示に忠実に従い、ダブルチェックを徹底することが基本です。

大学との連携内容が曖昧だと審査で評価されにくくなる

産学連携はGo-Tech事業の核となる要素であり、審査においてもその実効性が厳しく見られます。

単に「○○大学と連携します」という形式的な記述だけでは、高い評価は得られません。

中小企業と大学が、それぞれどのような役割と責任を担い、どのように連携して課題を解決していくのか、その具体的な中身が重要です。

どちらか一方に任せきりの計画や、コミュニケーション体制が不明確な計画は、プロジェクトの空中分解リスクが高いと判断され、敬遠される傾向にあります。

資金繰りを見誤ると補助事業の途中で立ち行かなくなる

補助金は、原則として事業期間が終了した後の精算払い(後払い)です。

つまり、事業期間中に発生する設備投資や人件費などの経費は、一旦すべて自社で立て替える必要があります。

この立て替え期間中のキャッシュフローを正確に予測しておかないと、資金繰りが悪化し、最悪の場合は黒字倒産に陥る危険性すらあります。

採択に浮かれて見切り発車するのではなく、補助金が入金されるまでの資金計画を金融機関などと相談しながら、綿密に立てておくことが不可欠です。

中間評価や実績報告に遅れると補助金が減額・停止されることがある

補助金の交付が決定した後も、事業者は国に対して様々な報告義務を負います。

複数年度事業の場合は、毎年度末に進捗状況を報告する中間評価があり、その結果次第では計画の変更や、最悪の場合は事業の中止を勧告されることもあります。

また、定められた期限までに必要な報告書を提出しないといった義務違反があった場合、補助金の減額や交付決定の取り消しといった厳しいペナルティが科されます。

採択後も、研究開発だけでなく事務的なタスクを適切に管理していくことが求められるのです。

Go-Tech事業に関するよくある質問

ここでは、Go-Tech事業に関して事業者の方々から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。

疑問点を解消し、スムーズな申請準備に役立ててください。

1|Go-Tech事業には令和6年度から令和7年度でどのような変更があったのでしょうか?

現時点で抜本的な変更はないが、公募時期や上限額などの細かな要件は年度ごとに確認

2|Go-Tech事業と旧サポイン事業では、具体的にどのような点が異なるのでしょうか?

事業化支援の強化と出口戦略の重視、スタートアップ向け出資獲得枠の新設などの違い

3|サポイン事業が廃止された背景を教えてください。

研究成果をより確実に事業化へ繋げるため、時代のニーズに合わせ進化・再編された形

4|Go-Tech事業の事務処理マニュアルはどこで入手できますか?

採択事業者に対して配布されるもので一般公開はなし、採択前にルールの概略確認は可能

Go-Tech事業には令和6年度から令和7年度でどのような変更があったのでしょうか?

Go-Tech事業の制度内容は、毎年度の予算編成や政策動向によって見直される可能性があります。

現時点(2025年時点)で、令和6年度から令和7年度にかけての抜本的な制度変更は発表されていませんが、細かな要件やスケジュールは変わることがあります。

例えば、公募の時期や補助金の上限額、重点的に支援する技術分野などが微調整されるケースが考えられます。

したがって、申請を検討する年度の公募要領を必ず正として、最新の情報を確認するようにしてください。

Go-Tech事業と旧サポイン事業では、具体的にどのような点が異なるのでしょうか?

Go-Tech事業は、旧サポイン事業(戦略的基盤技術高度化支援事業)の基本的な枠組みを引き継いでいますが、いくつかの点で違いがあります。

最も大きな違いは、事業化支援の強化です。

Go-Tech事業では、より出口戦略、つまり開発した技術をいかにしてビジネスに繋げるかを重視する傾向が強まっています。

また、新たに出資獲得枠が設けられるなど、スタートアップやベンチャー企業への支援も意識した制度設計になっている点が特徴です。

制度の根幹にある「産学連携によるものづくり技術の高度化」という目的は共通しています。

サポイン事業が廃止された背景を教えてください。

サポイン事業が廃止され、Go-Tech事業へ移行した背景には、国の産業支援政策の変化があります。

長年にわたり日本のものづくりを支えてきたサポイン事業ですが、時代の変化とともに、より戦略的で効果的な支援のあり方が模索されるようになりました。

特に、研究開発の成果をより確実にグローバルな市場での成功や、新たな産業創出に結びつける必要性が高まったことが大きな理由です。

そこで、これまでの成果を継承しつつ、事業化への支援を一層強化したGo-Tech事業として再編されるに至りました。

これは制度の終了ではなく、時代のニーズに合わせた進化と捉えることができます。

Go-Tech事業の事務処理マニュアルはどこで入手できますか?

Go-Tech事業の事務処理マニュアルは、補助金の執行に関する詳細なルールを定めた非常に重要な書類です。

このマニュアルは、一般に公開されているものではなく、採択が決定した事業者に対して、中小企業庁や事業管理機関から配布されます。

採択前の段階で入手することはできませんが、公募要領や過去の採択者向け資料などで、経費計上の大まかなルールを確認することは可能です。

採択後は、このマニュアルを熟読し、ルールに沿った適正な経理処理を徹底することが求められます。

まとめ

本記事では、中小企業の研究開発を力強く支援するGo-Tech事業について、そのメリットから申請の流れ、注意点までを網羅的に解説しました。

Go-Tech事業は、単なる資金調達の手段ではなく、大学等との連携による技術力の向上、社会的な信用の獲得など、企業の未来を切り拓くための多くの可能性を秘めています。

申請には周到な準備が必要であり、決して簡単な道のりではありません。

しかし、その先には、自社だけでは到達できなかったであろう、大きな成長のステージが待っています。

自社の技術と未来を信じて、ぜひGo-Tech事業への挑戦を検討してみてはいかがでしょうか。