本記事では、補助金の申請代行を税理士に依頼すべきかについて徹底解説します。

申請代行をお願いできるおすすめの税理士事務所6選を具体的に紹介します。

さらに、補助金申請代行に関するよくある質問にもQ&A形式でお答えします。

補助金を確実に獲得し、本業に専念するためのヒントとしてぜひ参考にしてください。

補助金の申請代行を依頼できるおすすめの税理士事務所6選

| 会社名 | 画像 | 公式サイト | サービス詳細 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| FinTax株式会社 |  | 公式 | 詳細 | ・累計10億円以上の補助金獲得支援実績 ・採択率90%以上と高水準 ・オンライン完結型で全国対応 |

| SMC税理士法人 |  | 公式 | 詳細 | ・中小企業向けの各種補助金申請代行 ・綿密なヒアリングと事業計画書作成支援 ・多数の採択実績から得た知見 |

| スタンダード税理士法人 |  | 公式 | 詳細 | ・最新ITツールを駆使した効率的な業務 ・創業間もない企業やスタートアップ支援に特化 ・柔軟な料金体系 |

| 税理士法人アピロ |  | 公式 | 詳細 | ・関西を中心とした企業をサポート ・事業再構築補助金の支援実績が豊富 ・融資支援実績も豊富 |

| あすか税理士法人 |  | 公式 | 詳細 | ・認定経営革新等支援機関として豊富な実績 ・「ものづくり補助金」で高い採択率 ・ワンストップで依頼可能 |

補助金の申請代行を依頼できるおすすめの税理士事務所6選

補助金の申請代行を専門にサポートしてくれる税理士事務所が全国に増えています。

本章では、実績が豊富で信頼できる6つの税理士事務所を厳選してご紹介します。

| 会社名 | 画像 | 公式サイト | サービス詳細 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| FinTax株式会社 |  | 公式 | 詳細 | ・累計10億円以上の補助金獲得支援実績 ・採択率90%以上と高水準 ・オンライン完結型で全国対応 |

| SMC税理士法人 |  | 公式 | 詳細 | ・中小企業向けの各種補助金申請代行 ・綿密なヒアリングと事業計画書作成支援 ・多数の採択実績から得た知見 |

| スタンダード税理士法人 |  | 公式 | 詳細 | ・最新ITツールを駆使した効率的な業務 ・創業間もない企業やスタートアップ支援に特化 ・柔軟な料金体系 |

| 税理士法人アピロ |  | 公式 | 詳細 | ・関西を中心とした企業をサポート ・事業再構築補助金の支援実績が豊富 ・融資支援実績も豊富 |

| あすか税理士法人 |  | 公式 | 詳細 | ・認定経営革新等支援機関として豊富な実績 ・「ものづくり補助金」で高い採択率 ・ワンストップで依頼可能 |

FinTax株式会社

引用 : FinTax株式会社

- 累計10億円以上の補助金獲得支援実績

- 採択率は90%以上と非常に高水準

- オンライン完結型で全国対応

FinTax株式会社は、補助金申請支援に特化した税理士法人グループです。

認定経営革新等支援機関でもあり、これまでに累計10億円以上の補助金獲得支援実績を持ちます。

特に「事業再構築補助金」など大型補助金の申請代行を得意としており、採択率は90%以上と非常に高水準です。

オンライン完結型のサービスを提供しており、日本全国どこからでも相談・依頼が可能です。

必要情報を入力すれば最短3時間ほどで申請準備が完了するなどスピーディーな対応が魅力です。

費用は着手金10万円と成功報酬10%(採択された場合のみ)という成果報酬型で、採択に成功するまで報酬が発生しないため安心して依頼できます。

補助金申請のプロが審査基準を踏まえて事業計画書の作成をサポートしてくれるため、初めての申請でも安心です。

SMC税理士法人

引用 : SMC税理士法人

- 中小企業向けの補助金申請代行

- 綿密なヒアリングと事業計画書作成支援

- 豊富なノウハウで採択率向上

SMC税理士法人は中小企業向けの各種補助金申請代行や税務顧問を手掛ける会計事務所です。

経営革新等支援機関として豊富なノウハウを持ち、主に「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」の申請支援に対応しています。

綿密なヒアリングと事業計画書の作成支援に定評があり、これまでの多数の採択実績から得た知見を活かして採択率向上を図ってくれます。

自社の強みや将来性をアピールできる書類をプロが仕上げてくれるため、一人では難しい高品質な申請書が期待できます。

費用は着手金11万円+成功報酬10%(最低報酬額の設定あり)となっており、本格的なサポートを受けたい企業に適したサービスです。

スタンダード税理士法人

引用 : スタンダード税理士法人

- 若い世代の税理士が中心

- 最新のITツールを駆使

- 創業間もない企業やスタートアップ支援に特化

スタンダード税理士法人は、若い世代の税理士が中心となった新進気鋭の会計事務所です。

平均年齢約35歳と業界平均より格段に若く、最新のITツールを駆使した効率的なコミュニケーションと業務進行を強みとしています。

オンライン会議やチャットを活用し、申請書類の進捗状況を細やかに共有してもらえるので、リアルタイムで状況確認が可能です。

対応できる補助金の種類も幅広く、「IT導入補助金」や「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」など合計6種類に対応します。

創業間もない企業やスタートアップの支援に特化しており、初めて補助金の申請に挑戦する企業にも丁寧にサポートしてくれます。

費用は着手金5万円~、成功報酬4~15%と案件規模に応じた柔軟な料金体系です。

ITリテラシーが高い事務所ならではのスピーディーで密なサポートが受けられるでしょう。

税理士法人アピロ

引用 : 税理士法人アピロ

- 兵庫県を拠点に関西を中心とした企業をサポート

- 事業再構築補助金の支援実績が豊富

- 融資支援実績も月額9億円

税理士法人アピロは兵庫県を拠点に、関西を中心とした企業をサポートする税理士事務所です。

税務顧問や決算業務に加え、「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「事業承継補助金」など4種類の補助金申請代行に対応しています。

いずれの補助金も初回相談は無料で、正式依頼後に着手金5~10万円、採択後に成功報酬5~15%を支払う成果報酬型です。

特に事業再構築補助金の支援実績が豊富で、これまでに22件以上申請をサポートし採択率80%以上を達成しています。

融資支援実績も月額9億円に上るため、補助金獲得後の資金調達面でも頼りになるパートナーと言えるでしょう。

関西圏で経験豊富な専門家をお探しなら有力な選択肢です。

あすか税理士法人

引用 : あすか税理士法人

- 認定経営革新等支援機関として豊富な実績

- 「ものづくり補助金」で高い採択率

- ワンストップで依頼できる点が強み

あすか税理士法人は、認定経営革新等支援機関として豊富な実績を持つ会計事務所です。

製造業を中心にIT・サービス業など幅広い業種の補助金申請支援に対応しており、これまで多数の企業の採択成功をサポートしてきました。

特に「ものづくり補助金」で高い採択率を誇ります。

グループ内に行政書士法人や社会保険労務士法人を擁しているため、補助金だけでなく雇用関係の助成金申請や許認可手続きまでワンストップで依頼できる点が強みです。

複数の専門家が連携して事業計画の策定から申請書作成まで包括的にサポートしてくれるため、手続き全体を安心して任せられます。

費用は着手金14万円、成功報酬9%が目安で、成功しなければ報酬が発生しない成果報酬型のため安心です。

株式会社アクセルパートナーズ

引用 : 株式会社アクセルパートナーズ

- 「事業再構築補助金」で採択率80%超

- 圧倒的な実績

- 受給後の経営改善コンサルティングまで一括対応

株式会社アクセルパートナーズは、補助金や助成金・税制優遇策の活用支援を得意とする経営コンサルティング会社です。

経営革新等支援機関にも認定されており、大型補助金である「事業再構築補助金」の採択支援実績では採択率80%超(全国平均約45%)という非常に高い成果を挙げています。

実際に第1~11回事業再構築補助金で計302社の申請を代行し、そのうち242社が採択されるなど圧倒的な実績があります。

社内に多様な専門家チームと全国規模のネットワークを持ち、企業ヒアリングから事業計画策定、申請書類作成まで大人数でサポートしてくれます。

補助金申請だけでなく、受給後の経営改善コンサルティングや他の助成制度の提案まで一括対応できる総合力が強みです。

費用は着手金10万円、成功報酬10%程度が目安で、高い採択率と充実した支援体制を求める企業に適したサービスと言えるでしょう。

補助金の申請代行を税理士に依頼する5つのメリット

補助金申請を税理士に依頼すると、多くの利点があります。

ここでは、税理士に代行を頼むことによって得られる主なメリットを5つ解説します。

1|申請書作成の負担を減らし本業に集中できる

煩雑な書類作成から解放され経営に専念できる

2|過去の実績とノウハウを活用し採択率を高められる

専門家が評価ポイントを熟知し採択の可能性を高める

3|最新の補助金情報をもとに最適な制度を提案してもらえる

自社に合った補助金を見極め機会損失を防ぐ

4|受給後の会計処理や税務申告まで任せられる

採択後のフォローから税務処理まで一貫して相談可能

5|事業計画の精度を高め経営改善にもつながる

客観的な視点で事業を見直し成長戦略を練る機会になる

申請書作成の負担を減らし本業に集中できる

最大のメリットは、煩雑な申請書類の作成作業から解放され、その分本業に集中できることです。

補助金の申請には多数の提出書類と長文の事業計画書作成が必要で、経営者自ら対応すると膨大な時間と労力を消耗します。

税理士に依頼すれば、書類作成のプロが代行してくれるため、経営者は日々の営業や事業運営に専念できます。

過去の実績とノウハウを活用し採択率を高められる

経験豊富な税理士に依頼することで、補助金の採択率(採用される確率)を高められるのも大きなメリットです。

専門家は過去に数多くの申請支援を行っており、採択された事業計画書の特徴や評価ポイントを熟知しています。

自社だけで手探りで書類を作成すると、以下のようなリスクがあります。

- 重要なアピールポイントを見落とす

- 些細なミスで減点される

しかし、税理士のサポートがあればリスクを最小限にできます。

採択実績が豊富な税理士ほど「勝てる申請書」のツボを押さえており、一発での採択成功の可能性が高まるでしょう。

最新の補助金情報をもとに最適な制度を提案してもらえる

補助金制度は国や地方自治体から数多く公募されており、それぞれ対象者の要件や募集時期が異なります。

専門家に依頼すれば、最新の補助金情報に基づいて、自社に最適な制度を提案してもらえる点もメリットです。

補助金の公募要領には難解な専門用語が並び、自分で調べても「結局どの補助金がうちに合うのか分からない」と迷う経営者も多いでしょう。

税理士であれば日々アップデートされる補助金の情報を把握しているため、会社の状況や目的に合致した最適な補助金を見極めて教えてくれます。

受給後の会計処理や税務申告まで任せられる

補助金はもらって終わりではなく、その後の交付申請や実績報告など、事後手続きが待っています。

税理士に依頼すれば、採択後のフォローも含めて任せられるケースが多く、スムーズに補助金を受け取るところまで伴走してもらえます。

また、補助金を受給した後の会計処理や税務申告も税理士が対応できる点は大きな利点です。

補助金は収益として計上する必要がありますが、場合によっては圧縮記帳など税務上の処理も発生します。

税理士であれば、受給した補助金の適切な経理処理や税務上の対応まで一貫して相談できるため、安心して資金を活用できます。

事業計画の精度を高め経営改善にもつながる

補助金申請のために作成する事業計画書は、単に資金を得るための書類というだけでなく、自社のビジネスを見直す良い機会にもなります。

専門家から客観的な視点でアドバイスを受けることで、経営の核心部分に踏み込んだ検討が可能です。

出来上がった事業計画書は、補助金申請だけでなく銀行融資の相談や社内での戦略共有にも活用できます。

補助金の申請プロセス自体が、自社の経営を見つめ直し、経営改善や将来の成長戦略につながる貴重な機会となるでしょう。

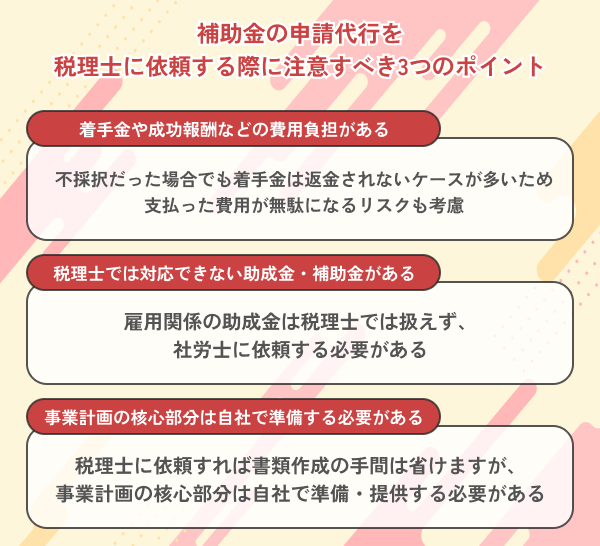

補助金の申請代行を税理士に依頼する際に注意すべき3つのポイント

税理士への申請代行依頼には多くのメリットがありますが、事前に注意しておきたい点も存在します。

ここでは、依頼する際に押さえておくべき重要なポイントを3つ解説します。

1|着手金や成功報酬などの費用負担がある

数万円から数十万円のコスト負担を見込む必要がある

2|税理士では対応できない助成金・補助金がある

雇用関係の助成金は社労士に依頼する必要がある

3|事業計画の核心部分は自社で準備する必要がある

完全に丸投げすると表面的な計画書になる恐れがある

着手金や成功報酬などの費用負担がある

一般的に報酬は着手金や成功報酬が設定されており、依頼内容や補助金額に応じて数万円から数十万円のコスト負担を見込む必要があります。

不採択だった場合でも着手金は返金されないケースが多いため、支払った費用が無駄になるリスクも考慮しなければなりません。

特に資金繰りに余裕がない中小企業にとって、先に代行費用が出ていくのは負担に感じるでしょう。

そのため、依頼前に見積もりを取り、以下の料金体系を十分確認することが大切です。

- 着手金の有無

- 成功報酬の割合

- 最低料金や追加費用の有無

費用対効果を見極め、自社の予算内で無理なく依頼できるか慎重に判断しましょう。

税理士では対応できない助成金・補助金がある

補助金申請代行を税理士に依頼できるのは主に経済産業省系の「補助金」ですが、なかには税理士では対応できない補助金・助成金も存在します。

そのため、雇用関係の助成金は税理士では扱えず、社労士に依頼する必要があります。

また、一部の補助金では行政書士等の他士業の専門領域に関わる許認可申請を伴う場合もあり、税理士だけでは手続きが難しいケースもあります。

依頼を検討する際は、狙っている補助金が税理士のサポート範囲内かどうかを確認し、必要に応じて社労士や行政書士と連携できる事務所を選びましょう。

事業計画の核心部分は自社で準備する必要がある

税理士に依頼すれば書類作成の手間は省けますが、事業計画の核心となる内容は自社で準備・提供する必要があります。

完全に丸投げすると、自社の強みやビジョンが反映されない表面的な計画書になる恐れがあります。

経営者自身が自社事業の方向性を明確にし、以下の必要な情報を税理士に提供することが大前提です。

- 事業概要

- 財務数値

- 市場データ

- 事業の強み・課題

税理士はそれを基にプロの観点でブラッシュアップしてくれますが、元の材料が無ければ質の高い申請書は作れません。

補助金の申請代行を依頼する税理士選びのポイント5つ

補助金申請代行を成功させるには、依頼先となる税理士選びが重要です。

以下に、信頼できる税理士事務所を選ぶ際に注目すべきポイントを5つご紹介します。

1|認定経営革新等支援機関に登録されているか

中小企業支援の専門知識と実務経験を持つ国から認定

2|過去の採択実績や得意とする補助金分野を確認する

専門家の腕前を測る大きな指標となる

3|交付申請や実績報告まで一貫対応できるか

一連の流れを最後まで一貫してサポートできるかが重要

4|報酬体系や再申請対応など契約条件を事前に確認する

報酬体系や対応範囲の詳細をしっかり確認しておく

5|他士業との連携体制があるかどうか

他の専門家との連携体制を持っているかもチェック

認定経営革新等支援機関に登録されているか

認定支援機関とは、中小企業支援の専門知識と実務経験を持ち国から認定を受けた機関のことです。

認定支援機関の税理士であれば、国の研修を修了し行政手続きにも精通しているため、補助金申請の信頼性が高いと言えます。

また、一部の補助金(例:事業再構築補助金など)では認定支援機関の関与が申請条件となっているケースもあります。

認定支援機関に登録されている税理士事務所であれば、不正リスクも低く公募要件も満たしやすいため、公式サイトや中小企業庁のリストで登録の有無を確認しましょう。

過去の採択実績や得意とする補助金分野を確認する

税理士が持つ過去の採択実績を確認しましょう。

- どれくらいの件数の補助金申請をサポートしたか

- 何件採択されたか

- 採択割合はどれくらいか

事務所ごとに得意分野があるため、自社が狙う補助金の種類に強いかどうかも重要です。

自社の業種や申請したい補助金に合致する実績を持つ税理士を選ぶことで、より的確なサポートが期待できるでしょう。

交付申請や実績報告まで一貫対応できるか

補助金申請には、申請書の提出後も交付申請(採択決定後に補助金交付の手続きを行う)や実績報告(事業完了後に実績を報告する)などのプロセスがあります。

依頼する税理士が、こうした一連の流れを最後まで一貫してサポートできるかも重要なポイントです。

初回の申請書作成代行だけでなく、採択後の交付申請書類の作成や、補助事業実施後の報告書作成まで対応してもらえる事務所であれば、受給まで安心して任せられます。

一方、交付申請や実績報告は別途有料だったり対応外だったりするケースもあるため、契約前に範囲を確認しておきましょう。

特に初めて補助金を利用する場合、採択後の手続きも複雑なため、最後まで伴走してくれる専門家を選ぶことで手続き漏れやミスを防げます。

報酬体系や再申請対応など契約条件を事前に確認する

契約前に報酬体系や対応範囲の詳細をしっかり確認しておくことも不可欠です。特に、以下の点は明確にしておきましょう。

- 着手金と成功報酬の金額や支払い条件

- 不採択だった場合の再申請への対応

- 交付申請・実績報告の代行が契約範囲に含まれるか

- 申請書の修正回数に制限がないか

- 他士業への取次ぎ費用が発生しないか

契約書や提案書をよく読み、疑問点は事前に問い合わせて、後から「聞いていなかった」というトラブルを防ぐことが大切です。

他士業との連携体制があるかどうか

最後に、その税理士事務所が他の専門家(士業)との連携体制を持っているかもチェックしましょう。

補助金の申請には場合によって、税理士以外の知見や資格が必要になることがあります(例:許認可や契約関連で行政書士の助言が必要、雇用助成金で社労士が必要等)。

税理士事務所がグループ内に行政書士や社労士、弁護士などを擁していたり、信頼できる他士業ネットワークと提携していたりすれば、ワンストップで幅広い支援を受けることができます。

他士業との連携体制が整っている事務所なら、自社で別途専門家を探す手間も省け、複合的な課題にも一括対応してもらえるでしょう。

特に補助金だけでなく助成金の利用も検討している場合や、契約書の作成・許認可取得など周辺業務が発生しそうな場合には、こうした連携力のある事務所を選ぶと安心です。

補助金の申請代行を税理士に依頼した場合の費用相場

では、実際に税理士へ補助金申請代行を依頼する場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。

ここでは、一般的な料金体系とその相場感について3つのポイントに分けて説明します。

1|着手金5万円〜20万円+成功報酬5%〜15%が一般的な金額目安

依頼時に支払う固定費用で補助金の種類や申請規模で変動

2|完全成功報酬型は補助金額の10%〜20%が相場、採択時のみ費用が発生

依頼側の金銭的リスクを抑えられるメリットがある

3|顧問契約に含まれるケースは追加5万円〜10万円程度、スポット依頼は着手金+成功報酬で割高になりやすい

依頼形態によっても変わり普段から財務状況を把握している

着手金5万円〜20万円+成功報酬5%〜15%が一般的な金額目安

税理士への補助金申請代行費用は、着手金+成功報酬という形が一般的です。

- 着手金:5万円〜20万円

- 報酬:補助金受給額の5%〜15%前後

1000万円の補助金に採択された場合、成功報酬は約50万〜150万円となり、着手金と合わせて総額で数十万〜百数十万円の費用感です。

着手金は依頼時に支払う固定費用で、補助金の種類や申請規模、事業計画書作成の難易度によって金額が変動します。

一方の成功報酬は採択された場合にのみ発生し、受給額に比例して増減します。

多くの事務所がこの範囲内の料金設定となっており、まずはこの目安を参考に予算を立てると良いでしょう。

完全成功報酬型は補助金額の10%〜20%が相場、採択時のみ費用が発生

事務所によっては、完全成功報酬型(着手金0円)の料金体系を採用している場合もあります。

この場合、申請時には費用を支払わず、補助金が採択された際にのみ報酬を支払います。

補助金受給額の10%〜20%

→採択額500万円の場合、報酬が50万〜100万円

完全成功報酬型の相場は、補助金受給額の10%〜20%程度と、通常の成功報酬よりやや高めに設定されるのが一般的です。

不採択なら一切費用が発生しないため、依頼側の金銭的リスクを抑えられるメリットがあります。

ただし、成功報酬率が高いため、採択された場合は通常プランより支払額が大きくなる点に留意しましょう。

顧問契約に含まれるケースは追加5万円〜10万円程度、スポット依頼は着手金+成功報酬で割高になりやすい

補助金申請代行の費用は、依頼形態によっても変わります。

- 顧問契約:追加5万〜10万円程度のオプション料金で対応

- スポット依頼:着手金+成功報酬

スポット依頼では、事務所側も新規のヒアリングや資料準備に手間がかかるため、その分コストが上乗せされるイメージです。

もし既に顧問税理士がいる場合は、一度その税理士に補助金対応が可能か相談してみる価値があります。

逆に顧問契約が無い場合でも、補助金申請を機に顧問契約を結ぶことでトータル費用を抑えられることもあるため、柔軟に検討してみましょう。

補助金の申請代行を税理士に依頼した場合のステップ

実際に税理士へ補助金申請代行を依頼すると、どのような流れで進むのでしょうか。

一般的な依頼から受給までのステップを5つに分けて説明します。

1|無料相談で補助対象かどうかを診断する

現在の事業内容や資金計画の概要をヒアリングされる

2|事業内容や資金計画のヒアリングを行う

正式に依頼契約を結んだら詳細なヒアリングの段階に入る

3|専門家と事業計画書を作成し採点基準を満たす

税理士と協力して事業計画書(申請書)を作成する

4|GビズIDを取得しjGrantsで電子申請を行う

完成した申請書類一式は現在主流となっている電子申請

5|採択後は交付申請・実績報告・税務処理まで伴走してもらえる

無事に採択の通知が届いた後も税理士が引き続き伴走支援

無料相談で補助対象かどうかを診断する

まずは多くの税理士事務所で無料相談が提供されています。

問い合わせをすると、電話や対面、オンライン面談等で現在の事業内容や資金計画の概要をヒアリングされます。

自社が補助金の対象になり得ると判断されれば、具体的な申請手続きの流れや費用の説明へと進みます。

反対に、事業内容が募集要件に合致しない場合は、無理に進めず別の補助金の提案や今後の改善点を教えてくれるケースもあります。

無料相談を通じて、まずは自社がどの補助金にチャレンジできるかを明確にするステップです。

事業内容や資金計画のヒアリングを行う

正式に依頼契約を結んだら、詳細なヒアリングの段階に入ります。

税理士が経営者や担当者から以下をヒアリングします。

- 事業の内容

- 今回実施したい投資

- 取り組みの詳細

- 補助金の使い道

- 期待される効果など

ヒアリングを通じて、専門家は自社の強みや課題、プロジェクトの意図を深く理解し、採択につながるアピールポイントを探ります。

経営者側も自社の想いをしっかり伝え、質問に丁寧に答えることで、次の事業計画書作成ステップがスムーズに進みます。

専門家と事業計画書を作成し採点基準を満たす

税理士と協力して事業計画書(申請書)を作成します。

ヒアリングで得た情報をもとに税理士側でドラフトを作成し、経営者が内容を確認・フィードバックしながら数回のブラッシュアップを経て完成させる流れです。

例えば、補助金ごとに求められる以下のような加点ポイントを盛り込み、自社の強みを最大限アピールできる文章に仕上げます。

- 革新性

- 収益性

- 社会的意義

また、申請様式への記入や必要書類(見積書や会社資料等)の準備もこの段階で進めます。

プロの視点で客観的かつ論理的に整理された事業計画書が完成すれば、採択にぐっと近づくでしょう。

GビズIDを取得しjGrantsで電子申請を行う

完成した申請書類一式は、現在主流となっている電子申請システム「jGrants」を通じて提出します。

そのために必要となるのがGビズIDです。

GビズIDとは政府が提供する法人向け認証IDで、取得には事前登録(オンライン申請と郵送による確認作業)が必要です。

税理士に依頼した場合、GビズIDをまだ持っていなければ、取得方法を教えてもらえるため安心してください。。

採択後は交付申請・実績報告・税務処理まで伴走してもらえる

無事に採択の通知が届いた後も、税理士が引き続き伴走支援してくれます。

補助金交付のための交付申請(交付請求書類の提出)を税理士のサポートのもとで行います。

次に、補助事業を実施し、使った経費の領収書や成果物などを整理・保管しておきます。

採択後の税務処理まで、一連の流れを専門家に伴走してもらえるので、最後まで安心して補助金活用に専念できます。

補助金 申請代行 税理士に関するよくある質問

最後に、補助金の申請代行を税理士に依頼する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

疑問や不安に思いやすいポイントをQ&A形式で確認しておきましょう。

1|補助金や助成金の申請代行を税理士に依頼すると違法になることはありますか?

基本的には違法ではなく法的に問題ありません

2|補助金を税理士に依頼する場合の手数料はいくらかかりますか?

着手金と成功報酬を合わせて数十万円程度かかる

3|補助金申請代行を無資格で行うことは違法ですか?

有償で無資格者が行えば違法となる可能性がある

4|補助金申請代行は個人事業主でも利用できますか?

個人事業主の方でも利用でき法人だけでなく対象となる

5|助成金の申請は社労士以外が代行すると違法ですか?

原則として違法となり社労士法違反となるため

6|補助金申請を行政書士が代行するのは行政書士法違反になりますか?

行政書士が補助金申請を代行しても行政書士法違反ではない

7|補助金の申請は税理士と社労士のどちらに依頼すべきですか?

申請したい制度の種類によって適切な専門家が異なる

8|補助金申請代行を行うために必要な資格はありますか?

特別な専用資格はなく関連する専門資格がある方が望ましい

補助金や助成金の申請代行を税理士に依頼すると違法になることはありますか?

基本的には違法ではありません。

税理士は企業の財務や経営支援のプロフェッショナルであり、補助金の申請サポートを提供することは法的に問題ありません。

実際、多くの税理士事務所が正当に補助金・助成金の申請代行サービスを行っています。

ただし、助成金の種類によっては特定の資格者しか代行できないケースがあります。

そういった場合を除き、税理士に補助金申請を依頼すること自体は違法行為ではなく、安心して相談して大丈夫です。

補助金を税理士に依頼する場合の手数料はいくらかかりますか?

一般的には、着手金と成功報酬を合わせて数十万円程度かかるケースが多いです。

相場としては着手金が5万〜20万円、成功報酬が補助金額の5〜15%程度と言われています。

ただし、事務所によって料金体系は異なり、完全成功報酬型(採択時に補助金額の10〜20%を支払う、着手金なし)を採用しているところもあります。

最終的な費用は依頼する税理士事務所と補助金の種類・規模によって変わります。

そのため、正式に依頼する前に見積もりをもらって確認することをおすすめします。

補助金申請代行を無資格で行うことは違法ですか?

有償で無資格者が行えば、違法となる可能性があります。

補助金の申請書類の作成代行は、行政書士や税理士などの有資格者の業務範囲と解釈されます。

そのため、資格を持たない者が報酬を得て代行すると、法律違反に問われるリスクがあるでしょう。

実際、行政書士法では無資格者が官公署に提出する書類の作成を業として行うことを禁じています。

したがって、補助金申請代行を依頼する際は、税理士や行政書士など適切な資格を持つ専門家に依頼することが重要です。

補助金申請代行は個人事業主でも利用できますか?

個人事業主の方でも利用できます。

補助金は法人だけでなく個人事業主も対象となる制度が多数ありますし、税理士も個人事業主の申請代行を数多く手掛けています。

実際、小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金など、個人事業主が申請可能な補助金は多く存在します。

個人事業主だからといって申請代行サービスが受けられないということはなく、条件さえ満たせば問題なく依頼可能です。

もし顧問税理士がいれば相談してみるか、いなければ個人事業主の支援実績がある税理士事務所を選ぶと良いでしょう。

助成金の申請は社労士以外が代行すると違法ですか?

社労士以外による助成金の申請代行は、原則として違法となります。

雇用調整助成金やキャリアアップ助成金などの労働関係の助成金については、社会保険労務士(社労士)以外の者が有償で申請手続きを代行すると社労士法違反となるためです。

社労士法では、他人の依頼を受けて労働・社会保険に関する書類作成や申請手続きを業として行うことを社労士の独占業務と定めています。

したがって、税理士や行政書士であっても、報酬を得てこれら助成金の申請代理を行うことは法律で禁じられています。

補助金申請を行政書士が代行するのは行政書士法違反になりますか?

行政書士が補助金申請を代行しても行政書士法違反にはなりません。

行政書士は官公署に提出する書類の作成・手続きを業務範囲として認められており、補助金の申請書類作成代行もその一つとして行うことができます。

実際、多くの行政書士が事業計画書の作成支援や申請手続き代行サービスを提供しています。

ただし、行政書士であっても補助金の制度内容や採択のポイントを熟知している必要がありますので、行政書士に依頼する際は補助金支援の実績があるか確認すると良いでしょう。

補助金の申請は税理士と社労士のどちらに依頼すべきですか?

申請したい制度の種類によって適切な専門家が異なります。

設備投資や事業拡大に関する補助金であれば、財務知識に強く認定支援機関でもある税理士に依頼するのが一般的です。

一方、雇用関連の助成金(従業員の雇用維持や教育訓練など)は社会保険労務士(社労士)に依頼する必要があります。

税理士と社労士では専門分野が異なるため、申請したい制度がどちらの管轄かで選びましょう。

補助金と従業員支援の助成金の両方を検討している場合、それぞれに適した専門家に依頼するか、両方の連携体制がある事務所を選ぶとスムーズです。

補助金申請代行を行うために必要な資格はありますか?

特別な専用資格はありませんが、関連する専門資格がある方が望ましいです。

補助金申請代行そのものに対する国家資格は存在しません。

しかし、実際にサービスを提供しているのは、何らかの専門資格を持つ人がほとんどです。

- 税理士

- 行政書士

- 中小企業診断士など

これらの資格者であれば法律上問題なく代理業務ができますし、財務や事業計画策定の知識も豊富だからです。

特に税理士や中小企業診断士の場合は経営革新等支援機関として認定されていることも多く、補助金制度への理解や実績が期待できます。

逆に、無資格の業者が補助金代行を謳っている場合は、法的リスクや知識不足の懸念があるため注意が必要です。

まとめ

補助金の申請代行を税理士に依頼することについて、その利点や注意点を総合的に解説してきました。

経験豊富な税理士に任せれば、採択率の向上と業務負担の軽減を同時に実現でき、本業に専念しながら資金調達の成功を目指すことができます。

補助金は上手に活用すれば事業の飛躍に繋がる貴重な資金です。

専門家と二人三脚で挑戦し、競合に差をつける一手としてぜひ前向きに検討してみてください。

専門家のサポートを得て、補助金というチャンスを最大限に活用し、事業成長の一助としていただければ幸いです。