令和7年度の業務改善助成金は、賃上げと生産性向上の両立を支援する制度です。

本記事では、支給金額や対象者要件、申請の流れ、不採択を防ぐポイントまでを網羅的に解説します。

業務改善助成金の概要

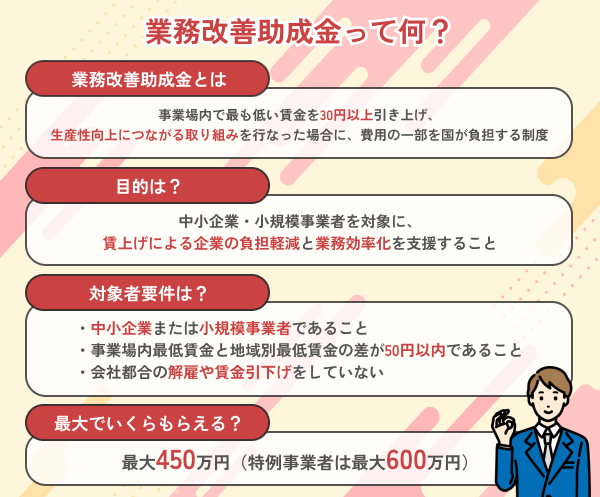

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、同時に生産性向上に繋がる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を国(厚生労働省)が助成する制度です。

業務改善助成金の目的

賃上げによる企業の人件費負担を軽減しつつ、業務効率化を促進し、企業の生産性向上を支援することを目的としています

業務改善助成金の支給額と助成率

令和7年度は、助成額の上限が最大600万円(特例事業者)まで拡充され、賃金水準に応じた助成率は経費の75%または80%と高く設定されています。

業務改善助成金の対象経費

生産性向上に繋がる機械装置の購入費、ITツールの導入費、研修費、コンサルティング費用などが対象です6。特例事業者であれば、パソコンや車両の購入費も認められる場合があります。

業務改善助成金の対象経費

生産性向上に繋がる機械装置の購入費、ITツールの導入費、研修費、コンサルティング費用などが対象です6。特例事業者であれば、パソコンや車両の購入費も認められる場合があります。

業務改善助成金とは?

業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資や研修等を行った場合に、その費用の一部を国(厚生労働省)が助成する制度です。

中小企業・小規模事業者を対象に、賃上げによる企業の負担を軽減しつつ業務効率化を支援することを目的としています。

令和7年度(2025年度)では助成額の上限が最大600万円まで拡充され、助成率も賃金額に応じて3/4または4/5と高く設定されているのが特徴です。

賃上げと設備投資を同時に実施できるこの助成金を活用し、自社の成長につなげる企業が増えています。

【令和7年度】業務改善助成金の支給金額

支給金額の決まり方や上限、助成率の仕組みを、賃上げ幅や人数ごとの違いを交えてご紹介します。

賃上げ額によって選べる申請コースごとの支給金額上限

業務改善助成金は賃上げ幅に応じて「30円コース」「45円コース」「60円コース」「90円コース」の4区分があります。

大きく賃金を引き上げるほど、助成金の上限額も高く設定されており、たとえば30円コースでは上限額が30万円~130万円、90円コースでは最大450万円(特例事業者は600万円)です。

実際の支給上限額は賃上げ人数や企業規模で異なりますが、基本的には賃上げ幅に比例して上がる仕組みとなっています。

自社の人件費見通しや収益状況を踏まえ、無理のない範囲で適切なコースを選択することが重要です。

従業員数が多いほど支給額は増える

助成金の上限額は、賃上げ対象となる従業員の人数によっても変動します。

1人のみを対象とした場合と比べ、複数の従業員を同時に賃上げする計画の方が、より高い上限額が設定されます。

たとえば30円コースでは、対象者が1人なら上限額は30~60万円、4~6人なら70~100万円、7人以上なら最大100~130万円まで拡大します。

これは賃上げの波及効果が大きいほど支援を手厚くする設計であり、自社の体制を見直し、可能な限り多くの従業員を賃上げ対象に含めることで、より多くの助成を受けられるメリットがあります。

特例事業者なら最大600万円まで受給可能

一定の条件を満たす特例事業者に該当すると、助成金の上限額区分に「10人以上」が追加され、最大600万円まで受給可能になります。

特例事業者の要件は2つあり、申請事業場の最低賃金が1,000円未満であること、直近3か月のうち任意の1か月の利益率が前年同月比で3%以上低下していることです。

特例に該当すれば、より多くの助成が受けられるだけでなく、通常は対象外となるパソコンや車両の購入費も助成対象に含めることが可能になります。

※参考:厚生労働省

条件に該当するかどうかを事前に確認し、活用を検討しましょう。

支給金額決定に関わる助成率の仕組み

支給額を算出する際には、まず賃上げ前の事業場内最低賃金に応じて助成率(経費に対する補助割合)が決まります。

令和7年度では、賃金が1,000円未満の事業場は助成率4/5(80%)、1,000円以上だと3/4(75%)と定められています。

※参考:アイビー社労士法人

実際の支給額は、助成対象となる設備投資等の費用にこの助成率を掛けた金額と、前述のコースごとの上限額を比べ、いずれか低い方となります。

【令和7年度】業務改善助成金の制度を活用する6つのメリット

制度を活用することで得られる企業側の具体的なメリットを6つに分けてわかりやすく解説します。

人件費負担を抑えながら賃上げができる

業務改善助成金の最大の目的は、賃上げ時の企業負担を軽減することにあります。助成金を活用すれば、賃上げによる人件費増加分を生産性向上で補うことが可能です。

例えば、古い設備を効率の良いものに更新して業務効率を上げれば、人件費の伸びをカバーしつつ従業員の給与を引き上げられます。

政府が設備投資費の大部分を補助してくれるため、企業は負担を抑えたまま賃上げを実現できます。

最低賃金の上昇に頭を悩ませている中小企業にとって、賃金アップとコスト削減を両立できる「お得な」制度といえるでしょう。

省力化・効率化による生産性向上を後押し

本助成金は生産性向上につながる取組みをセットで支援する点が大きな特徴です。

単に賃金を上げるだけでなく、業務の省力化・効率化につながる設備導入やITツール活用、研修実施なども併せて行うことで、職場全体の生産性向上を後押しします。

例えば、POSレジや自動釣銭機の導入で会計業務を効率化したり、製造ラインに省力化機械を導入して作業時間を短縮するといった取り組みが可能です。

これらの投資に助成が出るため、企業は積極的に業務改革に踏み切りやすくなり、結果として利益率の改善や競争力強化が期待できます。

従業員満足度が向上し、離職防止にもつながる

賃上げと職場環境の改善は、従業員の満足度向上に直結します。

業務改善助成金を活用して従業員の給与水準を引き上げれば、社員の生活安定やモチベーションアップにつながり、人材の定着率が高まります。

また、新しい機械やITツールの導入によって「仕事がしやすくなった」「負担が減った」と従業員が感じれば、職場への愛着も増すでしょう。

給与アップと業務環境の改善という両面からアプローチできるため、離職防止効果はもちろん、口コミや評判を通じた求職者へのアピールにもなります。従業員満足度の向上は企業の長期的発展に寄与する重要な要素です。

助成率が高く、キャッシュフローへの影響が少ない

本助成金は補助率(助成率)が非常に高いことが魅力です。

他の多くの補助金制度が1/2程度の補助率である中、業務改善助成金では経費の75~80%が助成されるため、企業負担は実質2~3割で済みます。

助成金は一旦立替払いする必要があるものの、後日大半が戻ってくるのでキャッシュフローへの影響を最小限に抑えられます。

資金繰りに余裕がない中小企業でも、高い助成率のおかげで無理なく必要な投資ができるというメリットがあります。

賃上げと設備更新を同時に実現しやすい

本制度を使えば、賃上げと設備更新を同時に進めることが容易になります。通常、賃金アップと新設備導入を同時期に行うのは資金面で負担が大きいですが、業務改善助成金ならその両方をまとめて支援してもらえます。

老朽化した機械の更新や最新ソフトウェアの導入といった投資をしながら従業員の給与も上げられるため、職場の労働環境改善と待遇改善を一挙に達成できます。

賃上げは企業にとって避けられない課題ですが、本助成金を活用すれば設備投資による生産性向上でコスト増を吸収し、結果的に「攻めの賃上げ」が可能になります。

賃金と設備の両輪を同時に強化することで、企業の成長サイクルを加速させることができるでしょう。

対外的な信用力向上や採用広報にも活用可能

業務改善助成金を活用し賃上げや職場改善に取り組むことは、社外への信用力アピールにもつながります。

国の助成金を受けて生産性向上に努めている事実は、取引先や金融機関から見ても経営改善意欲の高い企業として評価されるポイントです。

また、「従業員の賃金をしっかり上げ、働きやすい環境づくりに投資しています」といった実績は、採用活動でのPR材料にもなります。

求人広告や会社説明会で本助成金の活用事例を紹介すれば、求職者に対し「社員思いで成長志向の会社」という印象を与えることができ、優秀な人材の応募を呼び込む効果が期待できます。

【令和7年度】業務改善助成金の対象者要件

申請対象となる企業や申請時に満たすべき条件など、制度の適格要件について詳しく解説します。

中小企業または小規模事業者であること

申請できるのは、法律で定義された中小企業・小規模事業者に該当する企業のみです。

業種ごとに資本金や従業員数の基準がありますが、例えば製造業であれば資本金3億円以下または従業員300人以下、サービス業では資本金5,000万円以下または従業員100人以下などの要件があります。

※参考:熊本労働局

また、たとえ規模基準を満たしていても大企業と密接な関係を有する企業(発行株式の過半数を大企業が所有する子会社等)は対象外です。

要するに、独立した中小・零細企業が対象であり、大企業の支援を受けていない事業者であることが求められます。

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内であること

賃上げ支援の趣旨から、現在の賃金水準が地域の最低賃金に近い企業が対象となります。具体的には、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)が地域別最低賃金+50円以内であることが条件です。

※参考:厚生労働省

例えば地域別最低賃金が1,000円の地域では、事業場内最低賃金が1,050円以下である必要があります。差額が50円を超えて高い場合、既に賃金水準に余裕があるとみなされ助成金の対象にはなりません。

なお、地域別最低賃金は毎年改定されるため、自社の所在地の最新額を確認し、要件に適合しているか申請前にチェックしましょう。

会社都合の解雇や賃金引下げをしていない

過去または申請時において、会社都合の解雇(整理解雇など)や賃金の引下げを行っている事業者は助成金の対象外となります。

従業員の雇用や処遇を悪化させるような行為がある場合、賃上げ支援の趣旨に反するため不支給となる可能性が高いです。

特に助成金受給後の一定期間も、解雇や賃下げを行うと助成金の返還を求められる場合があります。したがって、申請前だけでなく受給後もしばらくは安易に人員整理や給与カットをしないよう注意が必要です。

要件としては他にも暴力団関係者でないこと等の一般的事項も含まれますが、重要なのは従業員の雇用を守り、賃下げなど不利益変更をしていない健全な企業であることが求められます。

【令和7年度】業務改善助成金で認められる対象経費

助成対象となる設備・経費の範囲や、特例事業者における例外措置などを解説します。

助成対象となる費用の種類(機械装置、ITツール、研修費、コンサル費用など)

助成の対象となるのは、「生産性向上・労働能率の増進」につながる設備投資等の費用です。

工場や店舗の機械装置の購入費、業務システムやソフトウェア等のITツール導入費、社内外の専門講師による人材育成・教育訓練の費用、経営改善のためのコンサルティング費用、業務委託費などが含まれます。

業務の効率化や省力化に直結する様々な経費が広く対象となり、「在庫・顧客管理システムの導入」「専門家による業務フロー改善指導」など、その会社の課題に合わせた柔軟な使い方が可能です。

ただし最低限、助成対象経費の合計が10万円以上である必要があります。

※参考:厚生労働省 Q&A

パソコン・車両購入などは特例事業者のみ対象となる

パソコンやタブレット、スマートフォンの購入費、および乗用車・貨物車など車両の購入費は、原則として業務改善助成金の対象外とされています。

汎用性が高く通常業務にも使われる機器のため、単なる備品購入と見なされるケースが多いためです。

しかし、令和7年度より設けられた特例事業者(物価高騰等要件を満たす事業者)に該当する場合は、これらPCや車両の新規導入も助成対象経費として認められる可能性があります。

例えば、特例事業者であれば業務用パソコンやタブレット端末の購入費、定員7人以上または車両本体価格200万円以下の事業用自動車の購入費などが助成対象に含められます。

日常の消耗品費、単なる修繕費、中古車などは原則対象外

助成対象にならない費用も明確に定められています。通常の事業活動に伴う経費(例:事務用品などの消耗品費、電話代やインターネット代等の通信費、汎用的な事務機器の購入費など)は助成対象外です。

また、単に光熱費削減を目的としたLED照明への交換や、壊れた設備を直すだけの修繕費用など、単なる経費節減・維持目的の支出も認められません。

従業員の快適性向上が主目的の空調設備更新やトイレ改装費等も対象外とされています。さらに、中古品の購入費も基本的には助成対象になりません。

例えば中古車両の購入は助成の趣旨に合わず、特例事業者でパワーゲート付き中古トラックが認められた事例もありますが、基本は新品導入が原則です。

業務改善助成金の申請方法、申請準備から受給・報告までの流れ

申請から受給までの流れをステップごとに整理し、必要な書類や注意点を具体的に解説します。

申請前に賃金引上げと設備導入の計画を立てる

まずは、どの従業員の時給を何円引き上げるか、どの設備を導入するかを具体的に決め、助成対象となる賃金引上げ計画と業務改善(設備導入)計画を立てましょう。

同時に、事事場内最低賃金が地域別最低賃金+50円以内であるかなど、要件を満たしているかを確認します。設備については見積書を取り寄せ、導入時期や支払日もスケジュール化しましょう。

就業規則や給与規程にも新賃金額を反映させ、社内での合意形成と書類準備を進めること重要です。

必要書類を準備して交付申請を行う

計画が固まったら、管轄の労働局に対し交付申請を行います。

申請時には、交付申請書・事業実施計画書をはじめ、賃金台帳(直近3か月分)、設備の見積書、登記簿謄本などの添付が必要です。

賃金引上げ対象者の氏名や引上げ後の時給、導入設備の詳細などを明記する必要があります。不備があると受付されず差し戻される可能性もあるため、様式や記載内容のチェックは厳重に行いましょう。

令和7年度は2期制となっており、早めの申請が有利です。

賃金を引き上げ、設備・研修を実施して証拠を残す

交付決定通知を受け取った後に、計画通り賃金の引上げや設備の導入、研修の実施を行います。注意すべきは、交付決定前に着手してしまうと、その支出は助成対象外となることです。

※参考:厚生労働省 Q&A

実施後は、納品書や請求書、振込記録、研修実施記録、賃金台帳などをきちんと保存しておきましょう。写真などの証拠資料も忘れずに用意してください。

こうした記録が、実績報告書の根拠資料として必要になります。不備があると助成金が減額されたり、不支給となるリスクもあります。

完了後に実績報告書を提出し、助成金の支給を受ける

事業の実施が完了したら、速やかに労働局へ事業実績報告書を提出します。

報告書には、引上げ後6か月分の賃金台帳、導入設備の納品書や支払記録、就業規則の改定内容などを添付します。

労働局による審査を経て支給額が確定し、その後支給申請を行うことで、助成金が企業口座に振り込まれます。

予定と実績の内容に大きな差異があると減額または不支給となる可能性があるため、実施内容が計画に沿っているかを事前に十分確認してから報告を行いましょう。

受給後も状況報告を提出し、不支給リスクを防ぐ

助成金の支給を受けたあとも、賃金引上げの継続状況などを確認するため、約6か月後に状況報告書の提出が必要です。

報告書では、引き上げた賃金が継続されているか、雇用維持が図られているかが審査されます。この期間に解雇や賃金引下げがあると、助成金の返還や今後の申請制限が発生することもあります。

必要資料(賃金台帳、雇用契約書等)はあらかじめ整えておき、期限までに確実に報告することが、制度を活用し続けるうえで重要です。

業務改善助成金で不採択を防ぐための8つのポイント

申請時に注意すべきポイントやよくある不備を解説。不採択を防ぐための対策をまとめています。

交付決定前に着手していないか確認

交付決定前に事業へ着手すると、助成対象外となるため注意が必要です。発注・契約・支払・納品・使用開始など、すべての行為は交付決定通知を受けた後でなければなりません。

※参考:厚生労働省 Q&A

申請前に設備を購入したり賃金を改定してしまうと、申請が不採択になる、あるいは経費が除外されるリスクがあります。

スケジュールは余裕を持ち、交付決定通知書を受け取るまでは着手しないよう、社内の関係者とも情報共有しておくことが重要です。

賃金アップは段階的でなく一括か

助成金の対象となる賃金引上げは、段階的に分けて行う方法は認められていません。たとえば10円ずつ3回に分けて引き上げるのではなく、30円以上を一括で引き上げる必要があります。

さらに、地域別最低賃金が改定される直前の時期を狙って引き上げるケースでは、改定日以降に実施すると「引上げの実質性」が問われるため注意が必要です。

就業規則の変更とあわせて、賃上げ時期と金額の整合性を明確にしておきましょう。

計画額と実額にズレがないか注意

申請時の計画内容と、実施後の実績にズレがあると減額や不支給の対象となります。

賃上げ額が予定より少なかったり、設備費が過大・過小であったりすると、助成金が全額支給されない可能性があります。

金額や実施内容の相違があれば、事前に労働局へ計画変更届を提出することで調整可能です。

変更なしに実施し報告した場合、書類不備や齟齬として扱われることがありますので、見積書や実施証拠と整合性の取れた内容で管理・実行することが求められます。

就業規則と支払い金額に齟齬がないか

助成対象となる賃金引上げは、就業規則や賃金規程にも正しく反映されていなければなりません。

たとえ実際に支払っていても、書面上の金額が旧賃金のままでは審査で不備とされる恐れがあります。

就業規則には改定日・新賃金を明記し、労基署への届出も完了している必要があります。

また、賃金台帳・給与明細・雇用契約書・就業規則の間で整合性が取れていないと、助成金の支給が保留または不支給になることもあるため、事前の点検と修正が重要です。

対象外経費が含まれていないか

助成対象外の経費を申請書に含めると、不支給や減額の原因になります。

事務用品・消耗品・汎用PC・通信費・空調設備・トイレ工事などは原則対象外です。また、業務改善に直接関係しない修繕費や中古機材も基本は認められません。

該当経費がある場合は、事前に労働局へ確認するか、計画から除外するのが安全です。

内容に不安があれば、専門家の助言を得て、助成要件に合致した設備や支出に絞った申請を行いましょう。

解雇・賃下げ等のリスク行動を避ける

助成金の交付前後に会社都合の解雇や賃金引下げを行うと、不支給や返還のリスクが発生します。

とくに受給後6か月間は、賃金水準を維持し、人員整理を避けることが求められます。

過去の解雇履歴や減給措置も審査対象になることがあるため、支給を受ける年度は雇用の安定を優先しましょう。

制度の趣旨は「継続的な処遇改善」にあるため、労務管理面のリスク回避が重要となります。

書類不備・記載ミスがないかWチェック

記入漏れや添付忘れは、助成金審査で最も多い不採択要因です。

交付申請書・実績報告書・支給申請書それぞれにおいて、数字の誤記や押印漏れ、添付資料不足がないか複数人でダブルチェックを行いましょう。

見積書・請求書・納品書などの金額や品名が一致していない場合、整合性が取れていないと判断されることもあります。

最新版の申請様式を使っているか、記入欄に空白がないかも併せて確認し、書類の完成度を高めて提出しましょう。

締切日と1事業場1回制限の順守

申請書は期限厳守です。1年度1事業場1回までの制限があるため、提出ミスや遅れは取り返しがつきません。

書類の不備で差し戻された場合も、修正の時間を見越して早めに準備することが重要です。

また、地域別最低賃金改定日の前日が締切となるため、改定時期も事前に調べておきましょう。予算上限に達すると早期終了する可能性もあるため、1期目の申請が安全です。

計画・実施・申請のすべてをスケジュールに組み込み、遅れのないように進めましょう。

業務改善助成金に関するよくある質問

業務改善助成金でパソコンの購入費用は助成対象になりますか?

原則として、パソコン・タブレット・スマートフォンなどの汎用機器は助成対象外です。

ただし、特例事業者に該当する場合には例外的に認められることがあります。

特例事業者とは「事業場内最低賃金が1,000円未満」かつ「利益率が前年同月比で3%以上低下」した事業場です。

該当する場合、業務用PCなどの購入が対象経費となることがありますが、新品であることが条件です。一般事業者の場合はPC費用は計上できない点にご注意ください。

令和7年度の業務改善助成金は、いつまで申請を受け付けているのでしょうか?

令和7年度の申請は、第1期と第2期に分かれており、第1期は6月13日で終了しています。

※参考:厚生労働省

現在受付中の第2期は、地域別最低賃金の改定日の前日までが締切です(多くは9月下旬)。

ただし、都道府県によって異なるため、管轄労働局の公表情報を確認してください。なお、募集終了前でも予算が上限に達した場合は、締切前に受付を打ち切る可能性があります。

早めの提出が推奨されており、第1期での申請が通例上有利とされています。

令和6年度と令和7年度(2025年)の業務改善助成金では、どのような違いがありますか?

令和7年度では、助成上限額が最大600万円へ引き上げられ、助成率の区分が整理されました(1,000円未満は4/5、1,000円以上は3/4)。

※参考:厚生労働省

また、「みなし大企業」は対象外とされ、申請対象が明確化されています。

賃金引上げ対象者の在籍要件は「6か月以上」に変更され、賃上げ・申請時期の2期制(早期賃上げ促進)も導入しています。

さらに、事業完了期限が令和8年1月31日までに延長され、申請しやすいスケジュールとなりました。

個人事業主で従業員が1人しかいない場合でも、業務改善助成金の申請は可能ですか?

可能です。従業員を1人以上雇用していれば、個人事業主でも本助成金の申請対象となります。

重要なのは、賃金を30円以上引き上げる計画があり、地域別最低賃金+50円以内の水準であることです。

開業届の写しや社会保険・労働保険への加入証明書などが必要になります。

なお、事業所ごとの申請となるため、従業員が1人でも対象となりますが、従業員ゼロ(家族のみ)の場合は対象外となる点に注意してください。

業務改善助成金を活用した建設業の企業事例があれば知りたいです。

建設業でも多数の活用例があります。

たとえば、ミニショベルや自動洗浄機、積算ソフトの導入により現場作業の省力化を図ったケースが多く、設備費と同時に技能者の賃金引上げを実施した例があります。

業務改善助成金は「生産性向上」が条件のため、建設現場での機械化や作業効率改善にも適しています。

他にも、施工管理ソフト・社員研修費・安全対策機材などが助成対象となり、実務に直結した投資に活用されています。

厚生労働省の公式サイトには、業務改善助成金に関するどのような資料が掲載されていますか?

厚生労働省の公式ページでは、令和7年度の交付要綱、申請様式、リーフレット、手引き、Q&Aなどが掲載されています。

※参考:厚生労働省

また、コールセンターの案内や、地域別最低賃金の改定情報、その他の賃上げ支援制度へのリンクも案内されています。

申請準備にあたっては、必ず最新版の申請様式をダウンロードし、要件や書類内容を確認することが重要です。

各種資料はすべてPDF形式で公開されており、誰でも無料で閲覧・取得が可能です。

業務改善助成金の採択率はどのくらいですか?

公式には採択率は公表されていませんが、過去の例からみると交付決定率はおおよそ45~50%前後とされます。他の助成金に比べ、要件を満たせば比較的通りやすい制度といえます。ただし、書類不備や経費の内容によっては不採択になるケースもあるため、十分な準備が重要です。社労士などの専門家に依頼した場合、通過率が上がる傾向があるとされており、必要に応じて外部支援も検討する価値があります。

業務改善助成金で助成対象になる設備投資の具体例には、どのようなものがありますか?

具体例としては、自動レジ、釣銭機、製造機械、自動洗浄機、フォークリフト、在庫・顧客管理システム、勤怠管理ソフトなどがあります。

また、業務効率化を目的としたITツールや、研修・教育プログラム費用、コンサル費も対象です。

手作業を機械化・省力化することで従業員1人あたりの生産性が上がる取り組みであれば、広範な経費が対象になります。

まとめ

令和7年度の業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者にとって、賃上げと生産性向上を同時に実現できる貴重な支援制度です。

最大600万円の助成と高い補助率(75~80%)により、限られた資金でも設備投資や職場改善に踏み切りやすくなります。

本記事で解説した支給額の仕組みや要件、申請の流れ、不採択を防ぐポイントをふまえ、早めの準備と確実な書類作成が重要です。