「生成AIで業務を効率化したいが費用の壁が高く一歩を踏み出せない」「補助金は多いが何から着手すべきか判断できない」と感じていませんか。

生成AIの導入には確実に費用が発生するうえ、補助金の制度設計は複雑で分かりにくいと受け止められがちです。申請要件や対象経費の違いが理解を難しくし、検討が後回しになるケースも見受けられます。

本記事では、生成AIの導入に利用できる「IT導入補助金」について、制度の基本、申請の進め方、メリットとデメリットなどを解説します。

読み進めることで、意思決定から申請準備までの全体像を把握できます。

IT導入補助金2025とは?

IT導入補助金2025は、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに適合するITツールを導入する際、費用の一部を公的資金で補助して、業務効率化や売上向上を後押しする制度です。

国は生産性向上を目的に制度を推進しており、多くの企業が仕組みを活用して、従来は導入が難しかったITツールやサービスを採用しています。資金面の障壁を下げることで、デジタル化を着実に前進させられます。

1|IT導入補助金の概要

中小企業のITツール導入経費を補助し業務効率化や売上向上を支援

2|補助対象となる企業規模・条件

業種ごとに資本金と従業員数で定められた中小企業・小規模事業者が対象

3|補助対象になるITツール・生成AIサービスの範囲

事務局に登録・認定されたIT導入支援事業者の提供ツールのみが対象

IT導入補助金の概要

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が直面する人手不足や働き方改革などの課題を、ITの活用で解決することを目的としています。

業務の標準化や自動化を進めることで、現場の負担を減らし、生産性の底上げを狙います。

対象経費としては以下が挙げられます。

- 会計ソフト

- 受発注システム

- 決済ソフトなどのソフトウェア購入費

- クラウドサービスの利用料

補助率は申請枠によって異なり、一般的には導入費用の1/2から2/3程度が目安です。企業の規模や導入するツールの種類に応じて上限額が設けられているため、詳細は公募要領で確認する必要があります。

単なるITツールの導入可否だけでなく、導入によって生産性がどの程度向上するかという事業計画全体が審査対象になります。

補助対象となる企業規模・条件

IT導入補助金2025の補助対象は、日本国内で事業を営む中小企業および小規模事業者です。法人だけでなく、条件を満たす個人事業主も含まれます。

「中小企業」や「小規模事業者」の定義は業種ごとに異なります。

「資本金の額または出資の総額」と「常勤の従業員数」で区分が決まります。自社の区分に合わせて条件を確認する姿勢が欠かせません。

- 製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下

- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下

自社の業種区分と、資本金・従業員数の条件が適合しているかを、公募要領で事前に正確に確認することが必須です。

個人事業主も対象に含まれるため、幅広い事業者が制度を活用できます。もっとも、申請枠ごとの要件に違いがあるため、該当可否を必ずチェックしてください。

補助対象になるITツール・生成AIサービスの範囲

補助対象のITツールには明確な条件があります。任意のツールで申請できるわけではありません。

あらかじめ事務局に登録された「IT導入支援事業者」が提供し、事務局の審査を経て認定されたITツールのみが対象です。提供者とツールの双方で要件を満たす必要があります。

生成AIサービスも同様で、単体で対象になる事例は多くありません。ただし、業務効率化を目的とするソフトウェアの一機能として組み込まれている場合などは、対象になる可能性があります。

導入を希望する生成AIサービスがある場合は、提供ベンダーがIT導入支援事業者として登録済みか、当該サービスが補助対象ツールとして認定されているかを最初に確認してください。

IT導入補助金2025で生成AIを導入するメリット

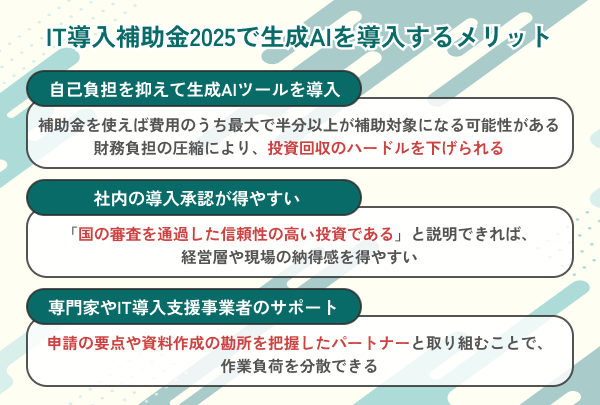

IT導入補助金を活用して生成AIを導入すると、単なる費用圧縮にとどまらず、意思決定の推進や社内の合意形成にも良い効果が生まれます。

制度を適切に利用すれば、導入のハードルを下げつつ、社内外の理解を得やすくなります。結果として、プロジェクトの成功確度を高められます。

1|自己負担を抑えて最新の生成AIツールを導入できる

導入費用の半分以上が補助され、これまで高額で諦めていたツールも視野に

2|国の採択実績や支援制度により社内の導入承認が得やすい

国の審査を通過した信頼性の高い投資だと説明でき、社内の合意形成が容易

3|専門家やIT導入支援事業者による申請・導入サポートが受けられる

複雑な申請から導入まで専門家が伴走してくれるため、安心して進められる

自己負担を抑えて最新の生成AIツールを導入できる

最も大きな利点は、導入コストの自己負担を大幅に軽減できる点です。資金計画の見通しが立てやすくなり、意思決定を前倒しできます。

生成AIのような先進ツールは、ライセンス費用や初期設定費用が高額になりやすく、中小企業にとっては勇気のいる投資になります。費用面の不安が導入のブレーキになる状況は珍しくありません。

補助金を使えば、費用のうち最大で半分以上が補助対象になる可能性があります。財務負担の圧縮により、投資回収のハードルを下げられます。

結果として、これまで「高嶺の花」だった高性能ツールにも手が届き、競争力を短期間で引き上げる好機を得られます。

国の採択実績や支援制度により社内の導入承認が得やすい

「新しいツールの導入に社内の理解が集まらない」という課題は、多くの経営者や担当者が直面します。費用対効果への懸念や、運用の難易度に対する不安が障壁になることがあります。

特に生成AIのような新技術は、「本当に成果が出るのか」「現場で使いこなせるのか」といった疑念が生じやすい領域であるため、導入目的と期待効果の説明が求められます。

IT導入補助金は、国の審査を経て採択される制度です。外部の客観的な評価を受けるプロジェクトとして位置づけられます。

「国の審査を通過した信頼性の高い投資である」と説明できれば、経営層や現場の納得感を得やすく、合意形成を円滑に進められます。

専門家やIT導入支援事業者による申請・導入サポートが受けられる

申請は事業者単独で完結せず、認定された「IT導入支援事業者」と連携して進める必要があります。専門家の伴走により、手戻りを避けやすくなります。

申請の要点や資料作成の勘所を把握したパートナーと取り組むことで、作業負荷を分散できます。

IT導入支援事業者は、補助金申請のノウハウを持つ専門家です。複雑な申請書類の作成、事業計画の策定、導入後のサポートまで一貫して支援します。

「最適なツールが分からない」「申請作業が不安」といった課題に対して、信頼できる伴走者を得られることは大きな安心材料になります。

IT導入補助金2025で生成AIを導入するデメリット

多くの利点がある一方で、活用時には注意点やデメリットも存在します。制度の性質を理解したうえで、適切なスケジュールと費用計画を立てる姿勢が必要です。

事前に想定しておけば、想定外の負担や機会損失を避けられます。準備段階でリスクを洗い出し、対応策を組み込んでおきましょう。

1|補助対象や要件が限定されており希望ツールが使えない場合がある

補助対象ツールの中から自社に合うものを選ぶという発想の転換が必要になる

2|申請から導入までの期間が長く即時導入には向かない

交付決定までに数ヶ月を要し、ビジネスのスピード感を損なう可能性がある

3|補助金対象経費以外の追加費用や運用コストは自己負担になる

PC購入費や導入後のランニングコストまで含めた総費用を検討する必要がある

補助対象や要件が限定されており希望ツールが使えない場合がある

誰でも自由に選んだツールで申請できるわけではありません。

事務局に登録されたIT導入支援事業者が提供し、認定を受けたツールに限られます。提供者とツールの双方が要件を満たす必要があります。

また、導入を希望する最新の生成AIサービスが、必ず補助対象になっているとは限らないため、事前の確認が不可欠です。

補助金ありきで選ぶ場合は、「導入希望のツールを探す」のではなく、「補助対象ツールの中から課題解決に最適なものを選ぶ」という発想への切り替えが必要になる場面があります。

申請から導入までの期間が長く即時導入には向かない

IT導入補助金は、申請すればすぐに資金が受け取れる制度ではありません。段階ごとの審査を経て交付が決まります。

申請には公募期間があり、締め切り後の審査から交付決定までに数ヶ月を要するのが一般的です。

さらに、ITツールの契約や支払いは「交付決定通知」を受領した後でなければ実行できません。

「今すぐ生成AIを導入して業務改善を進めたい」という場合、交付決定までのタイムラグがビジネスのスピードを損なう可能性がある点を理解しておく必要があります。

補助金対象経費以外の追加費用や運用コストは自己負担になる

補助金は、申請したITツールのソフトウェア購入費やクラウド利用料などを対象とします。一方で、対象外の費用は自己負担になります。

たとえば、ツールを稼働させるための高性能なパソコン購入費や、社内ネットワークの整備費用は原則として補助対象外です。

また、補助金は導入時の費用に対する支援が中心であるため、導入後の月々の運用コストや、追加カスタマイズ費などは継続して発生します。

初期費用だけでなく、ランニングコストを含めた総額で費用対効果を検討することが重要です。

IT導入補助金の申請の流れ8ステップ

申請は定められた手順に従い、IT導入支援事業者と連携しながら進めます。各工程の目的と必要書類を把握しておくと、作業が滞りにくくなります。

全体の流れを先に把握し、各ステップで行うべき作業を明確にすることが、スムーズな申請と採択に直結します。準備物のリスト化も有効です。

1|1.公募要領を読んで IT導入補助金について把握する

補助金の目的や対象、スケジュールなど全ての情報が記載された最重要書類

2|2.GビズIDを取得する

オンライン申請に必須のアカウントで取得に数週間かかるため最優先で手続き

3|3.ITツールを選定する

IT導入支援事業者と連携し、自社の課題を解決するツールと事業計画を策定

4|4.交付申請を行う

IT導入支援事業者の支援を受け、申請マイページから会社の基本情報などを入力

5|5.交付決定後にITツールの発注・契約・支払いを行う

交付決定前に契約・支払いをすると補助対象外になるため厳重注意が必要

6|6.事業実績を報告する

ツール導入と支払いの完了後、契約書や請求書など証拠書類を提出する

7|7.補助金額の承認を行う

事務局で報告が承認されると補助金額が確定し、承認後に振り込まれる

8|8.事業実績を報告する

補助金受給後も、導入ツールの活用状況や生産性向上の成果を報告する義務

1.公募要領を読んで IT導入補助金について把握する

準備の第一歩は、公式サイトで公開される公募要領の熟読です。

公募要領には、補助金の目的、対象事業者の条件、補助対象経費、申請スケジュール、審査の観点など、申請に必要な情報が網羅されています。

専門用語が多く難しく感じても、読み飛ばしは禁物です。理解不足は後工程のミスにつながるため、時間をかけて内容を正確に把握してください。

2.GビズIDを取得する

申請はオンラインの申請システムで実施するため、ログインに必要な認証手段の準備が必須です。

法人・個人事業主向け共通認証「GビズID」のプライムアカウントが必要になります。早めの取得がスケジュール管理の鍵になります。

アカウント発行には、申請書と印鑑証明書の郵送が必要で、取得までに2~3週間ほどかかります。補助金の検討を開始した時点で、最優先で手続きを進めてください。

締め切り直前に申請しても間に合わない事例もあるため、余裕を持ったスケジュールで準備しましょう。

3.ITツールを選定する

自社の課題解決に最適なITツールを特定し、当該ツールを提供するIT導入支援事業者を選定します。

導入ツールが決まれば、その提供事業者が基本的に申請のパートナーになります。

IT導入支援事業者と協議し、どの申請枠を用いるかを決め、導入後の運用まで見据えた事業計画を共同で作成します。

この段階では、自社の課題や目標を丁寧に共有することが重要です。共有の精度が高いほど、採択されやすい事業計画を作成できます。

4.交付申請を行う

事業計画が固まったら、IT導入支援事業者のサポートを受けつつ、申請マイページから交付申請を行います。

会社の基本情報や財務情報、事業計画の詳細、導入するITツールの情報などを入力しましょう。

入力作業の多くはIT導入支援事業者が担いますが、最終提出は申請者自身が行います。

提出前には、誤記や矛盾がないかをパートナーと一緒に入念にチェックしてください。小さなミスでも審査に影響が出る可能性があります。

5.交付決定後にITツールの発注・契約・支払いを行う

審査の結果、採択されると交付決定通知が届きます。ここで初めて、発注・契約・支払いの手続きを進められます。

通知の受領前に進めた発注や契約、支払いは補助対象外になります。スケジュール管理を徹底し、手続きの順序を守ってください。

交付決定前の手続きは、たとえ採択済みでも対象外扱いになります。先走りは避け、通知受領を確認してから実行してください。

このルールは補助金申請における重要な原則です。社内にも明確に共有しておくと安心です。

6.事業実績を報告する

ITツールの導入と支払いが完了したら、実施の証拠として事業実績報告を作成し、事務局へ提出します。

契約書、請求書、振込明細の写しなど、発注・契約・支払いを証明する書類を添付します。

報告はIT導入支援事業者と連携して進めます。提出内容は事務局で審査されます。

証拠書類に不備が出ないよう、導入関連の書類は作成時から整理・保管を徹底してください。

7.補助金額の承認を行う

事業実績報告が承認されると、最終的な補助金額が確定し、申請マイページで通知されます。

申請者は確定した金額を確認し、問題がなければ承認手続きを行います。

入金までの流れを関係者に共有しておくと、経理処理が円滑になります。

8.事業実績を報告する

補助金の受領後も活用状況や成果を継続的に報告する手続きが必要です。

補助事業の完了後、通常は翌年度から3年間、導入ツールの活用状況と生産性向上への貢献度を報告する「事業実施効果報告」の提出が求められます。

申請時に設定した目標(売上や労働生産性の向上率など)の達成状況を示すため、導入後も継続的に効果測定を実施してください。

その他の生成AI導入に使える補助金・助成金3選

IT導入補助金以外にも、生成AIの導入や活用に適用できる可能性がある制度が存在します。

制度ごとに目的や対象経費が異なるため、自社の施策に最適な制度を選ぶことが重要です。

1|ものづくり補助金

AIを活用した新サービス開発や生産ライン自動化など大規模な設備投資を支援

2|小規模事業者持続化補助金

小規模事業者の販路開拓や業務効率化が目的で、比較的採択されやすい

3|事業再構築補助金

AIで新規事業を立ち上げるなど、ビジネスモデルを大きく変革する挑戦を支援

ものづくり補助金

正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。中小企業による革新的な製品・サービス開発や、生産プロセス改善に必要な設備投資を支援します。

生成AIを活用した新サービスの開発や、AIを組み込んだ機械装置の導入による生産ラインの自動化など、大規模な投資を伴う取り組みに適しています。

補助額は大きい一方で、事業計画の革新性と実現可能性に対する審査が厳格なため、達成までの道筋と投資回収の根拠を明確に示してください。

小規模事業者持続化補助金

従業員数が少ない小規模事業者を対象に、販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する制度です。

補助額は相対的に少額ですが、対象経費の幅が広く、比較的採択されやすい点が特徴です。

小さな成功を積み上げる用途に向きます。

生成AIでマーケティング用の記事やSNS投稿の作成を効率化したり、AIチャットボットで顧客対応を自動化したりするなど、販路開拓に直結する小規模な施策に活用できます。

事業再構築補助金

新型コロナウイルス感染症の影響で経営環境が厳しくなった中小企業を支援し、思い切った事業転換や新分野への挑戦を後押しする制度です。

既存事業とは異なる領域で、生成AIを活用した新規事業を立ち上げるなど、大胆な変革に取り組む際に適しています。

補助額は非常に大きい反面、申請要件は厳格で、事業計画には高い具体性と成長戦略が求められます。

そのため、実施体制とリスク管理も示してください。

補助金で導入した生成AIツールを成功させるポイント

補助金を使ってツールを導入すること自体は目的ではありません。価値は導入後に継続して成果を出し、社内に定着させることで生まれます。

ここでは、導入効果を最大化するための要点を3つに整理して紹介します。いずれも初期段階から取り組むことで、実装と運用の質を高められます。

1|従業員研修を短期間で効果的に実施する

導入初期に実践的な研修を行い、従業員の心理的な壁を取り払うことが重要

2|機密データを安全に取り扱うためのルールを作成する

情報漏洩を防ぐため、AIに入力してはいけない情報などの社内ルールを策定

3|導入効果を定量的に測定する指標を設定する

「時間削減」などの具体的な数値目標(KPI)を設定し、効果を可視化する

従業員研修を短期間で効果的に実施する

優れたツールでも、従業員が価値を理解し使いこなせなければ成果は出ません。導入初期の学習機会を十分に確保してください。

初期段階で全従業員を対象に実践的な研修を実施し、「難しそう」という先入観を払拭します。

「自分にも使える」「業務が楽になる」と感じてもらうことが成功の鍵です。

基本操作に加え、具体的な業務シーンを想定した活用例を提示すると、利用イメージが湧きやすくなります。現場に合わせたサンプルを用意してください。

機密データを安全に取り扱うためのルールを作成する

生成AIの活用では、情報セキュリティの確保が最重要課題になります。

顧客情報や社内機密を誤って入力すると、重大な情報漏洩につながる恐れがあります。

導入前に「AIに入力してはいけない情報」「利用目的の範囲」などの社内ルールを整備し、全従業員へ徹底してください。

安全に活用できる環境を整えることで、現場は安心してツールを使えます。

導入効果を定量的に測定する指標を設定する

「なんとなく効率化できた」という感覚的評価だけでは、投資の妥当性を示せません。事前に指標を決めて、効果を数値で把握してください。

導入前に「資料作成時間を月間〇〇時間削減する」「問い合わせ対応件数を〇〇%向上させる」など、具体的なKPIを設定します。

導入後は達成度を定期的に測定し、可視化した結果を基に改善を重ねます。費用対効果を客観的に評価し、次の投資判断に生かしてください。

IT導入補助金で生成AIを導入する際のよくある質問

IT導入補助金を使って生成AI導入を検討する際によく寄せられる質問と、その回答を以下にまとめています。

申請前に感じる疑問や不安の解消に役立ててください。

1|生成AIを開発したいときも補助金は得られる?

IT導入補助金は「導入」が対象。「開発」はものづくり補助金などが適切

2|補助金で生成AIを導入すべき企業の特徴は?

定型業務に課題を持ち、従業員をより創造的な仕事へシフトさせたい企業

3|生成AI導入のための補助金は個人事業主でも得られる?

小規模事業者に含まれるため対象となる。従業員数などの条件確認は必要

生成AIを開発したいときも補助金は得られる?

IT導入補助金は、既存のITツールやサービスを「導入」するための制度です。開発費用の支援を目的としてはいません。

自社独自の生成AIをゼロから開発する費用は、原則として対象外です。

開発を主目的とする場合は、「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」など、研究開発や新規事業の立ち上げを支援する制度の活用を検討してください。

補助金で生成AIを導入すべき企業の特徴は?

補助金を活用して生成AIを導入すべき企業は、導入目的と期待効果が明確です。課題とKPIを言語化できていることが目安になります。

資料作成やデータ入力、顧客対応などの定型業務に多くの時間を割いており、従業員をより創造的な仕事へシフトさせたい企業に適しています。

まず特定部門で小さく始め、成果を横展開したい場合にも適合します。

初期コストを抑えられる点が、社内の理解を得る後押しになります。

生成AI導入のための補助金は個人事業主でも得られる?

小規模事業者に該当する個人事業主も申請できる可能性があります。

IT導入補助金をはじめ、多くの制度は中小企業に加えて小規模事業者も対象としており、個人事業主を含みます。

ただし、申請枠や公募要領に記載された従業員数などの条件を満たす必要があるため、適合要件の確認を忘れないでください。

補助金を活用して事務作業を生成AIで効率化できれば、本業に充てる時間を増やせます。

結果として、事業の成長を後押しできるでしょう。

まとめ

本記事では、生成AI導入に活用できるIT導入補助金について、制度の概要から申請の手順、成功のポイントまでを一通り解説しました。

IT導入補助金は、高額になりがちな生成AIツールの導入コストという障壁を乗り越える強力な支援策です。

ただし、補助金の獲得自体が目的ではありません。

自社の生産性を高め、事業を成長させるための手段として位置づけ、成果に結びつける視点が欠かせません。

制度のルールを正しく理解し、信頼できるIT導入支援事業者というパートナーを見つけ、明確な目的に基づいて計画的に申請を進めてください。