「社員がすぐに辞めてしまう」「求人を出しても魅力的な人材からの応募がない」といった悩みを抱える経営者の方は多いのではないでしょうか。

従業員の離職率改善や人材確保は、企業の持続的な成長に不可欠なテーマです。

この記事では、魅力的な職場づくりを通じて人材の定着を図る事業主を支援する「人材確保等支援助成金」について、各コースの詳細から申請の流れ、活用するメリットまでを網羅的に解説します。

自社の課題に合った助成金を活用し、社員が辞めない、そして新たな人材が集まる会社づくりの第一歩を踏み出しましょう。

人材確保等支援助成金とは?

人材確保等支援助成金とは、魅力ある職場づくりに取り組む事業主を国が支援する制度です。

具体的には、従業員の離職率低下を目的とした雇用管理制度の導入や、働きやすい環境の整備などを実施した際に、その経費の一部が助成されます。

※参考:雇用管理制度助成コース(厚生労働省)

- 魅力ある雇用管理制度の導入・整備

- 働きやすい職場環境の構築

- 従業員の離職率低下と人材定着の実現

この助成金の根底にあるのは、「人を大切にする会社こそが成長する」という考え方です。

単に金銭的な支援を受けられるだけでなく、助成金の活用をきっかけに自社の課題と向き合い、社員が定着・活躍できる組織へと変革していく制度といえるでしょう。

人材確保等支援助成金の7つのコース詳細と支援対象

人材確保等支援助成金には、企業の課題や目的別に細分化された多様なコースが用意されています。

それぞれの支援対象や要件が異なるため、自社の状況を正確に把握し、最も適したコースを選択することが活用の鍵となります。

1|雇用管理制度・雇用環境整備助成コース

人事制度や職場環境を改善し、中小企業の離職率低下を支援する最も基本的なコース

2|中小企業団体助成コース

事業協同組合などが共同で、加盟企業の労働環境改善や人材確保を行う取り組みを支援

3|建設キャリアアップシステム等活用促進コース

建設業界でCCUSを活用し、技能者の処遇改善や人材育成を進める事業者向けの支援

4|若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース

建設業界のイメージを刷新し、若手や女性の入職・定着を促す職場環境づくりを支援

5|作業員宿舎等設置助成コース

被災地の復興工事などで、作業員用の宿舎や福祉施設を整備する中小建設事業主を支援

6|外国人労働者就労環境整備助成コース

外国人労働者の定着のため、多言語対応や相談体制の整備などを行う事業主を支援

7|テレワークコース

中小企業が新たに在宅勤務制度を導入し、多様な働き方と人材定着を促進する取り組み

雇用管理制度・雇用環境整備助成コース:人事制度・職場環境を改善して離職率を下げたい中小企業向け

雇用管理制度・雇用環境整備助成コースは、従業員の定着を目指す中小企業にとって最も基本的な選択肢の一つです。

評価・処遇制度や研修体系、健康づくり制度といった雇用管理制度を新たに導入・整備する際の経費が助成されます。

※参考:雇用管理制度助成コース(厚生労働省)

「社員の頑張りを正当に評価したいが仕組みがない」「キャリアアップの道筋を示せず、将来性を不安視され辞められてしまう」といった悩みに直接応えます。

制度導入後、離職率を低下させるという目標を達成することで、助成金が支給される仕組みとなっています。

中小企業団体助成コース:業界団体や協同組合などの中小企業団体による共同取組向け

中小企業団体助成コースは、単独の企業ではなく、事業協同組合などの中小企業団体が対象となるユニークなコースです。

加盟している中小企業の労働環境改善や人材確保を支援するために、共同で実施する事業に対して助成が行われます。

例えば、業界全体のイメージアップを図るための広報活動や、合同での採用活動、研修システムの構築などが想定されます。

一社では難しい大規模な取り組みも、団体で連携することで実現可能にするための支援といえるでしょう。

建設キャリアアップシステム等活用促進コース:建設業で技能者の処遇改善・人材育成を進めたい事業者・団体向け

建設キャリアアップシステム等活用促進コースは、人手不足が深刻な建設業界に特化した支援策です。

建設技能者の能力評価や就業履歴を業界横断で登録・管理する「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の活用を促進することが目的です。

CCUSを活用して技能者の処遇改善や人材育成に取り組む建設事業者や団体に対して、経費の一部が助成されます。

技能や経験が正当に評価され、給与に反映される仕組みを整えることで、若手技能者の確保・定着を目指します。

若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース:建設業で若手や女性の入職・定着を促進したい企業・団体向け

若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コースは、特に若年者や女性の入職・定着に焦点を当てています。

これまで建設業に馴染みが薄かった層にアピールするため、魅力的な職場環境づくりを支援するものです。

具体的には、更衣室やトイレの改修、短時間勤務制度の導入、女性や若手向けの研修実施などが対象となります。

「建設業はきつい・汚い」という旧来のイメージを払拭し、多様な人材が活躍できる業界へと変革を促すことが狙いです。

作業員宿舎等設置助成コース:建設現場で作業員のための宿舎や福祉施設を整備する中小事業主・訓練法人向け

作業員宿舎等設置助成コースは建設業に特化しており、被災三県(岩手県、宮城県、福島県)における復興工事などが対象です。

工事現場で働く作業員の労働環境を直接的に改善するため、作業員宿舎や食堂、浴場といった共同利用の福祉施設の設置・整備費用を助成します。

遠隔地から働きに来る作業員が安心して生活し、仕事に集中できる基盤を整えることが目的です。

対象となるのは、自ら工事を施工する中小建設事業主や、認定職業訓練を行う法人などに限定されています。

外国人労働者就労環境整備助成コース:外国人労働者のために多言語対応や相談体制を整備したい企業向け

外国人労働者就労環境整備助成コースは、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、離職率の低下を図る事業主を支援するものです。

例えば、雇用契約書や就業規則の多言語化、苦情や相談に対応する通訳の配置、生活習慣や文化への理解を深める研修などが対象経費となります。

離職率目標の達成を条件として、最大80万円支給されます。

※参考:外国人労働者就労環境整備助成コース(厚生労働省)

言葉や文化の壁を取り除き、外国人労働者が安心して能力を発揮できる職場環境を作ることが求められます。

テレワークコース:在宅勤務制度を新たに導入し人材定着につなげたい中小企業向け

テレワークコースは、中小企業が新たにテレワーク制度を導入し、従業員が実際に利用することを支援するものです。

働き方の多様化に対応し、優秀な人材を確保・定着させる手段として注目されています。

テレワーク用通信機器の導入費用や就業規則の整備、労務管理担当者や労働者に対する研修などが助成対象となります。

※参考:テレワークコース(厚生労働省)

場所にとらわれない柔軟な働き方を認めることで、育児や介護と仕事の両立を支援し、離職防止につなげる狙いがあります。

人事評価改善等助成コース:人事評価制度と賃金体系を連動させて処遇改善を図りたい中小企業向け

人事評価改善等助成コースは令和7年3月31日に廃止されました。

従業員の生産性向上と賃金アップを実現するために、人事評価制度と賃金制度を整備する事業主を支援するコースでした。

「頑張りが給与に反映されない」という社員の不満を解消し、モチベーションを高めることが主な目的です。

評価制度を整備し、それに基づいて全ての従業員の賃金を3%以上増額させるなどの要件を満たすことで、助成金が支給される仕組みでした。

派遣元特例コース:派遣元事業主として派遣労働者の評価制度や処遇改善を進めたい企業向け

派遣元特例コースは令和7年3月31日に廃止されました。

このコースは、派遣元事業主が対象となり、派遣労働者のキャリアアップや処遇改善を支援するものでした。

具体的には、派遣労働者のための評価制度やキャリアコンサルティング制度を新たに導入・運用することが求められます。

正社員との待遇格差を是正し、派遣という働き方でもキャリア形成ができる環境を整えることが目的でした。

人材確保等支援助成金を活用するメリット

人材確保等支援助成金の活用は、単に経費の補填が受けられるという金銭的なメリットだけにとどまりません。

組織の根本的な課題解決や、企業の持続的な成長につながる多くの利点が存在します。

1|人材定着率の向上に直結する制度設計ができる

助成金の申請プロセスを通じ、離職の根本原因に迫る本質的な組織改善の実現

2|初期費用を抑えながら職場環境を改善できる

制度導入にかかる財務的負担の軽減により、これまで諦めていた職場環境改善への挑戦

3|賃上げや処遇改善を社内で正当化しやすくなる

国の支援という「大義名分」を得ることで、社内改革への合意形成の円滑化

4|制度導入による労務リスクの低減が期待できる

就業規則等の見直しを通じ、最新の労働法令に準拠した労務トラブルの未然防止

5|助成金活用が採用広報・ブランディングにもつながる

「従業員を大切にする会社」という客観的な証明による、採用競争力と企業イメージの向上

6|他の助成金との併用で総合的な支援が受けられる

人材開発支援助成金などとの組み合わせによる、「定着」と「育成」の両立

人材定着率の向上に直結する制度設計ができる

この助成金は、離職率の低下という明確な目標達成が支給要件となっています。

そのため、場当たり的な改善ではなく、自社の課題を深く分析し、なぜ人が辞めるのかという根本原因にアプローチする必要があります。

助成金の申請プロセスを通じて、自社の課題が可視化され、人材定着に本当に効果のある制度を計画的に設計・導入することができます。

結果として、小手先ではない、本質的な組織改善につながるのです。

初期費用を抑えながら職場環境を改善できる

「社員の待遇を改善したいが、先立つものがない」というのは、多くの中小企業経営者が抱えるジレンマです。

新しい人事制度の導入や、テレワーク環境の整備、福利厚生施設の改修には、少なくない初期投資が必要となります。

人材確保等支援助成金は、こうした取り組みにかかる経費の一部を助成してくれるため、企業の財務的負担を大幅に軽減します。

これにより、資金的な制約から諦めていた職場環境の改善に、思い切って踏み出すことが可能になります。

賃上げや処遇改善を社内で正当化しやすくなる

経営者として賃上げや処遇改善の必要性を感じていても、その原資やタイミングに悩むことは少なくありません。

特に、特定の部署や役職だけを対象とする場合、他の従業員から不満の声が上がる可能性もあります。

「国の助成金を活用して、会社をより良くするための取り組みです」と説明することで、社内での合意形成が格段に進めやすくなります。

助成金という「大義名分」は、改革を進める上での強力な追い風となるのです。

制度導入による労務リスクの低減が期待できる

助成金の申請過程では、就業規則や賃金規程といった社内規程の整備が必須となるケースが多くあります。

これは、自社の労務管理体制を改めて見直す良い機会となります。

最新の労働関係法令に適合した形に規程をアップデートすることで、「知らなかった」では済まされない将来の労務トラブルを未然に防ぐことにつながります。

従業員が安心して働けるルールを明確にすることは、会社を守る上でも非常に重要です。

助成金活用が採用広報・ブランディングにもつながる

人材確保等支援助成金を受給したという事実は、客観的な実績として社外にアピールできます。

「国から認められるほど、従業員の働きやすさを考えている会社」というポジティブなイメージは、企業のブランディングに大きく貢献します。

求人広告や採用サイトで助成金の活用実績をPRすれば、求職者に対して大きな安心感と魅力を与えることができます。

結果として、採用競争において他社より優位に立ち、優秀な人材の獲得につながる可能性が高まります。

他の助成金との併用で総合的な支援が受けられる

企業の課題は人材確保だけにとどまらない場合も多いでしょう。

例えば、従業員のスキルアップも同時に進めたいと考える企業も少なくありません。

人材確保等支援助成金は、同一の取り組みでなければ、人材開発支援助成金など他の助成金と併用できる場合があります。

複数の助成金を組み合わせることで、「人材の定着」と「人材の育成」を両輪で進めるなど、より総合的で手厚い支援を受けることが可能です。

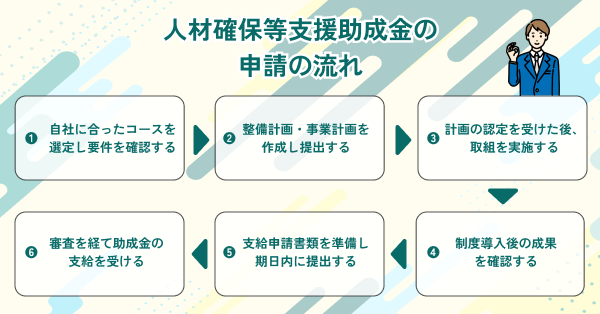

人材確保等支援助成金の申請の流れ

人材確保等支援助成金の申請は、定められた手順に沿って計画的に進めることが極めて重要です。

思い付きで行動するのではなく、各ステップで何をすべきかを正確に理解し、着実に準備を進めましょう。

1|STEP1:自社に合ったコースを選定し要件を確認する

自社の課題を分析し最適なコースを選定、最新の支給要領で要件を厳密に確認

2|STEP2:整備計画・事業計画を作成し提出する

具体的な取り組み内容や目標離職率を明記した、申請の核となる計画書の作成と提出

3|STEP3:計画の認定を受けた後、取組を実施する

労働局からの認定通知後に取り組みを開始、フライングでの契約や発注は絶対NG

4|STEP4:制度導入後の成果(離職率など)を確認する

設定した離職率低下目標の達成を客観的データで証明するための成果測定の実施

5|STEP5:支給申請書類を準備し期日内に提出する

支給申請書や領収書など多数の書類を準備し、不備なく期日内に提出

6|STEP6:審査を経て助成金の支給を受ける

労働局の最終審査を経て支給決定、計画から支給まで1年以上かかる場合も

STEP1:自社に合ったコースを選定し要件を確認する

最初に行うべきは、自社の課題を明確にし、数あるコースの中から最適なものを選ぶことです。

「人が辞める原因は何か」「どんな制度があれば定着につながるか」を分析します。

コースが決まったら、厚生労働省のHPなどで公開されている最新の支給要領を熟読し、自社が要件をすべて満たしているかを確認します。

最初の段階での見極めが、後のすべてのプロセスを左右する重要な分岐点となります。

STEP2:整備計画・事業計画を作成し提出する

次に、助成金を活用して「いつまでに、何を、どのように実施するのか」を具体的に記した計画書を作成します。

この計画書は申請の核となる書類であり、審査の重要な判断材料となります。

自社の課題、導入する制度の内容、目標とする離職率、必要な経費などを、客観的かつ具体的に記述する必要があります。

作成した計画書は、管轄の労働局やハローワークに提出し、認定を受けることが次のステップへの前提条件です。

STEP3:計画の認定を受けた後、取組を実施する

労働局から計画の認定通知を受け取ったら、いよいよ計画書に沿った取り組みを開始します。

ここで最も注意すべきなのは、必ず「認定後」に実施するということです。

認定日よりも前に発注したり、契約したりしたものは、原則として助成金の対象外となってしまうため、絶対にフライングしてはいけません。

計画通りに制度の導入や環境整備を進め、支払った経費の領収書などはすべて保管しておきます。

STEP4:制度導入後の成果(離職率など)を確認する

計画したすべての取り組みが完了したら、一定期間が経過した後に、その成果を評価します。

多くのコースでは、評価指標として「離職率の低下」が設定されています。

計画時に設定した目標(例:離職率を10%低下させる)を達成できたかどうかを、客観的なデータで証明する必要があります。

制度導入前の離職率と、導入後の離職率を正確に算出し、比較することが求められます。

STEP5:支給申請書類を準備し期日内に提出する

目標達成が確認できたら、最終段階である支給申請に進みます。

支給申請書や事業報告書、経費の支払いを証明する領収書の写し、導入した制度が確認できる就業規則など、非常に多くの書類を準備する必要があります。

書類に不備があると審査が遅れたり、最悪の場合、期限切れで受理されなかったりする恐れがあるため、細心の注意を払って準備します。

支給申請期間は定められており、1日でも過ぎると受け付けてもらえないため、期日管理は徹底しましょう。

STEP6:審査を経て助成金の支給を受ける

すべての書類を期日内に提出すると、労働局による最終的な審査が行われます。

審査では、提出された計画通りに取り組みが実施されたか、目標は達成されたか、経費の支払いは適切かなどが厳しくチェックされます。

この審査を無事に通過して初めて「支給決定」となり、後日、指定した口座に助成金が振り込まれます。

計画の提出から支給までには1年以上かかることも珍しくなく、長期的な視点で取り組むことが重要です。

人材確保等支援助成金を申請する際の注意点

人材確保等支援助成金は非常に魅力的な制度ですが、申請にあたってはいくつかの重要な注意点が存在します。

ルールを知らないと思わぬところでつまずき、不支給という最悪の結果にもなりかねないため、事前に必ず確認しておきましょう。

1|労働関係法令違反があると申請できない

残業代未払いなど法令違反がある場合は申請不可、まずクリーンな労務管理体制の構築が前提

2|計画書の提出前に着手した取組は対象外になる

必ず計画認定後に取り組みを開始すること、フライングでの発注や契約は助成対象外

3|助成対象経費の範囲や領収書の管理に注意

対象経費の事前確認と、宛名や但し書きが適切な領収書の確実な保管が必須

4|離職率目標を達成しないと不支給となる場合がある

取り組みの実施だけでなく、結果として離職率が低下しなければ助成金は支給されない

5|申請書類に不備があると差し戻し・期限超過の恐れあり

提出前のダブルチェックを徹底し、差し戻しによる申請期限超過のリスクを回避

6|同一内容で他の助成金と重複受給できない

一つの取り組みに対する助成金の二重取りは不正受給、複数活用時は対象経費の切り分けを

7|電子申請にも対応しているが事前準備が必要

GビズIDの事前取得が必須、発行に数週間かかるため早めの準備がおすすめ

8|外部委託(社労士など)の報酬と成果のバランスを検討する

専門家への依頼は手間を省けるが、受給額と報酬の費用対効果を慎重に検討

労働関係法令違反があると申請できない

助成金は、法令を遵守しているクリーンな企業を支援するための制度です。

したがって、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令に違反がある場合は、そもそも申請することができません。

例えば、残業代の未払いや、最低賃金を下回る賃金設定などがある場合、まずその是正が求められます。

申請前の段階で、自社の労務管理が適法に行われているかを改めて確認することが大前提となります。

計画書の提出前に着手した取組は対象外になる

申請における基本的なルールの一つが、計画書の提出前に着手した取り組みは対象外になるということです。

助成金の対象となるのは、あくまで「労働局に計画書を提出し、認定を受けた後」に開始した取り組みのみです。

良かれと思って先走って機器を発注したり、コンサルタントと契約したりすると、その費用はすべて助成対象外となってしまいます。

必ず計画認定の通知が手元に届いてから、具体的なアクションを起こすように徹底してください。

助成対象経費の範囲や領収書の管理に注意

助成金の対象となる経費は、それぞれのコースで細かく定められています。

例えば、パソコン本体は対象外でも、テレワーク用のソフトウェアは対象になるなど、判断が難しいケースもあります。

何が対象経費になるのかを事前にしっかりと確認し、対象となる経費の領収書や振込明細書は確実に保管しておく必要があります。

宛名が会社名でなかったり、但し書きが「お品代」であったりすると認められない場合があるため、適切な形で発行してもらうよう注意しましょう。

離職率目標を達成しないと不支給となる場合がある

この助成金は、取り組みを実施しただけでは支給されません。

計画時に設定した「離職率の低下目標」を達成することが、支給の必須条件となります。

どんなに素晴らしい制度を導入しても、結果として離職率が下がらなければ、助成金は1円も支給されないという厳しい現実があります。

そのため、実現可能かつ効果的な計画を立てることが非常に重要であり、取り組み期間中の従業員への丁寧なフォローも不可欠です。

申請書類に不備があると差し戻し・期限超過の恐れあり

助成金の申請には、非常に多くの書類の提出が求められます。

記入漏れや計算間違い、添付書類の不足といった不備があると、労働局から書類が差し戻され、修正を求められます。

修正に手間取っているうちに、定められた支給申請期間を過ぎてしまうと、もはや申請自体ができなくなってしまいます。

「面倒くさい」と感じる部分ですが、提出前には複数人でダブルチェックを行うなど、完璧な状態で提出することが重要です。

同一内容で他の助成金と重複受給できない

国の助成金は、一つの取り組みに対して複数の助成金を受け取る「二重取り」を禁止しています。

例えば、テレワーク導入のために機器を購入し、その費用を人材確保等支援助成金で申請した場合、同じ機器購入費用を別の助成金(例:IT導入補助金など)で申請することはできません。

これは不正受給とみなされ、厳しいペナルティが課される可能性があるため、絶対に行ってはいけません。

複数の助成金を検討する際は、それぞれの対象経費や取り組み内容が重複しないように、慎重に計画を立てる必要があります。

電子申請にも対応しているが事前準備が必要

現在、多くの助成金申請は、政府が運営する「GビズID」を利用した電子申請に対応しています。

電子申請は、24時間いつでも申請が可能で、役所に出向く手間が省けるといったメリットがあります。

しかし、利用するには事前にGビズIDのアカウントを取得しておく必要があり、取得には数週間かかる場合があります。

申請期限の直前になって慌てないよう、助成金の活用を検討し始めた段階で、早めにアカウントを取得しておくことをお勧めします。

外部委託(社労士など)の報酬と成果のバランスを検討する

複雑な助成金申請を、社会保険労務士などの専門家に依頼する企業も少なくありません。

専門家は、書類作成や手続きを代行してくれるため、本業に集中できるという大きなメリットがあります。

しかし、当然ながら成功報酬や着手金などの費用が発生します。

受け取れる助成金の額と専門家へ支払う報酬のバランスを考え、費用対効果を慎重に検討することが重要です。

人材確保等支援助成金に関するよくある質問

人材確保等支援助成金に関して、多くの経営者や担当者の方から寄せられる代表的な質問とその回答をまとめました。

申請を検討する上での疑問や不安を解消するための一助として、ぜひ参考にしてください。

1|人材確保等支援助成金では最大200万円受け取れるって本当ですか?

コースや条件次第で200万円以上の受給も可能だが、最大額は理想的な条件が揃った場合

2|2025年(令和7年度)の人材確保等支援助成金はどう変わりましたか?

制度は毎年のように見直されるため、申請を検討する際は必ず最新の公式情報を確認

3|人材確保等支援助成金は個人事業主でも申請できますか?

申請可能だが、労働者を雇用し雇用保険適用事業主であることが必須条件

4|人材開発支援助成金と人材確保等支援助成金の違いは?

前者は「人材育成」、後者は「人材定着」が主目的という明確な違い

5|介護事業所でも人材確保等支援助成金は使えますか?

人手不足が深刻な介護業界でも活用可能、特に雇用管理制度コースの利用が多い

6|ハローワーク経由で外国人雇用をした場合、人材確保等支援助成金は使えますか?

採用後の定着支援であれば活用可能、外国人労働者就労環境整備助成コースが該当

7|外国人労働者を個人事業主が雇用した場合、人材確保等支援助成金は活用できますか?

個人事業主でも雇用保険適用事業所であれば、法人と同様に申請可能

8|人材確保等支援助成金は外国人技能実習生を受け入れた企業は活用できますか?

技能実習生は雇用保険の被保険者でないため、原則として対象外

人材確保等支援助成金では最大200万円受け取れるって本当ですか?

コースや条件によっては最大で200万円以上の助成を受けることも可能です。

なかでも中小企業団体助成コースでは、事業規模に応じて最大1,000万円まで支給されます。

ただし、受給額は導入した制度の内容や、かかった経費、目標達成度などによって変動します。

「最大額」はあくまで理想的な条件が揃った場合であり、自社がいくら受給できるかは、計画を立ててみないと正確には分からないと認識しておくのが良いでしょう。

2025年(令和7年度)の人材確保等支援助成金はどう変わりましたか?

助成金制度は、毎年のように見直しや変更が行われます。

具体的には「人事評価改善等助成コース」や「派遣元特例コース」が令和7年3月31日に廃止されました。

今後も働き方改革の推進や、特定業種の人手不足解消を後押しする観点から、要件が変更される可能性があります。

特に、テレワークコースや外国人労働者就労環境整備助成コースなどは、社会情勢を反映して内容がアップデートされることが多いです。

申請を検討する際は、必ず厚生労働省のホームページなどで最新の公式情報を確認してください。

人材確保等支援助成金は個人事業主でも申請できますか?

人材確保等支援助成金の対象は個人法人を問いません。

そのため、個人事業主の方でも申請は可能です。

ただし、雇用保険適用事業所の事業主であることが必須条件となります。

従業員を一人も雇用していない一人親方や、雇用保険に加入していない事業所は対象外となりますのでご注意ください。

人材開発支援助成金と人材確保等支援助成金の違いは?

両者は混同されがちですが、目的が明確に異なります。

- 人材開発支援助成金:従業員のスキルアップを目的とした職業訓練に対して支援

- 人材確保等支援助成金:制度や環境の整備を通じて人材の定着を図ることを支援

簡単に言えば、前者は「人材育成」、後者は「人材定着」に主眼を置いた助成金だと区別すると分かりやすいでしょう。

介護事業所でも人材確保等支援助成金は使えますか?

介護事業所でも人材確保等支援助成金は使えます。

介護業界は、建設業と並んで特に人手不足が深刻な業種の一つであり、国も重点的に支援しています。

特に、職員の待遇改善や働きやすい職場環境づくりを支援する「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」は、多くの介護事業所で活用されています。

評価制度の導入や、腰痛対策を含む健康づくり制度の整備などで、職員の定着率向上を目指すことができます。

ハローワーク経由で外国人雇用をした場合、人材確保等支援助成金は使えますか?

ハローワーク経由で外国人を雇用しても、人材確保等支援助成金は使えます。

採用経路がハローワーク経由であるかどうかにかかわらず、外国人労働者を雇用し、その方の定着のために環境整備を行うのであれば対象となります。

この場合、「外国人労働者就労環境整備助成コース」の活用を検討することになります。

ただし、助成金の対象となるのは採用活動そのものではなく、採用した後の就労環境の整備費用である点に注意が必要です。

外国人労働者を個人事業主が雇用した場合、人材確保等支援助成金は活用できますか?

助成金の申請資格は法人か個人事業主かで区別されません。

雇用保険適用事業所であれば、個人事業主で「外国人労働者就労環境整備助成コース」の申請要件を満たします。

飲食業や小売業などを営む個人事業主が、外国人スタッフの定着のために多言語マニュアルを作成する、といった活用例が考えられます。

人材確保等支援助成金は外国人技能実習生を受け入れた企業は活用できますか?

原則として外国人技能実習生は助成金の対象外となります。

人材確保等支援助成金は、雇用保険の被保険者となっている労働者の離職率低下を目的としています。

外国人技能実習生は、技能移転を目的とした在留資格であり、労働者とは見なされず、雇用保険の被保険者とならないためです。

ただし、技能実習を修了し、その後「特定技能」などの就労ビザに切り替えて直接雇用した場合は、その労働者は助成金の対象となり得ます。

まとめ

人材確保等支援助成金は、単に経費の助成を受けるための制度ではありません。

この助成金の申請プロセスを通して自社の課題と真剣に向き合うことが、社員の定着率を高め、企業の競争力を強化する本質的な組織改善へとつながります。

確かに、申請手続きは複雑で、成果目標の達成という厳しい要件もありますが、それを乗り越えて得られるメリットは計り知れません。

社員が「この会社で働き続けたい」と心から思える職場環境を整えることは、あらゆる企業活動の基盤となる投資です。

この記事を参考に、ぜひ貴社の課題解決とさらなる発展に向けた第一歩として、人材確保等支援助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。