事業承継やM&Aを検討する際、複雑な手続きや膨大な書類作成に頭を悩ませている経営者の方は多いのではないでしょうか。

特に事業承継・M&A補助金の申請は、公募要領の理解から事業計画書の作成まで専門知識が必要で、自社だけで進めるには大きな負担となります。

本記事では、事業承継・M&A補助金の申請代行について詳しく解説します。

申請代行を依頼できる専門家の種類や選び方のポイント、実際の申請プロセス、さらに注意すべき法的制約まで幅広くカバーします。また、実績豊富なおすすめ代行業者も厳選してご紹介します。

| 会社名/事務所名 | FinTax株式会社/FinTax税理士法人 | SMC税理士法人 | FDWORK合同会社 | トライズコンサルティング | 株式会社アクセルパートナーズ | b株式会社 | ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 所在地 | 東京都港区 | 東京都中央区 | 東京都渋谷区 | 千葉県千葉市 | 東京都品川区 | 東京都品川区 | 東京都渋谷区 |

| 設立年 | 2022年 | 2007年 | 2020年 | 2020年 | 2015年 | 2025年 | 2007年 |

| 申請実績 | 公開なし | 事業再構築補助金:実績あり | 事業再構築補助金・ものづくり補助金:250件以上(4年間) | ものづくり補助金:134件、事業再構築補助金:80件 | 公開なし | 800社以上(累計) | 補助金・助成金:600件以上(年間) |

| 採択率 | 採択率:100% | 採択率:93% | 採択率:100% | ものづくり補助金:93.0%、事業再構築補助金:86.9% | 公開なし | 採択率:90% | 採択率:76.51% |

| 得意業種 | 製造/IT/スタートアップ | 中小企業 | 中小企業 | IT関連/飲食業/建設業/理美容/健康関連 | 集客/IT/営業/求人 | IT/不動産業/製造業/サービス業 | 総合的な企業支援 |

| 着手金 | 15万円 | 11万円 | 5万円~ | 14万円 | 10万円 | 0〜10万円 | 0円 |

| 成功報酬 | 12% | 10% | 補助金額の10%~ | 9% | 採択金額の10%(下限10万円) | 20% | 20% |

| 初回相談 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 詳細 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |

| 公式サイト | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP |

事業承継・M&A補助金とは

事業承継・M&A補助金は、日本の中小企業が事業承継やM&A(企業の合併・買収)を行う際に発生する専門家費用や設備投資などの経費を国が支援する補助金制度です。

経営者の高齢化や後継者不足が深刻化する中、黒字経営であっても廃業を余儀なくされるケースが増加しており、貴重な経営資源の消失を防ぐことが大きな課題となっています。

この補助金は、親族内承継や第三者への事業引継ぎ、M&Aの実施に伴うコンサルタント費用や設備投資、廃業時の費用などを幅広くカバーし、次世代への経営資源の円滑な引継ぎを後押しします。

補助金は「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」など複数の類型があり、補助上限は最大1,000万円(一定の賃上げ実施時)で、対象経費や補助率は枠ごとに異なります。

※参考:中小企業庁

例えば、設備費や専門家謝金、外注費、委託費、保険料などが対象となります。申請には公募要領の確認と、補助事業期間内の経費支出が必要です。こうした支援を通じて、中小企業の生産性向上や日本経済の活性化を目指しています。

事業承継・M&A補助金の申請代行は違法?

補助金申請を“丸ごと外注”できるかは、行政書士法と補助金公募要領の双方を満たすかが判断基準となります。ここでは委任の可否とグレーゾーンを整理します。

行政書士に申請書の作成を依頼することは可能

行政書士法第1条の3により、官公署提出書類の作成代行は行政書士の独占業務です。

※参考:e-gov

事業承継・M&A補助金の交付申請書や事業計画書も該当するため、有償での作成依頼は行政書士または行政書士法人のみ可能です。

電子申請システム「jGrants」では、利用規約で最終送信は申請者本人が行うことを求めており、行政書士による代理送信は不可です。実務では草案作成後の確認・申請ボタン押下は企業側が担当する必要があります。

例外として「電子委任状機能」により行政書士の代理申請操作も可能ですが、委任状添付・委任内容登録が必要で、最終責任は委任元企業に残ります。

完全丸投げを希望しても、補助金事務局等からの照会には代表者が回答するケースが多く、100%ノータッチは現実的に困難です。ヒアリングや証憑収集の効率化体制構築が代行活用成功の鍵となります。

その他専門家による申請サポートを受けることもできる

税理士・中小企業診断士・M&Aアドバイザリーなど行政書士以外の専門家は、「事業計画のブラッシュアップ」「財務試算・企業価値評価」「M&Aスキームの設計」といったコンサルティング業務で関与可能です。

公募要領の専門家活用枠により、これら費用も補助対象となるため、計画策定段階から伴走してもらうことで実質的な自己負担を抑えつつ質を高められます。

ただし申請書の有償作成・提出は行政書士に限られるため、コンサル会社への丸ごと依頼でも最終的に行政書士をアサインする「ハイブリッド体制」が一般的です。

契約時にはコンサル費と書類作成費を明確に切り分け、補助対象外費用が後から増えないよう内訳を明示した見積書を取り交わすことがトラブル防止につながります。

事業承継・M&A補助金の申請サポートの依頼先

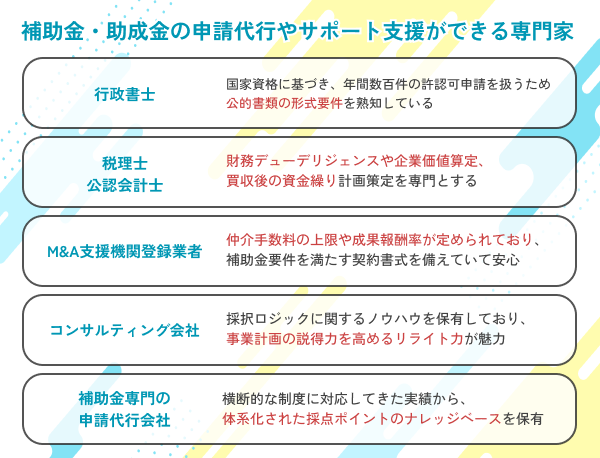

依頼先選びは、資格要件・採択実績・料金体系の3軸で比較するのが鉄則です。主要5カテゴリーの特徴を整理します。

行政書士法人

行政書士法人は国家資格に基づき、年間数百件の許認可申請を扱うため公的書類の形式要件を熟知しています。料金は着手金20万円前後+成功報酬10〜15%が相場で、電子委任状対応なら実質的な丸投げも可能です。

弱点は事業計画の中身を深掘りする経営コンサルティング範囲を不得意とする点です。M&AスキームやPMI戦略では税理士・FAなど他士業との連携が必要で、ワンストップ体制でも実務は分業となるケースが多いです。

複数士業が関わる場合は、責任範囲と報酬配分を契約書に明記し、連絡窓口を一本化することでプロジェクト進行の混乱を防げます。

税理士・会計士

税理士や公認会計士は財務デューデリジェンスや企業価値算定、買収後の資金繰り計画策定を専門とします。

補助金申請では「財務指標の改善効果」「成長計画の実現可能性」をロジカルに示す必要があり、BS・PLへのインパクトを定量化できる点が採択率向上に直結します。

M&A後の経営統合フェーズ(PMI)における管理会計構築まで視野に入れた提案を受けられるのもメリットです。

ただし税理士法では補助金申請書の作成・提出を独占業務としていないため、書類作成を全面委任する場合は提携行政書士との共同受任となり、報酬が二重に発生する可能性があります。

税務顧問契約と補助金コンサル契約がセット料金か個別料金かで総額が大きく変わるため、見積取得時に「補助金関連のみの追加費用」を明示してもらうことが重要です。

中小企業庁のM&A支援機関登録業者

中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録された仲介・FAは、補助対象経費となる仲介手数料の上限や成果報酬率が定められており、補助金要件を満たす契約書式を備えている点で安心感があります。

登録リスト掲載は定期更新が義務付けられているため、直近の登録有効期限を確認することが公募要領でも強調されています。

一方、仲介会社は成約手数料に重きを置くビジネスモデルのため、補助金申請そのものは外部士業へ委託するケースが多数。

タスク分割の明確化が不十分だと「誰が事業計画を作成し、誰が提出するのか」が曖昧になり、責任所在が不透明なまま公募締切を迎えるリスクが生じます。

契約前に補助金対応の担当者と打合せし、申請業務のガントチャートを共有してもらうことで、進行の遅延を防止しましょう。

コンサルティング会社

補助金専門コンサルやM&Aアドバイザリーは、採択ロジックを研究し尽くしたテンプレートや加点ノウハウを保有しており、事業計画の説得力を飛躍的に高めるリライト力が魅力です。

複数制度を横串で比較し、最適な補助金を提案できる点も高評価ポイント。初回無料診断で採択可能性を数値化し、費用対効果を提示するサービスも増えています。

ただしコンサルは行政書士資格を持たない場合が多く、書類提出フェーズで提携士業をアサインする追加コストが発生するほか、責任分界点が曖昧になるリスクがあります。

実績公開の透明性と、士業連携のスキームを具体的に示しているかをチェックし、契約書で「不採択時の報酬減額」「追加作業の無償対応範囲」などを明記しておくことが、想定外のコスト膨張を防ぐコツです。

補助金専門の申請代行会社

補助金特化型の代行会社は、ものづくり補助金やIT導入補助金など横断的な制度に対応してきた実績から、審査員が求める採点ポイントを体系化し、ナレッジベースを共有しているのが大きな強みです。

事業承継・M&A補助金においても、過去の採択傾向を踏まえたテンプレートを活用しつつ、企業独自の強みを盛り込んだカスタマイズ提案を行います。

一方で、担当コンサルタントの経験値にばらつきがある場合、ヒアリング不足から内容が画一化されやすい点が弱みです。

契約前に担当者のプロフィールや直近の採択事例を確認し、「自社と同業種・同規模の実績があるか」を必ずヒアリングしましょう。さらに進捗共有の頻度やレビュー体制を明示した「サービスレベル合意(SLA)」を締結しておくと、品質担保がより確実になります。

事業承継・M&A補助金で申請サポートを依頼するメリット

事業承継・M&A補助金の申請において、コストを払って代行やサポートを活用すべきか、メリットや費用対効果について検証します。

単独申請より採択率が大幅に高まる

行政書士や専門コンサルを活用した案件に限ると採択率は50〜65%まで跳ね上がるとの集計結果があります。

これは単に書類の体裁が整うだけでなく、評価項目ごとの加点要素を網羅し、審査員が“読みやすい順序”でプレゼンテーションできるためです。

特に第三者承継の場合は「統合後3年間で雇用維持・付加価値額を年率3%向上」という成果目標を立証する必要があり、財務・人事・ITのクロスセクションを踏まえた計画立案が必須です。

専門家は類似案件のKPI実績を持つため、合理的な裏付けデータを添付しやすく、説得力が格段に増す点が採択率向上の決め手となります。

専門知識による質の高い申請書類の作成ができる

事業承継・M&A補助金の評価シートでは、「事業再編によるシナジー」「地域経済への波及効果」「ガバナンス強化策」など多面的な観点が採点対象となります。

専門家は各項目の配点ウエイトを把握しており、審査員が重視するKPIを優先的に盛り込む“勝ちパターンの構成”を持っている点が強みです。

さらに第三者からのレビューを受けることで、企業側が見落としがちな弱点を事前に修正できます。

結果として「整合性」「実現可能性」「再現性」の3軸が高評価を獲得しやすくなり、金融機関や投資家への説明資料としても兼用できるレベルのアウトプットに仕上がります。

申請にかかる工数と時間の削減

経営者自らが対応する場合、本業へ割ける時間が減り事業承継準備そのものが遅れるケースも散見されます。

代行を活用すればヒアリング1〜2回・書類確認2回程度で完結し、稼働時間を70%以上削減できた事例も報告されています。

また電子申請システム「jGrants」はブラウザの相性問題や添付ファイル容量制限でエラーが起きやすいのが難点。専門家はアップロード順序やPDF圧縮ノウハウを共有しているため、システムトラブルによるタイムロスを最小化できます。

公募締切直前は事務局問い合わせが混雑するため、経験者による“つまずきポイントの事前除去”は大きな時間的メリットです。

形式不備による不受理や減点を未然に防げる

補助金審査では「要件不備・書類不足」による門前払いが毎年一定数発生します。専門家は提出前に独自のチェックリストで100項目超をクロスチェックし、形式不備を限りなくゼロに近づけます。

さらに審査期間中に事務局から“内容確認依頼”が来ることがありますが、対応期限は通常3営業日と短いのが実態です。

代行会社は過去の通達文面をデータベース化しており、類似エラーのテンプレ回答を即時共有することで、対応遅延による減点・不受理リスクを回避できます。

公募期間内の申請に間に合わせやすくなる

事業承継・M&A補助金の一次公募は例年4〜5月で、募集期間は約6〜8週間と短期です。

※参考:事業承継・M&A補助金

専門家ネットワークを持つ代行会社は定型フォームや証憑リストを準備し、作業期間を約2週間に圧縮した成功例もあります。

公募締切後の修正は不可で、初回提出時の完成度が重要です。

駆け込み申請を避けるには、提携士業との役割分担や内部承認フローの早期確立、ガントチャートによる逆算管理が必要です。代行会社に依頼すれば進行管理を任せられ、大きなアドバンテージとなります。

事業承継・M&A補助金の申請方法と流れ

申請の全体像を把握し逆算管理すれば、書類作成と電子申請の負荷を大幅に軽減できます。5段階のステップを時系列で整理しましょう。

公募要領を精読し、自社の承継スキームが対象枠に該当するかをチェックします。買収契約書、株主構成図、財務諸表など必須資料を洗い出し、GビズIDプライムの取得を並行して進めるのが鉄則です。

M&A後3年間で付加価値額を年率3%以上高める施策を数値化し、投資回収シミュレーションを添付。ここで専門家とブレストし、加点要素を網羅した骨子を固めます。

行政書士が主体となり、様式1〜5号を入力。財務試算表・買収後KPI・雇用維持計画をExcelで整形し、PDF変換して添付します。

提出期限3日前を社内の最終チェック日に設定し、電子委任状の有無を確認。ファイル名は「001_交付申請書.pdf」など命名規則に合わせます。

実績報告書、支出証拠書類、検収書を期限内に提出し、補助金入金までモニタリング。PMI施策や雇用実績のフォローアップも代行会社に委託可能です。

事業承継・M&A補助金の申請サポートにかかる費用目安

代行費用は「着手金+成功報酬」が主流です。企業規模や申請枠で幅があるため、相場レンジと構成要素を把握しておきましょう。

着手金は15万〜30万円がボリュームゾーンです。内容はヒアリング、事業計画ドラフト、必要資料リスト作成、電子申請アカウント設定支援などの初期コンサルが中心です。

近年はオンライン完結型サービスの登場で着手金10万円以下のライトプランも見られますが、レビュー回数や修正対応が制限されるケースが多いため、契約前に条件を確認しましょう。

成功報酬は補助金交付額の10〜15%が標準で、最低報酬を30万円前後に設定する事業者が多数です。

M&A仲介手数料も補助対象に含む場合、仲介会社と行政書士の双方が報酬請求する二重構造になりがちなので、総額の上限を必ず見積書で明示。

不採択時の返金規定は〈着手金返金なし+次回申請時割引〉型と〈一部返金〉型があるため、リスクと再チャレンジ費用を比較検討しておくと安心です。

事業承継・M&A補助金の申請サポート業者おすすめ7社

採択率や料金公開の透明性、ワンストップ体制を評価基準に、特に実績豊富な8社をピックアップしました。

FinTax株式会社/FinTax税理士法人

- 財務DDから交付申請まで一括伴走サポート体制

- 税理士主導で資金計画と採択ロジックを両立提案

- 採択率7割超を公表し透明な実績開示を徹底運用

| 会社名/事務所名 | FinTax株式会社/FinTax税理士法人 |

|---|---|

| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18-21 第一日比谷ビル 7F |

| 設立年 | 2022年 |

| 申請実績 | ものづくり補助金 : 1件(過去2年) |

| 採択率 | 採択率: 100% |

| 得意業種 | 製造/IT/スタートアップ |

| 着手金 | 15万円 |

| 成功報酬 | 12% |

| 初回相談 | 無料 |

| 公式サイト | 公式サイトを見る |

参考 : FinTax株式会社/FinTax税理士法人公式サイト

FinTax株式会社/FinTax税理士法人は、事業承継・M&A補助金申請において90%以上の高い採択率を誇る専門代行業者です。ビジネス経験豊富な役員・税理士が直接ヒアリングを行い、審査項目を熟知したプロが事業計画を練り上げます。

オンライン対応により全国どこからでも申し込み可能で、依頼者の負担は最初のヒアリングと途中確認のみ、最短3時間で完了します。

料金体系は着手金150,000円+成功報酬(採択時補助金額×12%)で、不採択の場合は着手金のみの支払いとなります。次回募集への再応募時は追加着手金不要のため、リスクを抑えて申請代行を依頼できる点が特徴です。

SMC税理士法人

引用 : SMC税理士法人

- 東海圏最大級の承継支援件数で安心感高い体制

- 税理士行政書士連携し登記変更まで一気通貫体制

- 無償モニタリングで実績報告フェーズも伴走安心

| 会社名/事務所名 | SMC税理士法人 |

|---|---|

| 所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-8-2 八丁堀共同ビル 502 |

| 設立年 | 2007年 |

| 申請実績 | 事業再構築補助金: 14件(累計) ものづくり補助金 :1件(過去1年) |

| 採択率 | 採択率: 93% |

| 得意業種 | 中小企業 |

| 着手金 | 11万円 |

| 成功報酬 | 10% |

| 初回相談 | 無料 |

| 公式サイト | 公式サイトを見る |

参考 : SMC税理士法人公式サイト

SMC税理士法人は経営革新等支援機関として国の認定を受けた補助金申請代行の専門業者です。事業再構築補助金において93%という高い採択率を誇り、豊富な実績と専門知識を活かした質の高いサポートを提供しています。

中小企業診断士を始めとした専門家が直接対応し、企業の事業構想や対象経費のヒアリングから採択可能性の見極め、補助金の制度設計と審査項目を織り込んだ事業計画書の作成まで一貫してサポートします。

単なる申請代行にとどまらず、経営状況の分析から事業計画の策定・実行支援、進捗管理、フォローアップまで企業の経営支援を専門的に行う点が特徴です。

FDWORK合同会社

引用 : FDWORK合同会社

- 元審査員在籍で加点視点の計画ブラッシュアップ

- 着手金10万円と低額で初挑戦企業を支援も手厚

- 専用チャットで週次進捗共有しレス速度高い対応力

| 会社名/事務所名 | FDWORK合同会社 |

|---|---|

| 所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目33-6 日本郵政宿舎 |

| 設立年 | 2020年 |

| 申請実績 | 事業再構築補助金・ものづくり補助金:250件以上(4年間) |

| 採択率 | 採択率: 100% |

| 得意業種 | 中小企業 |

| 着手金 | 5万円~ |

| 成功報酬 | 10%~ |

| 初回相談 | 無料 |

| 公式サイト | 公式サイトを見る |

参考 : FDWORK合同会社公式サイト

FDWORK合同会社は、事業再構築補助金・ものづくり補助金において4年間で250件以上の申請サポートを実施し、採択率100%という圧倒的な実績を誇る補助金申請のプロフェッショナルです。

中小企業診断士の資格を持つ代表が、豊富なネットワークと専門知識を活かして質の高いサポートを提供します。同社の特徴は、単なる書類作成代行にとどまらず、現場に寄り添った経営支援を実践している点です。

お客様の現状を丁寧にヒアリングし、「なぜ補助金が必要なのか」「補助金を使ったら将来どうなるのか」という説得力のあるストーリーを構築します。

専任担当者が書類制作から実績報告まで一貫してフルサポートし、補助金が入金されるまで丁寧にサポートするため、安心して利用できます。

トライズコンサルティング

引用 : トライズコンサルティング

- 士業14名体制で書類レビューを多段階実施強化

- 採択後の検査対応保証で返金リスクを低減約束化

- 着手金22万円成功報酬11%の明朗価格設定済

| 会社名/事務所名 | トライズコンサルティング |

|---|---|

| 所在地 | 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1丁目15−3 リードシー千葉駅前ビル B1F |

| 設立年 | 2020年 |

| 申請実績 | ものづくり補助金:134件 事業再構築補助金:80件 |

| 採択率 | ものづくり補助金:93.0% 事業再構築補助金:86.9% |

| 得意業種 | IT関連/飲食業/建設業/理美容/健康関連 |

| 着手金 | 14万円 |

| 成功報酬 | 9% |

| 初回相談 | 無料 |

| 公式サイト | 公式サイトを見る |

参考 : トライズコンサルティング公式サイト

トライズコンサルティングは、事業承継・M&A補助金の前身である「事業承継・引継ぎ補助金」について豊富な申請代行実績を有し、サポートした案件について高い採択率を誇っている専門業者です。

代表は中小企業診断士の資格を持ち、認定経営革新等支援機関にも登録されているため、安心して相談できます。同社の強みは、単なる書類作成代行ではなく、申請内容の検討や事業計画の練り込み段階からトップコンサルタントがサポートする点です。

大型補助金の申請を特に得意としており、ものづくり補助金では累計採択数134件・採択率93.0%、事業再構築補助金では累計採択数80件・採択率86.9%という実績を持ちます。

アクセルパートナーズ

引用 : アクセルパートナー

- AIライティングで草案72時間以内に提示速度

- 不採択時半額返金制度で費用リスク抑制策定済

- Slack連携で資料収集と進捗共有を効率化推

| 会社名/事務所名 | アクセルパートナーズ |

|---|---|

| 所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田4丁目9-2 東五反田KBビル 12F |

| 設立年 | 2015年 |

| 申請実績 | 公開なし |

| 採択率 | 公開なし |

| 得意業種 | 集客/IT/営業/求人 |

| 着手金 | 10万円 |

| 成功報酬 | 10%(下限10万円) |

| 初回相談 | 無料 |

| 公式サイト | 公式サイトを見る |

参考 : アクセルパートナーズ公式サイト

アクセルパートナーズは、事業承継・M&A補助金申請において豊富な実績を持つ専門サポート業者です。中小企業診断士が多数在籍し、補助金に精通したプロフェッショナルが対応します。

同社の特徴は、必ず複数人で担当する体制により事務局からの修正が少なく、手続き完了が早い点です。必要書類をわかりやすいエクセルシートで管理するため、準備しやすく書類の出し漏れを防げます。

申請にあたって依頼者が行うのは、決算書などの必要書類準備とヒアリングの時間のみで、大幅な負担軽減が可能です。集客・IT・営業・求人など様々な専門家が在籍しているため、新規事業の相談にも対応でき、補助金申請を超えた総合的な経営支援を受けることができます。

b株式会社

引用 : b株式会社

- 技術DDと知財評価をセットで支援体制強化済み

- スタートアップ承継案件の採択率は8割超で実績が豊富

- 情報管理はGit徹底し履歴追跡を容易化します

| 会社名/事務所名 | b株式会社 |

|---|---|

| 所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田4丁目7番27号 NOVEL WORK Gotanda10F |

| 設立年 | 2025年 |

| 申請実績 | 800社以上(累計) |

| 採択率 | 採択率: 95% |

| 得意業種 | IT/不動産業/製造業/サービス業 |

| 着手金 | 0〜10万円 |

| 成功報酬 | 20% |

| 初回相談 | 無料 |

| 公式サイト | 公式サイトを見る |

参考 : b株式会社公式サイト

b株式会社は、事業承継・M&A補助金をはじめとする各種補助金申請代行において豊富な実績を持つ専門業者です。申請書類の準備から最終的な報告、アフターフォローまで幅広いサポートを提供し、企業が補助金を効率的かつ効果的に獲得できるよう支援しています。

同社の特徴は、知識と経験が豊富な専門家による一貫したサポート体制です。事業計画書や経費明細書などの複雑な申請書類の作成から、審査結果受領後の書類整理、補助金対象事業の報告書作成まで、申請プロセス全般をカバーします。

採択後も領収書や証拠書類の管理、計画変更申請の支援など、継続的なフォローアップを実施しており、申請の成功率向上だけでなく、企業の継続的な事業成長を見据えたサービスを提供している点が強みです。

ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

引用 : ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

- クロスボーダー承継を英語の計画書で支援できる体制が整ている

- 海外ファンド買収案件で採択率7割超で実績豊富

- 三拠点連携で全国同時に電子申請への対応が可能

| 会社名/事務所名 | ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 |

|---|---|

| 所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-11-14 NKビル10階 |

| 設立年 | 2007年 |

| 申請実績 | 補助金・助成金:600件以上(年間) |

| 採択率 | 採択率:76.51% |

| 得意業種 | 総合的な企業支援 |

| 着手金 | 0円 |

| 成功報酬 | 20% |

| 初回相談 | 無料 |

| 公式サイト | 公式サイトを見る |

ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社は、事業承継・M&A補助金申請において豊富な実績を持つ総合支援業者です。

代表の西内孝文氏は税理士・中小企業診断士・行政書士・社会保険労務士など多数の国家資格を保有し、補助金申請から事業承継まで幅広い専門知識でサポートします。

同社の特徴は、着手金なしの成功報酬後払い方式を採用している点で、補助金申請が初めての方でも安心して利用できます。

また、M&A支援機関として登録済みであり、ファイナンシャル・アドバイザリー業務も提供しているため、M&A実行から補助金申請まで一貫したサポートが可能です。

事業承継・M&A補助金の申請サポート業者を選ぶ際の注意点

業者選定では資格要件・実績開示・料金透明性の3要素を必ずチェックし、トラブルを防ぐための契約条項を精査しましょう。

申請する補助金枠の条件に必要な資格や登録の有無を確認する

行政書士資格の有無やM&A支援機関登録状況を確認せずに契約すると、補助対象外経費として全額返還命令を受けるリスクがあります。

契約前に登録番号・有効期限を提示してもらい、補助金公募要領の条件と照合することが重要です。専門家活用枠を利用する場合は、支援計画書や委任契約書の様式が要件を満たすか併せて確認しましょう。

特に専門家活用枠では、中小企業庁に登録されたM&A支援機関の提供する支援に係る費用のみが補助対象となるため、登録されていない業者への依頼は補助金を受けられても費用が補助されません。

また、認定経営革新等支援機関による確認書の発行が必要な場合もあるため、業者選定時には該当する認定機関であるかも確認が必要です。

採択実績や採択率が適切に開示されているか確認する

「採択率90%超」など極端な数値を標榜する事業者には注意が必要です。分母となる申請件数や、難易度が低い枠を含めた全体値かを開示していない場合があります。

一般的な補助金の採択率は50~60%程度であり、事業再構築補助金でも30~60%とばらつきがあります。

年度別・枠別の詳細実績を提示できるか、第三者証明(補助金事務局メールなど)を閲覧できるかをチェックし、数値の信頼性を見極めましょう。

優秀な代行業者は事業再構築補助金が通るコツを理解しているため採択率90%以上になることもありますが、採択率50%前後の会社は補助金に対する理解が浅い可能性があるため注意が必要です。

料金体系と透明性を確認する

見積書に「コンサル費」「書類作成費」「電子申請サポート費」の内訳が明記されていない場合、業務範囲外の追加請求が発生しがちです。

成功報酬率だけでなく最低報酬額、交通費・翻訳費など実費精算項目の有無、再申請時の割引制度を確認し、トータルコストの上限を契約書で確定させることが重要です。

料金体系が不透明な補助金コンサルタントは危険であり、必ず料金体制の透明性が高い業者を選定しましょう。

契約前には料金体系、補助金申請採択後のサポート、不採択時の対応を直接確認し、書面やメールなど形で残るようにすることでトラブルのリスクを軽減できます。

サポート範囲と担当フェーズ、アフターフォローの有無を確認する

採択後の実績報告・検査対応は半年~1年後に発生します。ここをサポート外とする代行会社も多いため、交付決定後のフォローが契約範囲に含まれるか要確認です。

担当者変更時の引き継ぎ方法や、チャットサポート・訪問回数の上限も明文化し、伴走期間のサービスレベルを担保しましょう。

補助金は採択されてからが本当のスタートであり、実際に補助金を受け取るまでには事業実施、実績報告書の作成・提出、検査対応など多くの手続きが必要です。

これらの手続きを怠ると補助金の返還命令を受ける可能性もあるため、採択後のサポートが充実している業者を選ぶことで、確実に補助金を受け取ることができます。

連絡体制・レスポンス速度にも注意が必要

公募期間は質問が集中し、メール返信が数日遅れるだけで致命傷になるケースもあります。専用チャットツールで24時間以内返信保証を設定しているか、担当者のバックアップ体制があるかをチェックしましょう。

進捗管理シートを共有し、双方のタスク完了期限を可視化できる体制を整えれば、スケジュール遅延リスクを最小化できます。

補助金申請では交付決定から実績報告まで複数のフェーズがあり、各段階で適切なコミュニケーションが必要です。

特に実績報告では発注から支払までの証明書類提出が求められるため、迅速な対応ができる業者を選ぶことで、補助金受取までの手続きを円滑に進められます。

事業承継・M&A補助金の申請代行に関するよくある質問

事業承継・M&A補助金の申請は行政書士に頼めば完全に丸投げできますか?

電子申請システム「jGrants」では、申請者本人による最終送信が必要なため「完全丸投げ」は不可能です。

ただし電子委任状機能を設定すれば、行政書士が代理で申請操作を行うことが可能で、ほぼ代行同然の運用ができます。

委任状の作成・登録手続きは行政書士がサポートできますが、最終責任は委任元企業に残り、事務局からの追加質問や照会には代表者自らが回答するケースが多い点を理解しておく必要があります。

申請者自身による申請として認められない場合は、不採択や交付決定の取り消しとなるリスクもあるため注意が必要です。

jGrants に代理申請機能はありますか?

jGrantsには代理申請機能が実装されており、事業者が行政書士等に申請作成の代理を依頼できます。ただし申請の提出は事業者自身で行う必要があります。

代理申請を利用するには、事前にGビズIDで委任申請が必要です。委任元がGビズIDサイトで「委任先一覧・委任申請」から代理申請者のメールアドレスを入力し、代理申請者が受任承認を行うことで委任関係が成立します。

委任後は行政書士等がjGrants上で申請を作成し、事業者が最終確認・提出を行う流れとなります。委任元は進捗をリアルタイムで把握でき、必要に応じて修正も可能です。

事業承継補助金の対象経費にはどのようなものがありますか?

事業承継・M&A補助金の対象経費は枠によって異なります。

専門家活用費(税理士・行政書士・M&A仲介)、デューデリジェンス費、株式・事業譲受費用の一部、設備・ソフトウェア導入費、広報費などが事業承継補助金の対象です。

一方、対象外となりやすいのは買収対象企業の負債返済原資、仲介手数料の成果報酬超過分、役員報酬などです。経費区分を誤ると減額・返還のリスクがあるため注意が必要です。

専門家を交えてしっかりと確認しましょう。

M&A仲介会社(FA)の手数料も補助対象になりますか?

中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録されたファイナンシャル・アドバイザー(FA)またはM&A仲介業者による手数料のみが補助対象となります。登録されていない業者への支払いは補助対象外です。

令和6年度より登録支援機関は手数料体系の公表が義務付けられており、2,618件の登録支援機関において手数料体系が公開されています。補助率は2/3または1/2で、専門家活用枠の補助上限は800万円以内です。

契約書には補助金対象部分と自己負担部分を明確に区分しておくことで、支払時の精算がスムーズになります。なお、顧問契約に基づく支援は補助対象外であり、別途FA・仲介契約を締結した場合のみ補助対象となる点に注意が必要です。

不採択だった場合、支払った着手金は返金されますか?

一般的に、不採択となった場合でも着手金は返金されません。着手金は申請代行の依頼時に支払う固定費用であり、採択・不採択にかかわらず発生するものです。

ただし、一部の業者では独自のサービスとして、再申請を2回まで無料でサポートし、それでも不採択の場合は着手金を返金する制度を設けているところもあります。

また、再申請時に着手金を免除・割引する制度を設ける会社もあるため、契約前に返金条件と再チャレンジ費用を比較することが重要です。

事業再構築補助金などでは着手金が10万円~30万円程度と高額になるため、契約時には不採択時の対応について必ず確認しておきましょう。

まとめ

事業承継・M&A補助金の申請代行は、行政書士による書類作成代行や中小企業診断士・税理士によるコンサルティングサポートなど、複数の専門家に依頼することが可能です。

ただし、申請書の有償作成は行政書士の独占業務であり、最終的な申請操作は申請者本人が行う必要があります。

申請代行を活用することで、複雑な事業計画書の作成負担を大幅に軽減でき、審査ポイントを押さえた質の高い申請書類の作成により採択率向上も期待できます。

代行業者選びでは、採択実績・料金体系・サポート範囲を比較検討し、自社のニーズに最適な専門家を選ぶことが重要です。

事業承継・M&A補助金は最大800万円の大型補助金であるため、専門家のサポートを受けながら確実な申請を目指し、事業承継やM&Aの成功につなげましょう。