事業構造の転換や経営の効率化を進める中で、人員整理や中途採用は多くの企業にとって重要な経営課題です。

しかし、離職する従業員への再就職支援や、新たな人材の採用には多大なコストと労力がかかり、頭を悩ませる経営者様や人事担当者様も少なくないでしょう。

早期再就職支援等助成金は、こうした企業の負担を軽減し、労働移動を円滑化するために設けられた国の支援制度です。

※参考:みんなの補助金コンシェルジュ

本記事では、複雑で分かりにくい早期再就職支援等助成金について、各コースの概要から対象要件、申請方法、活用するメリットまで、初めての方にもご理解いただけるよう、わかりやすく徹底的に解説します。

早期再就職支援等助成金とは?

早期再就職支援等助成金とは、事業主の都合により離職する従業員の再就職を支援する企業や、離職者を早期に雇い入れる企業に対して、国が費用の一部を助成する制度です。

- 離職者を支援する企業向け:やむなく従業員を離職させる際に、再就職支援を行う企業への助成

- 離職者を採用する企業向け:事業主都合で離職した人材を、新たに雇い入れる企業への助成

以前は「労働移動支援助成金」や「中途採用等支援助成金」といった名称で運用されていましたが、令和4年度から「早期再就職支援等助成金」として運用が開始されました。

企業の事業構造転換などを円滑に進めると同時に、労働者が失業期間を短縮し、安心して新たなキャリアへ踏み出せるよう社会全体でサポートすることが目的です。

企業の財務的負担を軽減するだけでなく、離職者への手厚い支援を通じて企業の社会的責任を果たし、円満な組織改革を実現するための重要な制度といえるでしょう。

早期再就職支援等助成金の各コース概要と対象者の要件

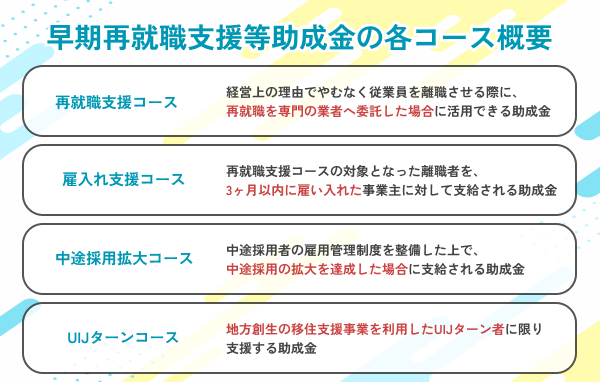

早期再就職支援等助成金には、目的や対象に応じて複数のコースが設けられています。

自社の状況に最適なコースを選定するため、それぞれの概要と要件を正しく理解することが不可欠です。

1|再就職支援コース|人員整理時の再就職支援に使える助成金

人員整理時の再就職を専門業者に委託する企業を対象に、その費用を助成

2|雇入れ支援コース|他社の離職者を採用した企業が使える助成金

再就職支援の対象となる離職者を早期に採用した企業を対象に助成

3|中途採用拡大コース|中途採用を増やした企業が使える成果報酬型助成金

中途採用を増やし雇用管理制度を整備した企業向けの成果報酬型の助成金

4|UIJターンコース|東京圏から地方に移住してきた人材の採用支援

東京圏から地方へ移住した人材を採用した企業の採用活動費を助成

再就職支援コース|人員整理時の再就職支援に使える助成金

再就職支援コースは、経営上の理由でやむなく従業員を離職させる際に、その従業員の再就職を専門の業者へ委託した場合に活用できる助成金です。

長年貢献してくれた従業員に対し、会社として最後まで責任を持って支援したいという思いを形にすることができます。

このコースを活用することで、従業員はキャリアコンサルティングや求人開拓といった質の高い支援を受けられ、企業は円満な人員整理と社会的信用の維持を図ることが可能です。

従業員への罪悪感を少しでも和らげ、次のキャリアへ円滑に送り出すための助成金といえるでしょう。

支援にかかる委託費用という直接的なコスト負担を軽減できるため、資金繰りに悩む企業にとっては非常に心強い制度です。

再就職支援コースの助成額は委託費の最大2/3(1人あたり最大50万円)+加算あり

| 項目 | 助成内容 | 助成額(上限) |

|---|---|---|

| 基本助成(委託費用) | ・職業紹介事業者へ支払った委託費用の助成 ・助成率:中小企業 2/3、大企業 1/3 | 50万円 |

| 高年齢者加算 | 離職時の年齢が45歳以上の者への支援 | 10万円 |

| 訓練加算(経費) | ・再就職のための訓練を実施した場合の経費助成 ・助成率:中小企業 2/3、大企業 1/3 | 15万~50万円 |

| 訓練加算(賃金) | ・訓練を受講した日数に応じた賃金助成 ・助成額:中小960円/時、大企業480円/時 | ― |

再就職支援コースでは、再就職支援を職業紹介事業者に委託してかかった費用の一部が助成されます。

助成率は、委託費用の2/3(中小企業の場合。大企業は1/3)となっており、対象者1人あたりの上限額は50万円です。

※参考:アントレ社会保険労務士法人

- 高年齢者加算:離職時の年齢が45歳以上の対象者への支援で10万円を加算

- 訓練加算:再就職のための訓練を実施した場合に経費や賃金の一部を助成

このように、手厚い支援を行うほど助成額も大きくなる仕組みになっています。

再就職支援コースの対象となる離職者の要件

このコースの対象となる離職者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

- 事業規模の縮小など、事業主の都合により離職する者

- 雇用保険の被保険者である者

- 再就職援助計画または求職活動支援計画の対象者として、ハローワークによる確認を受けた者

- 事業主が委託する職業紹介事業者の再就職支援を希望している者

- 解雇予告日または退職勧奨日から離職日までの間に、再就職先が決定していない者

申請を検討する際には、対象となる従業員が上記の条件に合致しているか、事前に必ず確認することが求められます。

雇入れ支援コース|他社の離職者を採用した企業が使える助成金

雇入れ支援コースは、再就職支援コースの対象となった離職者を、その離職から3ヶ月以内に雇い入れた事業主に対して支給される助成金です。

経験豊富な人材や、前職でスキルを培った即戦力を採用したい企業にとって、採用コストを抑えつつ優秀な人材を確保できる大きなチャンスとなります。

この制度は、人材を送り出す企業と受け入れる企業、そして新たな活躍の場を求める労働者の三方良しを実現する、社会的な意義の大きい助成金です。

特に、採用市場では獲得が難しいとされる経験豊かな中高年層の人材を、助成金のサポートを受けながら採用できる点は、多くの企業にとって魅力的でしょう。

助成金を受給することで、採用コストの直接的な削減だけでなく、受け入れ後の教育訓練にも費用を充当することが可能になります。

雇入れ支援コースの助成額は1人あたり30万円(条件により40万円)+訓練加算あり

| 項目 | 助成内容 | 助成額(上限) |

|---|---|---|

| 基本助成 | 対象者の雇入れに対して支給 | 30万円 |

| 特定離職者加算 | 解雇など特に配慮が必要な離職者を雇い入れた場合 | 10万円(合計40万円) |

| 訓練加算(経費) | 雇入れ後の訓練(Off-JT)にかかる経費助成 助成率:中小企業 2/3、大企業 1/3 | 15万~50万円 |

| 訓練加算(賃金) | 訓練を受講した日数に応じた賃金助成(1日あたり) 助成額:中小960円/時、大企業480円/時 | ― |

雇入れ支援コースの基本的な助成額は、対象者1人あたり30万円です。

ただし、雇い入れた労働者が離職時の事業主において、解雇など特に配慮が必要な状況で離職した場合は、助成額が40万円に増額されます。

※参考:日本中小企業金融サポート機構

さらに、雇入れ後に対象者へ訓練(Off-JT)を実施した場合には、再就職支援コースと同様に訓練加算が適用され、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。

これにより、採用後の定着とスキルアップを支援し、長期的な戦力化を図ることができます。

雇入れ支援コースの対象となる採用者の要件

このコースの対象となるのは、以下の要件を満たす労働者を雇い入れた場合です。

- 「再就職支援コース」の対象となる離職者であること

- 前の事業所を離職した日の翌日から1年以内に、期間の定めのない労働者(無期雇用)として雇い入れられた者

- 雇入れ日の前後6か月間に、自社で就労経験がない者

- 前の事業所の事業主または密接な関係にある事業主(資本的・経済的・組織的関連性などから判断)に雇用されていないこと

最も重要な点は、前述の「再就職支援コース」の対象となる離職者を採用することが大前提となっている点です。

採用活動を行う際には、求職者がこの条件に該当するかどうかを確認する必要があります。

中途採用拡大コース|中途採用を増やした企業が使える成果報酬型助成金

中途採用拡大コースは、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用の拡大を達成した事業主に対して支給される、成果報酬型の助成金です。

単に採用コストを補助するのではなく、企業の「中途採用を増やす」という能動的な取り組みそのものを評価し、支援することを目的としています。

特に、経験豊富な45歳以上の人材を初めて採用した場合の加算額が大きく、企業の成長を牽引するベテラン人材の確保を強力に後押しします。

このコースを活用するためには、まず「中途採用計画」を策定・提出し、計画期間内に目標を達成することが求められます。

企業の成長戦略として、中途採用を本格的に強化したいと考えている企業に最適なコースと言えるでしょう。

中途採用拡大コースの助成額は目標達成で50万円、45歳以上の採用加算で最大100万円

| 項目 | 助成内容 | 助成額 |

|---|---|---|

| 基本助成 | 中途採用計画期間の終了から2か月以内に、中途採用率を拡大させる (生産性要件を満たす場合は増額あり) | 中小企業: 50万円 大企業: 30万円 |

| 45歳以上 初採用加算 | 中途採用計画期間中に、45歳以上の労働者を初めて中途採用する (生産性要件を満たす場合は増額あり) | 中小企業: 100万円 大企業: 50万円 |

このコースの助成額は、二段階で構成されています。

中途採用率を前年度より拡大させるという基本目標を達成すると、50万円(中小企業の場合。大企業は30万円)が支給されます。

さらに、45歳以上の労働者を初めて中途採用した場合には、100万円(中小企業の場合。大企業は50万円)が加算され、合計で150万円以上の助成も可能です。

※参考:マネーフォワード

中途採用拡大コースの対象となる採用対象者の要件

このコースで「中途採用」としてカウントされる対象者は、以下の要件を満たす必要があります。

- 期間の定めのない労働者として雇い入れられた者であること

- 1週間の所定労働時間が、通常の労働者と同等であること

- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として適用されていること

- 雇入れ日の前後6か月間に、自社で就労経験(アルバイト、派遣等を含む)がない者

- 事業主または取締役の3親等以内の親族でないこと

採用形態や雇用保険の加入が前提となるため、採用計画を立てる際には、どのような人材を何人採用するのかを具体的に検討しておくことが重要です。

UIJターンコース|東京圏から地方に移住してきた人材の採用支援

UIJターンコースは、地方創生の移住支援事業を利用したUIJターン者に限り支援する助成金です。

地方企業が抱える人材不足という深刻な課題に対し、移住者の採用活動にかかる経費を補助することで、地方創生を後押しします。

求人広告の掲載費用や、会社説明会の開催費用、さらには採用担当者の出張費まで、幅広い経費が助成対象となるのが大きな特徴です。

これまでアプローチが難しかった東京圏の優秀な人材に、自社の魅力をアピールするための採用コストを、国が支援してくれます。

地方に拠点を持ち、事業拡大を目指す企業にとって、新たな人材獲得の切り札となりうる制度です。

UIJターンコースの助成額は採用活動費の1/2(中小企業)・1/3(大企業)、上限100万円

| 助成対象経費の例 | 助成率 | 上限額 |

|---|---|---|

| ・自社ホームページの作成・改修費用 ・求人広告の掲載費用 ・企業説明会、面接会の実施費用 ・採用パンフレット等の作成費用 ・採用担当者の出張旅費 | 中小企業: 1/2 大企業: 1/3 | 100万円 |

このコースでは、採用計画期間内に実施した、東京圏からの移住希望者を対象とする採用活動の経費の一部が助成されます。

助成率は中小企業で1/2、大企業で1/3となっており、1つの採用計画期間における上限額は100万円です。

※参考:マネーフォワード

対象となる経費は、求人サイトへの掲載料、パンフレット等の作成費、移住希望者向けの会社説明会の実施費用など、非常に多岐にわたります。

ただし、助成金が支給されるのは、これらの採用活動を通じて実際に対象者を1名以上雇い入れた場合に限られるため、成果が求められる点に注意が必要です。

UIJターンコースの助成対象となる地方移住者の要件

このコースの助成対象となるには、採用した労働者が以下の要件を満たす「UIJターン者」である必要があります。

移住元の居住地や勤務地、移住のタイミングなど、細かく定められているため、採用候補者が要件に合致するかを慎重に確認することが重要です。

- 雇入れ日の直近1年間に、東京圏(東京都、埼玉県, 千葉県、神奈川県)に在住していた者

- 雇入れ日の直前に、東京圏に本社または事業所を置く企業で就業していた者

- 地方の事業所に、期間の定めのない労働者として雇い入れられた者

- 自社の事業所に勤務するため、東京圏から地方へ移住した者

- 雇用保険の一般被保険者として適用されていること

早期再就職支援等助成金を活用するメリット

早期再就職支援等助成金の活用は、単にコストを削減できるだけでなく、企業経営に多岐にわたるメリットをもたらします。

ここでは、助成金を戦略的に活用することで得られる5つの主要なメリットについて解説します。

1|再就職支援にかかるコストを大幅に軽減できる

再就職支援の委託費用等の最大3分の2が助成され経済的な負担を軽減

2|離職者の早期転職を促進し、失業リスクを抑えられる

専門的な支援により再就職までの期間を短縮し離職者の経済的不安を解消

3|中高年人材の再就職支援で企業イメージが向上する

手厚い支援が企業の社会的責任を果たす姿勢を示し社内外からの評価向上

4|人材採用コストを抑えつつ即戦力を確保できる

採用コストを大幅に削減しながら経験豊富なベテラン層を確保することが可能

5|地方移住者や異業種転職人材の確保にも活用できる

UIJターンコースや訓練加算の活用で多様な人材を確保し組織力を強化

再就職支援にかかるコストを大幅に軽減できる

最大のメリットは、やはり経済的な負担の軽減です。

人員整理を行う際、再就職支援会社に委託すれば一人あたり数十万円の費用が発生しますが、再就職支援コースを使えばその最大2/3が助成されます。

この助成金があることで、資金的な制約から再就職支援を諦めていた企業も、従業員に対して手厚いサポートを提供できるようになります。

浮いた資金を他の事業投資に回すことも可能となり、経営の健全化に直接的に貢献します。

これは、厳しい経営判断を迫られる企業にとって、非常に大きな支えとなるでしょう。

離職者の早期転職を促進し、失業リスクを抑えられる

助成金を活用して専門的な再就職支援を提供することは、離職者のスムーズなキャリアチェンジを強力に後押しします。

キャリアコンサルタントによる自己分析や応募書類の添削、面接指導などは、離職者が一人で活動するよりもはるかに効率的かつ効果的です。

結果として、離職から再就職までの期間が短縮され、労働者の失業による経済的・精神的な不安を最小限に抑えることができます。

これは、従業員への罪悪感を抱える経営者にとって、会社として果たせる最後の、そして最大の責任と言えるかもしれません。

従業員の未来を守るという観点からも、このメリットは計り知れません。

中高年人材の再就職支援で企業イメージが向上する

やむを得ず人員整理を行う場合でも、その後の対応次第で企業の評価は大きく変わります。

特に、再就職が難しいとされる中高年層の従業員に対して、助成金を活用して手厚い支援を行うことは、企業の社会的責任(CSR)を果たす姿勢を示すことにつながります。

「あの会社は、辞める社員のことも最後まで大切にする誠実な会社だ」という評判は、社内外にポジティブな影響を与えます。

残った従業員のエンゲージメント維持や、今後の採用活動におけるブランドイメージ向上にも貢献し、長期的な企業価値を高める効果が期待できるのです。

単なるコスト削減策ではなく、未来への投資という側面も持っています。

人材採用コストを抑えつつ即戦力を確保できる

雇入れ支援コースや中途採用拡大コースは、採用活動を行う企業にとって直接的なメリットがあります。

求人広告費や人材紹介手数料といった採用コストは年々高騰していますが、助成金を活用すれば、これらの負担を大幅に軽減できます。

特に、他社で事業主都合により離職した経験豊富な人材や、即戦力となる45歳以上のベテラン層を、助成金のサポート付きで採用できるのは大きな魅力です。

採用コストを抑えられた分、受け入れ後の研修や設備投資に予算を回すことができ、より効果的な人材活用が可能になります。

企業の成長戦略と採用戦略を、強力に後押しするツールとなるでしょう。

地方移住者や異業種転職人材の確保にも活用できる

人材獲得競争が激化する中で、企業はこれまでとは異なる人材層にも目を向ける必要があります。

UIJターンコースは、地方企業が都市部の人材を獲得するための強力な武器となります。

助成金を活用して採用活動の費用を賄うことで、地理的なハンディキャップを乗り越え、優秀な人材にアプローチする機会を創出できます。

また、各コースに付随する訓練加算を活用すれば、異業種からの転職者でも安心して受け入れ、必要なスキルを習得させることが可能です。

これにより、多様なバックグラウンドを持つ人材を確保し、組織のダイバーシティを促進することにも繋がります。

早期再就職支援等助成金の申請の流れ

助成金を確実に受給するためには、正しい手順に沿って申請を進めることが極めて重要です。

ここでは、申請の全体像を把握できるよう、計画の策定から受給までの基本的な6つのステップを解説します。

1|ステップ① 活用するコースの選定と対象要件の確認

自社の目的に合ったコースを選び、対象者や事業主の要件を正確に把握

2|ステップ② 支援計画の作成と労働局・ハローワークへの届出

施策実施の「前」に、コースに応じた計画書を作成し提出・認定を受ける

3|ステップ③ 再就職支援・雇入れ・訓練などの施策を実施

認定された計画に基づき、再就職支援の委託や対象者の雇入れ等を実施

4|ステップ④ 対象者の就職状況などの実績を確認

離職者の再就職や採用率の目標達成など、施策の「成果」を確認する

5|ステップ⑤ 支給申請書類の準備と提出(電子申請対応可)

期限内に申請書と証拠書類を揃え、管轄の労働局へ提出する

6|ステップ⑥ 審査・支給決定と助成金の受け取り・保管対応

審査通過後に助成金を受領し、関連書類を5年間適切に保管する

ステップ① 活用するコースの選定と対象要件の確認

最初に行うべきは、自社の目的に合ったコースを選定することです。

特に、対象となる労働者の条件、事業主の要件、提出書類の種類などを正確に把握することが、後の手続きをスムーズに進めるための鍵となります。

この段階で不明な点があれば、管轄の労働局やハローワーク、または社会保険労務士などの専門家に相談することが賢明です。

要件の誤解は、申請不受理に直結する最も多い原因の一つです。

ステップ② 支援計画の作成と労働局・ハローワークへの届出

活用するコースが決まったら、次はそのコースに応じた計画書を作成します。

例えば、再就職支援コースであれば「再就職援助計画」、中途採用拡大コースであれば「中途採用計画」を、定められた様式に従って作成します。

重要なのは、これらの計画書を「施策を実施する前」に管轄の労働局やハローワークに届け出て、認定を受ける必要がある点です。

計画書には、対象者や支援内容、目標などを具体的に記載する必要があり、この内容に基づいて後の助成金支給が審査されます。

事後提出は認められないため、スケジューリングには細心の注意が必要です。

ステップ③ 再就職支援・雇入れ・訓練などの施策を実施

計画の認定を受けたら、その計画書に記載した内容に沿って、具体的な施策を実施します。

再就職支援コースであれば、認定された計画に基づき、職業紹介事業者へ再就職支援を委託し、契約を締結します。

雇入れ支援コースや中途採用拡大コースであれば、対象者の雇入れを行い、必要に応じて訓練(Off-JT)などを実施します。

この際、委託契約書や労働条件通知書、訓練の実施状況がわかる書類など、後の支給申請で必要となる証拠書類を漏れなく保管しておくことが非常に重要です。

全ての活動は、認定された計画の範囲内で、かつ計画期間内に完了させる必要があります。

ステップ④ 対象者の就職状況などの実績を確認

施策の実施期間が終了したら、その成果を確認します。

再就職支援コースの場合、支援対象となった離職者が、実際に安定した職業(1年以上の継続雇用が見込まれる無期雇用など)に就いたかどうかを確認します。

この助成金は、支援をしただけでは支給されず、対象者が再就職を果たすという「成果」が求められる点に大きな特徴があります。

雇入れ支援コースでは、雇い入れた労働者が継続して雇用されているかを確認します。

中途採用拡大コースでは、計画期間内の中途採用率が目標を達成したかどうかを算出します。

ステップ⑤ 支給申請書類の準備と提出(電子申請対応可)

すべての要件を満たしたことを確認できたら、いよいよ支給申請の手続きに入ります。

支給申請書に、これまで準備・保管してきた各種証明書類(委託契約書の写し、対象者の雇用契約書の写し、出勤簿、賃金台帳など)を添付して、定められた期間内に管轄の労働局へ提出します。

支給申請期間は、支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内など、コースごとに厳密に定められているため、1日でも遅れると受理されません。

現在は、e-Govを通じた電子申請にも対応しており、窓口へ出向く手間を省くことも可能です。

ただし、電子申請特有のルールもあるため、事前に利用マニュアルを確認しておきましょう。

ステップ⑥ 審査・支給決定と助成金の受け取り・保管対応

支給申請書を提出すると、労働局による審査が行われます。

審査の過程で、提出書類の内容について問い合わせがあったり、追加の資料提出を求められたりすることもあります。

無事に審査を通過すると、「支給決定通知書」が送付され、その後、指定した金融機関の口座に助成金が振り込まれます。

助成金を受給した後も、関連書類(支給申請書や添付書類の控えなど)を、支給決定日から5年間保管する義務があるため注意が必要です。

会計検査院による実地調査が行われる可能性もあるため、書類は適切に整理・保管しておきましょう。

早期再就職支援等助成金の申請前に確認しておくべきポイント

助成金申請では、些細な見落としが不受理や不支給という深刻な結果につながることがあります。

ここでは、特に多くの事業主が陥りがちな失敗を避けるため、申請前に必ず確認しておくべき6つの重要ポイントを解説します。

1|計画書の提出タイミングを誤ると助成対象外になる

施策を開始する「前」に計画書を提出し認定を受けるという順番の厳守

2|対象者の条件(離職理由・雇用形態など)を正しく確認する

事業主都合の離職や無期雇用など、対象労働者の細かな要件の再確認

3|支援実施後でなければ申請できないコースに注意する

全ての施策が完了した「後」の、定められた申請期間内に手続きを行うこと

4|離職者が実際に再就職しないと助成されない点に注意

支援の「成果」が問われるため、信頼できる委託先の選定が重要

5|電子申請の場合も「押印」「添付形式」など細かい仕様に注意

e-Gov利用時の電子署名やファイル形式など、特有のルールの遵守

6|支給決定前に解雇や退職があると助成対象から外れる

申請から支給決定までの期間に、会社都合の解雇等を行わないこと

計画書の提出タイミングを誤ると助成対象外になる

これは最も重大な注意点の一つです。

再就職支援コースや中途採用拡大コースなど、多くのコースでは、具体的な施策(支援委託、採用活動など)を開始する「前」に計画書を提出し、認定を受ける必要があります。

良かれと思って先に対象者への支援を開始してしまったり、採用活動を始めてしまったりすると、その後に計画書を提出しても助成金の対象とは認められません。

必ず「計画届の提出・認定 → 施策の実施」という順番を厳守してください。

スケジュールを立てる際は、この点を最優先に考慮することが不可欠です。

対象者の条件(離職理由・雇用形態など)を正しく確認する

助成金の対象となる労働者には、各コースで細かい要件が定められています。

例えば、再就職支援コースでは「事業主都合による離職」が原則であり、自己都合退職者は対象外です。

また、雇入れ系のコースでは「期間の定めのない労働者(無期雇用)」としての採用が基本であり、有期契約での採用は対象となりません。

これらの条件を誤って解釈したまま手続きを進め、最終段階で対象外であることが判明するケースは後を絶ちません。

申請前には、必ず公的な資料で対象者の定義を再確認し、少しでも疑問があれば管轄の労働局に問い合わせましょう。

支援実施後でなければ申請できないコースに注意する

計画書の事前提出とは逆に、支給申請はすべての施策が「完了した後」でなければ行えません。

例えば、再就職支援コースであれば、委託した支援が終了し、さらに対象者が再就職を果たし、一定期間(例:6か月)が経過してから支給申請期間に入ります。

焦って途中の段階で申請しても受理されず、定められた申請期間を逃してしまうリスクさえあります。

各コースの「支給申請期間」がいつからいつまでなのかを正確に把握し、リマインダーを設定するなどして管理することが重要です。

助成金は、計画から受給まで長期にわたるプロジェクトであることを認識しておく必要があります。

離職者が実際に再就職しないと助成されない点に注意

再就職支援コースにおいて、特に注意すべき点です。

このコースは、職業紹介事業者に高額な委託費用を支払って手厚い支援を行ったとしても、最終的に対象者が安定した職業に就かなければ、1円も支給されません。

あくまで「再就職の実現」という成果に対して助成されるため、支援を委託する際には、実績が豊富で信頼できる事業者を選ぶことが極めて重要になります。

事業者選定の際には、料金だけでなく、過去の再就職実績や支援内容を十分に比較検討することが、助成金受給の成功確率を高めることに直結します。

企業側の努力だけではコントロールできない要素を含むことを理解しておく必要があります。

電子申請の場合も「押印」「添付形式」など細かい仕様に注意

e-Govによる電子申請は非常に便利ですが、独自のルールがあるため注意が必要です。

例えば、提出書類によっては、代表者印の押印や電子署名が求められる場合があります。

また、添付するPDFファイルは、スキャンの解像度が指定されていたり、ファイル名に規則があったりすることもあります。

これらの細かい仕様を守らないと、申請が差し戻されたり、最悪の場合、期間内に再申請が間に合わなくなったりする恐れがあります。

初めて電子申請を利用する場合は、事前にマニュアルを熟読し、テストを兼ねて早めに準備に取り掛かることをお勧めします。

支給決定前に解雇や退職があると助成対象から外れる

これは多くの助成金に共通する重要な要件です。

助成金の支給申請を行ってから、支給が決定されるまでの審査期間中に、会社都合による解雇や一定数以上の離職者を出してしまうと、助成金の支給対象外となってしまいます。

助成金は、雇用を維持し、安定させる努力をしている企業を支援するという基本理念に基づいているためです。

申請期間中はもちろんのこと、審査期間中も労務管理には細心の注意を払い、不必要なトラブルを避けるよう努める必要があります。

せっかくの努力が最後の最後で水泡に帰すことのないよう、社内の状況を安定させることが求められます。

早期再就職支援等助成金に関するよくある質問

ここでは、早期再就職支援等助成金に関して、多くの経営者や人事担当者様から寄せられる質問とその回答をまとめました。

制度の名称変更や他の制度との違いなど、疑問を解消するためにお役立てください。

1|労働移動支援助成金(再就職支援コース)は早期再就職支援等助成金に変わったのでしょうか?

令和4年に統合・再編され、現在の「早期再就職支援等助成金」へ変更

2|中途採用等支援助成金は名称変更しましたか?

同様に統合され、現行の助成金内の「中途採用拡大コース」等として再編

3|早期就職支援を途中でやめたいのですが、辞退やキャンセルは可能ですか?

「計画の取り下げ届」を提出することで、助成金プロセスの中止は可能

4|早期雇入れ支援コースは現在も申請できますか?

旧制度は廃止され、現在は後継の「雇入れ支援コース」として運用

5|人材確保等支援助成金と早期再就職支援等助成金(旧・中途採用等支援助成金)の違いがよくわかりません。

「定着支援」が目的の人材確保等支援助成金と「労働移動支援」が目的の当助成金との違い

6|転職時に56万円の補助金が出る制度があると聞きました。それはどの助成金でしょうか?

企業向けでなく、労働者個人がもらう雇用保険の「再就職手当」のこと

7|再就職手当はもらわない方がいいという意見を見ましたが、デメリットがあれば教えてください。

失業手当を満額受給するより、総額が少なくなる可能性がある点

8|早期再就職手当とはどのような制度ですか?

現在その名称の制度はなく、一般的に「再就職手当」を指すことが多い

労働移動支援助成金(再就職支援コース)は早期再就職支援等助成金に変わったのでしょうか?

以前は、離職者の再就職を支援する制度として「労働移動支援助成金(再就職支援コース)」という名称で運用されていました。

令和4年(2022年)の制度改正により、この労働移動支援助成金と、後述する中途採用等支援助成金が統合・再編されました。

その結果、現在の「早期再就職支援等助成金」という名称に一本化された経緯があります。

もし古い情報源を参照している場合は、現在の制度内容と異なる可能性があるため、必ず厚生労働省の最新情報を確認するようにしてください。

中途採用等支援助成金は名称変更しましたか?

現在は名称が変更され、制度内容が再編されています。

かつて存在した「中途採用等支援助成金」には、「中途採用拡大コース」や「UIJターンコース」が含まれていました。

この中途採用等支援助成金が、前述の労働移動支援助成金と統合され、「早期再就職支援等助成金」という大きな枠組みの中に組み込まれました。

現在では、「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)」「早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)」が正式な名称となります。

制度の骨子は引き継がれていますが、要件等が変更されている場合があるため注意が必要です。

早期就職支援を途中でやめたいのですが、辞退やキャンセルは可能ですか?

労働局に提出した「再就職援助計画」や「中途採用計画」は、途中で取り下げることができます。

事業の状況変化などにより計画の遂行が困難になった場合は、所定の様式で「計画の取り下げ届」を提出することで、計画を中止できます。

※参考:MSFJマネジメントサービス

ただし、既に職業紹介事業者との間で契約を結び、費用が発生している場合は、その支払い義務がなくなるわけではありません。

あくまで助成金の受給プロセスを中止する手続きであるとご理解ください。

早期雇入れ支援コースは現在も申請できますか?

令和4年の制度改正に伴い、「早期雇入れ支援コース」という名称のコースは廃止されました。

このコースは、離職後3か月以内の早期に再就職した者などを雇い入れた場合に支給されるものでした。

現在、このコースに相当する後継制度は、本記事で解説している「雇入れ支援コース」となります。

※参考:SATO社労士法人

「雇入れ支援コース」は、再就職支援コースの対象となった離職者を雇い入れることが要件となっており、旧制度とは対象者が異なります。

過去の情報と混同しないよう、ご注意ください。

人材確保等支援助成金と早期再就職支援等助成金(旧・中途採用等支援助成金)の違いがよくわかりません。

この2つの助成金は目的と対象が異なります。

「人材確保等支援助成金」は、魅力的な職場づくりを通じて人材の定着を図ることを主目的としており、雇用管理制度の導入や研修、テレワークの導入などが対象です。

一方、「早期再就職支援等助成金」は、離職・再就職という「労働移動」そのものに焦点を当て、離職者の支援や中途採用の促進を目的としています。

簡単に言えば、前者が「定着支援」、後者が「移動・採用支援」と整理すると分かりやすいでしょう。

自社の課題が人材の定着なのか、それとも新たな人材の獲得なのかによって、活用すべき助成金が異なります。

転職時に56万円の補助金が出る制度があると聞きました。それはどの助成金でしょうか?

それはおそらく、企業向けではなく、労働者個人が受け取る「再就職手当」のことだと思われます。

再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給資格がある人が、支給日数を一定以上残して早期に再就職した場合に支給されるお祝い金のような制度です。

支給額は「支給残日数 × 基本手当日額 × 給付率(60%または70%)」で計算され、この上限額が約56万円(正確には基本手当日額の上限により変動)となる場合があります。

本記事で解説している「早期再就職支援等助成金」は、企業(事業主)に対して支給されるものであり、労働者個人が受け取るものではありません。

この2つは全く別の制度ですので、混同しないようにしましょう。

再就職手当はもらわない方がいいという意見を見ましたが、デメリットがあれば教えてください。

再就職手当をもらうこと自体の直接的なデメリットは、基本的にはありません。

しかし、一部で「もらわない方がいい」と言われる背景には、いくつかの考慮点があります。

最も大きな理由は、再就職手当を受給するために、失業手当を最後まで満額もらうよりも給付総額が少なくなる可能性があることです。

また、再就職手当をもらうために焦って希望しない条件の会社に就職してしまうと、早期離職につながるリスクもあります。

じっくり時間をかけて自分に合う企業を探したい場合は、再就職手当にこだわらず、失業手当を受給しながら転職活動をする方が良い結果に繋がることもあります。

早期再就職手当とはどのような制度ですか?

「早期再就職手当」という名称の制度は、現在はありません。

これは、一般的に「再就職手当」のことを指しているか、あるいは過去の制度名と混同されている可能性があります。

前述の通り、「再就職手当」は、失業手当の受給資格者が早期に安定した職業に就った場合に支給されるもので、ハローワークを通じて労働者個人が申請する制度です。

企業が関与するものではなく、労働者の早期の再就職を促進するためのインセンティブとして機能します。

もし従業員からこの手当について質問された場合は、ハローワークに問い合わせるよう案内するのが適切です。

まとめ

本記事では、早期再就職支援等助成金について、4つの主要なコースの概要、活用するメリット、申請の流れ、そして注意すべきポイントまでを網羅的に解説しました。

複雑な制度ではありますが、その要件や手順を正しく理解して戦略的に活用することで、企業のコスト削減だけでなく、社会的信用の維持や、未来の成長に向けた人材戦略の実現に大きく貢献します。

やむを得ない人員整理に心を痛める経営者様、優秀な人材の確保に奔走する人事担当者様にとって、この助成金は未来を切り開くための重要な「軍資金」となり得るでしょう。

本記事が、貴社の課題解決の一助となれば幸いです。