近年のエネルギー価格高騰により、多くの企業が深刻なコスト負担に直面しています。

対策として省エネ設備の導入を検討しても、その多額な初期投資が経営上の大きな壁となっているのではないでしょうか。

経済産業省が主導する「省エネ補助金」は、まさにそうした企業の設備投資を強力に後押しし、コスト削減と競争力強化を実現するための重要な支援制度です。

本記事では、複雑で分かりにくい省エネ補助金の全体像を解き明かし、事業類型ごとの比較から申請方法、採択率を高める注意点まで、専門用語を避けて徹底的に解説します。

【2025年最新】省エネ補助金(経済産業省)とは

経済産業省が管轄する省エネ補助金は、正式名称を「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」といいます。

※参考:環境共創イニシアチブ(SII)

事業者が省エネルギー効果の高い設備を導入する際に、費用の一部を国が補助する制度です。

省エネ補助金の根底には、固定費を削減して経営基盤を強化すると同時に、国全体のエネルギー効率を高め、カーボンニュートラル社会を実現するという二つの大きな目的があります。

単なるコスト削減策に留まらず、老朽化した設備の更新による生産性向上や、企業の環境価値向上にも直結します。

そのため、多くの事業者にとって、厳しい経済環境を乗り越え、持続的な成長を遂げるための極めて有効な戦略的選択肢となります。

省エネ補助金の事業類型別制度比較一覧

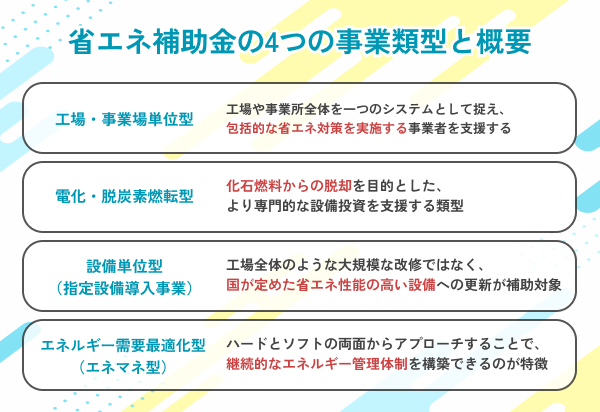

省エネ補助金は、対象となる事業規模や設備の種類に応じて、大きく4つの事業類型に分かれています。

※参考:経済産業省

自社の状況に最適な制度を見つけるために、以下の比較一覧で全体像を把握しましょう。

| 事業類型 | 概要 | 補助率の目安 | 補助金上限額 |

|---|---|---|---|

| 工場・事業場単位型 | 工場・事業場全体で、複数の設備を連携させて包括的に省エネ化する大規模な取り組みを支援 | 中小: 2/3以内 大企: 1/2以内 | 15億円 |

| 電化・脱炭素燃転型 | 化石燃料を使用するボイラーや工業炉を、電気や低炭素燃料へ転換する設備更新を支援 | 1/2以内 | 3億円 ※電化を伴う場合5億円 |

| 設備単位型 | 国が指定する高性能な汎用設備(空調、照明、モーター等)へ個別に更新する場合に支援 | 定額 ※目安は機器費用の1/3程度 | 1億円 |

| エネルギー需要最適化型 | EMSを導入し、エネルギーの見える化と運用改善を支援 | 中小: 1/2以内 大企: 1/3以内 | 1億円 |

省エネ補助金の4つの事業類型と概要

省エネ補助金は事業者の多様なニーズに応えるため、特徴の異なる4つの事業類型が用意されています。

それぞれの概要と目的を理解し、自社の計画に最も合致する類型を選択することが、採択への第一歩となります。

1|工場・事業場単位型は老朽設備の一括更新・プロセス全体の高効率化を支援

工場全体で複数の設備を連携させ、大規模な省エネ化を目指す事業者向けの包括的支援

2|電化・脱炭素燃転型はボイラーや工業炉の電化・低炭素化への更新を支援

化石燃料を使う設備を電気や低炭素燃料へ転換し、脱炭素経営を加速させる専門的支援

3|設備単位型(指定設備導入事業)は空調・モーター・成形機等の高効率設備更新に対応

国の指定する高性能な汎用設備へ個別に更新する、最も利用しやすい一般的な支援

4|エネルギー需要最適化型(エネマネ型)はEMS導入と省エネ運用改善を支援

EMS導入と専門家の運用改善により、ハードとソフトの両面から省エネを目指す先進的支援

工場・事業場単位型は老朽設備の一括更新・プロセス全体の高効率化を支援

工場・事業場単位型は、個別の設備更新に留まらず、工場や事業所全体を一つのシステムとして捉え、包括的な省エネ対策を実施する事業者を支援します。

この類型は、生産プロセス全体を見直し、複数の設備を連携させてエネルギー効率を最大化するような、大規模な設備投資を対象としています。

例えば、老朽化した複数の生産ラインをまとめて高効率な最新ラインへ入れ替えるといった、抜本的な改善計画が該当します。

そのため、多額の投資が必要となりますが、補助金の上限額も最大15億円と最も高く設定されており、企業の競争力を根本から変革するポテンシャルを秘めています。

※参考:経済産業省

事業全体のエネルギーコストを大幅に削減したい、大規模事業者向けの類型と言えるでしょう。

電化・脱炭素燃転型はボイラーや工業炉の電化・低炭素化への更新を支援

電化・脱炭素燃転型は、化石燃料からの脱却を目的とした、より専門的な設備投資を支援する類型です。

具体的には、重油やガスを燃料とするボイラー、加熱炉、乾燥炉といった産業用設備を、電気を熱源とするヒートポンプや高効率な電気ヒーターに転換する事業が対象となります。

また、化石燃料から水素やアンモニアといった、よりCO2排出量の少ない燃料へ転換する場合も支援の対象です。

この類型は、国のカーボンニュートラル政策に直接貢献する取り組みを重点的に支援するものであり、企業の脱炭素経営を加速させます。

※参考:経済産業省

エネルギーコストの削減だけでなく、企業の環境価値を高めたい事業者にとって最適な選択肢となります。

設備単位型(指定設備導入事業)は空調・モーター・成形機等の高効率設備更新に対応

設備単位型は、4つの類型の中で最も多くの事業者に利用されている、最もポピュラーな制度です。

この類型では、工場全体のような大規模な改修ではなく、国があらかじめ定めた省エネ性能の高い特定の設備へ更新する場合に補助が受けられます。

- 高効率空調

- 業務用給湯器

- 高性能ボイラ

- 変圧器、モーター

- プラスチック成形機

対象となるのは、高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、変圧器、モーター、プラスチック成形機など、多くの事業所で使用されている汎用的な設備です。

設備ごとに補助額が定額で決まっているため、費用対効果が分かりやすく、申請手続きも比較的簡素である点が大きなメリットです。

まずは特定の設備から省エネ化を始めたい、中小企業にとって最も活用しやすい類型と言えるでしょう。

エネルギー需要最適化型(エネマネ型)はEMS導入と省エネ運用改善を支援

エネルギー需要最適化型は、単に設備を更新するだけでなく、エネルギーの「見える化」と「賢い使い方」を支援する類型です。

この制度を活用するには、EMSを導入することが必須要件となります。

EMSの導入と、エネマネ事業者と契約して専門的な運用改善支援を受けることで、設備更新だけでは達成できない、さらなる省エネ効果を目指します。

ハード(設備)とソフト(運用)の両面からアプローチすることで、継続的かつ効果的なエネルギー管理体制を構築できるのが大きな特徴です。

データに基づいた合理的な省エネ活動を社内に定着させたい、先進的な取り組みを目指す事業者向けの類型です。

省エネ補助金の補助の対象になる設備や条件

省エネ補助金を活用する上で、自社が導入したい設備や、計画している工事が補助の対象となるか否かを正確に把握することは極めて重要です。

対象となる設備の具体例から、補助に含まれる費用の内訳、省エネ効果の基準について解説します。

1|対象になる設備の例(空調・照明・工場機器など)

国の定める省エネ基準を満たす高効率な空調・照明・モーター・工作機械などが対象

2|補助対象に含まれる費用の内訳(設備費・工事費・設計費など)

設備本体の費用だけでなく、設置に必要な工事費や事業計画の設計費なども対象

3|補助を受けるために必要な省エネ効果や基準値の目安

事業類型ごとに定められた省エネ率や原単位改善率などの基準値を満たす必要性

対象になる設備の例(空調・照明・工場機器など)

補助の対象となる設備は、事業類型によって異なりますが、主に生産活動や業務活動に直接的に使用される省エネ性能の高い機器が該当します。

- 共通設備: 高効率空調、LED照明、業務用給湯器、変圧器

- 工場設備: 産業用モーター、各種工作機械、プラスチック成形機、プレス機、工業炉

例えば、工場やオフィスで共通して対象となりやすいのは、高効率な空調設備、LED照明器具、業務用給湯器、変圧器などです。

工場特有の設備としては、生産ラインに組み込まれる産業用モーター、各種工作機械、プラスチック成形機、プレス機、工業炉などが挙げられます。

※参考:環境共創イニシアチブ(SII)

重要なのは、単に新品に買い替えるだけでなく、国が定める省エネ基準や性能要件をクリアした設備である必要があるという点です。

導入を検討している設備が対象リストに含まれているか、事前に公募要領で確認することが不可欠です。

補助対象に含まれる費用の内訳(設備費・工事費・設計費など)

省エネ補助金の大きな魅力は、補助の対象が設備本体の購入費用(設備費)だけではありません。

補助対象事業を遂行するために不可欠な経費は、原則として広く補助対象に含まれます。

- 設備費

- 工事費(据付、配線、配管など)

- 設計費、コンサルティング費用

具体的には、設備の設置に必要な据付工事や配線・配管工事などの「工事費」が代表的です。

さらに、事業計画の策定や省エネ効果の計算、設備の基本設計などにかかる「設計費」や、専門家によるコンサルティング費用も対象となる場合があります。

※参考:経済産業省

しかし、事業類型によっては補助金対象外になるため注意してください。

補助を受けるために必要な省エネ効果や基準値の目安

補助金を受けるためには、導入する設備が一定以上の省エネ効果をもたらすことが絶対条件となります。

基準は事業類型ごとに細かく定められており、申請の際にはその効果を客観的な数値で証明しなければなりません。

- エネルギー消費量削減率+非化石エネルギー割合増加率:10%以上

- 年間エネルギー削減量:700kl以上

- エネルギー消費原単位改善率:7%以上

中小企業向けの特例枠では、原単位5%以上改善などでも申請可能です。

※参考:環境共創イニシアチブ(SII)

一方、設備単位型では、導入する設備が国の定める基準エネルギー消費効率をクリアしていることが求められ、個別の計算は不要な場合が多いです。

自社の計画がこれらの基準を満たせるか、専門家と相談しながら事前に詳細な省エネルギー効果計算書を作成することが、採択の鍵を握ります。

省エネ補助金の補助金の補助率と金額の目安

設備投資を計画する上で、最も気になるのが「一体いくら補助してもらえるのか」という点でしょう。

補助金の補助率と、実際に受け取れる金額の目安について、企業の規模や事業類型に沿って具体的に解説します。

1|中小企業は補助率1/2〜2/3、大企業は1/3が基本

経営基盤が弱い中小企業を厚く支援し、補助率は大企業よりも高く設定されている

2|補助金の上限は最大15億円、下限は30万円

大規模な工場改修から小規模な設備更新まで、幅広い投資規模に対応可能な制度設計

中小企業は補助率1/2〜2/3、大企業は1/3が基本

省エネ補助金は、経営基盤が相対的に弱い中小企業を手厚く支援する制度設計となっています。

工場・事業場単位型などの主要な類型において、中小企業の補助率は補助対象経費の2/3以内と非常に高く設定されています。

これに対し、大企業の補助率は原則として1/3以内(一部類型では1/2)が基本となります。

つまり、同じ1,500万円の設備投資でも、中小企業なら最大1,000万円、大企業なら最大500万円の補助が受けられる計算となり、大きな差が生まれます。

自社が資本金や従業員数で定義される「中小企業者等」の要件に該当するかどうかを最初に確認することが、資金計画の第一歩です。

補助金の上限は最大15億円、下限は30万円

補助金の下限額は原則として30万円からとなっており、中小企業が単体の設備を更新するような比較的小規模な投資も支援の対象となります。

※参考:経済産業省

最も規模の大きい工場・事業場単位型では、補助金の上限額が1事業あたり最大15億円(複数年度事業の場合は最大20億円)と、国家プロジェクト並みの規模を誇ります。

下限は原則として100万円/年度が設定されています。

企業の規模や計画内容に応じて、最適な支援が受けられるよう設計されている点が、この補助金の大きな特徴です。

省エネ補助金の申請の流れ

省エネ補助金を確実に受給するためには、定められた手順に沿って、計画的に手続きを進めることが不可欠です。

最初の情報収集から補助金が実際に入金されるまでの流れを7つのステップに分け、各段階で何をすべきかを具体的に解説します。

1|ステップ①対象類型・補助要件の確認と初期ヒアリングの実施

公募要領を熟読し、専門家に相談して自社に最適な申請方針を決定する最初の段階

2|ステップ②交付申請書・事業計画書・省エネ計算書の作成

採択を左右する中核書類を作成する段階で、事業の説得力と計算の正確性が重要

3|ステップ③電子申請フォームの入力と書類一式の郵送提出

電子申請と郵送の両方が必要な提出段階で、公募締切の厳守が求められる

4|ステップ④採択結果の通知と交付決定通知書の受領

審査を経て採択が決定し、事業開始の合図となる交付決定通知書を受け取る段階

5|ステップ⑤交付決定後に設備発注・工事契約を開始

交付決定日以降に初めて設備の発注や契約が可能となる、フライング厳禁の段階

6|ステップ⑥工事の実施・完了後の実績報告書類の作成

事業完了後、計画通りの実施を証明する実績報告書と証憑類を提出する段階

7|ステップ⑦補助金確定通知の受領と口座への入金

実績報告の検査を経て補助金額が確定し、指定口座に入金される最終段階

ステップ①対象類型・補助要件の確認と初期ヒアリングの実施

全ての始まりは、正確な情報収集からスタートします。

執行団体であるSII(環境共創イニシアチブ)のウェブサイトで最新の公募要領を熟読し、自社の計画がどの事業類型に合致するか、また補助の対象となる条件を満たしているかを確認します。

この段階で、申請を支援してくれるコンサルティング会社や設備メーカーに相談し、初期ヒアリングを受けることが極めて有効です。

専門家の視点から、計画の実現可能性や、より有利な申請方法について客観的なアドバイスをもらうことで、その後の手戻りを大幅に防ぐことができます。

方向性を間違えると後の全ての努力が無駄になるため、最も重要なステップと言えるでしょう。

ステップ②交付申請書・事業計画書・省エネ計算書の作成

申請の方向性が固まったら、次はいよいよ具体的な申請書類の作成に取り掛かります。

申請の中核をなすのは、事業の全体像を示す「事業計画書」と、省エネ効果を具体的に数値で示す「省エネ計算書」です。

事業計画書では、なぜこの設備投資が必要なのか、それによってどのような経営課題が解決されるのかを、審査員に分かりやすく伝えるストーリー性が求められます。

省エネ計算書は、専門的な知識が要求される非常に複雑な書類であり、多くの場合、専門のコンサルタントやエネルギー管理士の協力が不可欠となります。

これらの書類の完成度が、採択・不採択を直接左右するため、十分な時間をかけて慎重に作成する必要があります。

ステップ③電子申請フォームの入力と書類一式の郵送提出

申請書類がすべて完成したら、公募期間内に提出手続きを行います。

省エネ補助金の申請は、SIIのウェブサイト上にある電子申請システムに入力し、申請予約を行うことから始まります。

電子申請システムで予約番号を取得した後、作成した交付申請書や事業計画書などの書類一式を印刷・製本し、指定された宛先に郵送で提出します。

電子申請と書類の郵送提出の両方が完了して、初めて正式な申請受付となるため、どちらか一方でも忘れると受理されないため注意が必要です。

公募締切日は郵送必着であり、時間に余裕を持った提出スケジュールを組むことが肝心です。

ステップ④採択結果の通知と交付決定通知書の受領

申請の提出後、数か月にわたる審査期間を経て、採択結果が通知されます。

審査では、提出された事業計画の妥当性や省エネ効果、費用対効果などが、専門家で構成される第三者委員会によって厳格に評価されます。

無事に審査を通過して採択が決定すると採択事業者として公表され、正式な「交付決定通知書」が郵送で届きます。

交付決定通知書を受領するまでは、絶対に設備の発注や工事の契約を行ってはならず、これが補助金申請における最も重要な鉄則です。

ステップ⑤交付決定後に設備発注・工事契約を開始

待ちに待った交付決定通知書を受け取ったら、いよいよ事業計画に沿った具体的なアクションを開始できます。

この段階で初めて、計画書に記載した設備メーカーへの正式な発注や、工事会社との契約締結が可能となります。

もし交付決定日よりも前に発注や契約を行ってしまうと、その経費は全て補助対象外となるため、日付の管理には細心の注意が必要です。

発注書や契約書などの証拠書類は、後の実績報告で全て提出を求められるため、日付や内容が交付決定通知と矛盾しないよう適切に管理しましょう。

ここから事業完了まで、計画に沿って着実にプロジェクトを進めていきます。

ステップ⑥工事の実施・完了後の実績報告書類の作成

設備の設置工事やシステムの導入が完了し、支払いを終えたら、事業が計画通りに完了したことを国に報告する手続きに移ります。

この「実績報告」では、事業報告書や経費の支出を証明する証憑書類(発注書、契約書、請求書、支払証明など)を大量に整理し、提出する必要があります。

また、設置した設備の写真や、実際に省エネ効果が出ていることを示すデータなども求められます。

実績報告は、交付申請時と同様に非常に手間のかかる作業であり、書類に不備があると補助金の支払いが遅れる原因となります。

事業期間中から、証憑類の整理を計画的に行っておくことが、スムーズな報告に繋がります。

ステップ⑦補助金確定通知の受領と口座への入金

提出された実績報告書は、SIIによって内容が精査され、計画通りに事業が実施されたか、経費の支払いは適切かなどが最終確認されます。

場合によっては、現地に検査員が訪れる「確定検査」が実施されることもあります。

この検査に合格すると、最終的な補助金額が記載された「補助金確定通知書」が届きます。

その後、指定した銀行口座に補助金が振り込まれ、これをもって一連の補助金手続きが完了となります。

最初の申請から入金までは、事業規模にもよりますが1年から1年半程度の期間を要するのが一般的です。

省エネ補助金を申請する際の注意点7つ

省エネ補助金は非常に魅力的な制度ですが、その手続きは複雑で、思わぬ落とし穴にはまってしまうリスクも少なくありません。

申請を成功に導き、不採択や補助金返還といった最悪の事態を避けるために、特に注意すべき7つのポイントを具体的に解説します。

1|交付決定前に設備発注すると補助対象外になる

交付決定通知書を受領する前のフライング発注は、いかなる理由でも対象外となる

2|削減率や省エネ効果が基準に満たないと不採択になる

類型ごとに定められた省エネ率などの絶対基準を満たせない計画は審査対象外となる

3|補助対象にならない費用(例:撤去費・人件費)に注意する

既存設備の撤去費や自社の人件費などを誤って計上しないよう、対象経費の確認が必須

4|事業計画書や省エネ計算書の不備は採択率に影響する

書類の不備や説得力の欠如は評価を下げ、採択率に直接影響するため品質が重要

5|公募締切や提出方法を間違えると受理されない

郵送必着の締切日や電子申請との併用など、手続きのルールを間違えると受理されない

6|事業完了後の実績報告や帳簿保存義務を忘れない

事業完了後も実績報告や5年間の帳簿保存義務があり、怠ると返還命令のリスク

7|補助金申請と他制度との併用制限を確認しておく

同一設備への国の複数補助金は原則不可であり、不正受給とならないよう確認が必須

交付決定前に設備発注すると補助対象外になる

「どうせ採択されるだろう」と見切り発車で設備を発注したり、工事の契約を結んだりしてしまうと、その事業は補助の対象資格を完全に失います。

補助金は、あくまで交付決定を受けた事業に対して支払われるものであり、事業の開始日(発注日や契約日)は、交付決定日以降でなければなりません。

たとえ1日でもフライングしてしまうと、後からいかなる理由を説明しても覆すことはできず、全ての計画が白紙に戻ってしまいます。

どんなに納期が迫っていても、交付決定通知書が手元に届くまでは、絶対に具体的な契約行為に進まないことを徹底してください。

削減率や省エネ効果が基準に満たないと不採択になる

省エネ補助金は、税金を原資としているため、投資に見合った省エネ効果が期待できる事業でなければ採択されません。

各事業類型で定められている省エネ率やエネルギー消費原単位の改善率といった基準値をクリアしていることが、申請の最低条件となります。

この基準は絶対的なものであり、少しでも満たない計画は、どれほど事業内容が素晴らしくても審査の土俵にすら上がることができません。

申請前に、専門家による厳密な省エネ計算を行い、計画が基準値を確実に上回っていることを確認する必要があります。

希望的観測や甘い見通しで数値を設定することは、不採択に直結する危険な行為です。

補助対象にならない費用(例:撤去費・人件費)に注意する

補助対象経費は広く認められていますが、中には明確に対象外とされている費用項目もあります。

- 既存設備の撤去・解体費用

- 自社の人件費、交通費

- 汎用的な事務用品やパソコンの購入費

- 土地や建物の取得費

例えば、既存の古い設備を撤去するための費用や、解体・搬出にかかる費用は原則として補助対象外です。

また、申請手続きや事業遂行にかかる自社の社員の人件費や、汎用的なパソコン・事務用品の購入費、不動産の取得費なども対象にはなりません。

補助対象外の費用を誤って補助対象経費に計上して申請すると、審査で指摘を受け、補助金額が減額される原因となります。

公募要領の対象経費の項目を精読し、どの費用が対象になるかを正確に仕分けて資金計画を立てることが重要です。

事業計画書や省エネ計算書の不備は採択率に影響する

申請書類の品質は、採択結果を大きく左右する重要な要素です。

誤字脱字や計算ミスといった単純な不備はもちろん、事業の目的や内容が不明確であったり、投資の妥当性に説得力がなかったりすると、審査員の評価は著しく低下します。

特に、専門知識が求められる省エネ計算書において、計算根拠が不明瞭であったり、非現実的な数値を設定したりすると、計画全体の信頼性が疑われます。

採択される事業計画書は、誰が読んでも内容が理解でき、なぜこの事業に税金を投入すべきなのかが明確に伝わる、論理的で説得力のあるものです。

提出前に複数人で何度も推敲を重ね、客観的な視点で書類の完成度を高める努力が不可欠です。

公募締切や提出方法を間違えると受理されない

補助金の申請は、定められたルールに則って行わなければ、内容以前の問題で受け付けてもらえません。

公募期間は毎年限られており、締切日は「郵送必着」であるため、締切日当日の消印では間に合わないことに注意が必要です。

また、前述の通り、電子申請システムでの予約と、書類一式の郵送の両方が必要であり、どちらか一方を忘れると申請は無効となります。

「知らなかった」「うっかりしていた」という言い訳は一切通用せず、たった一つの手続きミスが、数ヶ月にわたる準備を水泡に帰すことになります。

公募要領の提出方法に関する部分をマーカーでチェックし、社内で共有するなど、人為的なミスを防ぐ仕組みを作ることが重要です。

事業完了後の実績報告や帳簿保存義務を忘れない

補助金は、受け取って終わりではありません。

事業完了後には、計画通りに事業が行われたことを証明する実績報告書の提出が義務付けられています。

さらに、補助事業に関する契約書や請求書、帳簿などの書類は、事業完了後5年間、いつでも会計検査院の検査に応じられるよう、整理して保管しておく義務があります。

※参考:福井県

これらの義務を怠ると、最悪の場合、補助金の返還を命じられる可能性もあるため、非常に重要です。

補助金をもらうということは、国民の税金に対する責任を負うことであると認識し、事業完了後も誠実な対応を続ける必要があります。

補助金申請と他制度との併用制限を確認しておく

国や地方自治体が実施する他の補助金制度と、省エネ補助金を併用しようと考える事業者もいるかもしれません。

しかし、原則として、同一の設備や事業内容に対して、国の複数の補助金を重複して受給することは認められていません。

例えば、省エネ補助金で申請する空調設備について、同時に他の補助金も申請することはできません。

一方で、補助対象が明確に異なる場合は併用が可能なケースもあるため、事前にそれぞれの補助金の事務局に確認することが不可欠です。

意図せず重複受給となってしまうと、不正受給と見なされるリスクもあるため、安易な判断は禁物です。

省エne補助金に関するよくある質問

省エネ補助金の検討段階で多くの事業者が抱く、より具体的で実践的な疑問についてQ&A形式で回答します。

申請を具体的に進める前に、最後の疑問点をクリアにし、万全の体制で臨みましょう。

1|エアコンの買い替えや更新に省エネ補助金は使えますか?

国の基準を満たす業務用の高効率空調であれば、設備単位型で補助対象となる

2|個人でも申請できる省エネ補助金にはどんなものがありますか?

個人事業主は対象。個人住宅の場合は環境省の窓リノベ事業や自治体独自の制度が中心

3|令和6年度の省エネルギー投資促進支援事業費補助金の公募内容と変更点を教えてください。

基本の枠組みは維持しつつ設備単位型の予算が拡充。毎年見直しがあるため最新情報の確認が必須

4|SII(環境共創イニシアチブ)が受付窓口の省エネ補助金について、制度内容や申請方法を知りたいです。

SIIは補助金の執行団体。制度内容や申請方法の最も正確な公式情報はSIIのサイトにある

5|国が実施している省エネ家電の補助金制度にはどんな種類がありますか?

国が直接補助する制度は限定的で、東京都のゼロエミポイントなど自治体主体の制度が中心

6|2025年度の省エネ補助金はいつから公募開始されますか?

例年の傾向では4月下旬から5月頃に公募開始。準備期間が短いため早めの行動が鍵

7|自宅の断熱や空調などのリフォームで使える省エネ補助金はありますか?

3省連携の住宅省エネキャンペーンがあり、窓リノベや給湯器導入などが補助対象

エアコンの買い替えや更新に省エネ補助金は使えますか?

はい、使えます。

事業用の高効率な空調設備への更新は、省エネ補助金の「設備単位型」における代表的な対象設備の一つです。

ただし、家庭用のエアコンは対象外であり、あくまで業務用であることが前提となります。

また、国が定める省エネ性能の基準値をクリアした、指定のリストに掲載されている製品でなければ補助の対象とはなりません。

設備単位型は補助額が定額で分かりやすいため、多くの事業者が古い空調の更新にこの制度を活用しています。

個人でも申請できる省エネ補助金にはどんなものがありますか?

本記事で解説している経済産業省の省エネ補助金は、個人事業主であれば申請可能ですが、基本的には事業者向けの制度です。

個人が自宅の省エネ化のために利用できる補助金としては、環境省が主導する「住宅の断熱性向上のための先進的設備導入促進事業(先進的窓リノベ事業)」などが代表的です。

この制度では、既存住宅の窓を高断熱なものに交換するリフォーム費用の一部が補助されます。

また、地方自治体が独自に、家庭向けの省エネ家電購入補助や、太陽光発電システムの設置補助を行っている場合も多くあります。

お住まいの市区町村のウェブサイトで、独自の支援制度がないか確認することをお勧めします。

令和6年度の省エネルギー投資促進支援事業費補助金の公募内容と変更点を教えてください。

令和6年度(2024年度)の省エネルギー投資促進支援事業費補助金は、例年通り春から夏にかけて公募が行われました。

大きな枠組みとしては前年度の4類型が維持されましたが、エネルギー価格の高騰を背景に、より即効性のある設備単位型の予算が拡充されるなどの変更点がありました。

また、カーボンニュートラルへの貢献度を評価する審査項目がより重視される傾向が強まっています。

公募要領や審査基準は毎年少しずつ見直されるため、前年度の情報を鵜呑みにせず、必ずその年度の最新情報を確認することが不可欠です。

過去の申請資料を流用する際は、変更点がないか細心の注意を払う必要があります。

SII(環境共創イニシアチブ)が受付窓口の省エネ補助金について、制度内容や申請方法を知りたいです。

SII(エスアイアイ)は、省エネルギー投資促進支援事業費補助金の執行団体を務める一般社団法人です。

つまり、国から委託を受けて、公募の受付、審査、交付決定、実績報告の確認、補助金の支払いといった一連の実務を担当しています。

したがって、この補助金に関する最も正確で公式な情報は、すべてSIIのウェブサイトで公開されています。

制度の最新情報、公募要領、申請様式のダウンロード、電子申請システムの入り口、よくある質問(FAQ)など、申請に必要な情報はすべてここに集約されています。

省エネ補助金の申請を検討する際は、まずSIIのウェブサイトをブックマークし、定期的に確認する習慣をつけることが全ての基本となります。

国が実施している省エネ家電の補助金制度にはどんな種類がありますか?

国が直接的に特定の「省エネ家電」の購入を補助する全国一律の制度は、現在は限定的です。

多くの場合、省エネ家電への補助は、地方自治体が主体となって実施されています。

例えば、東京都では「ゼロエミポイント」という制度があり、基準を満たすエアコンや冷蔵庫、給湯器などを購入した都民に対し、商品券等と交換できるポイントを付与しています。

このような自治体独自の補助金は、予算がなくなり次第終了となることが多いため、こまめな情報収集が鍵となります。

お住まいの都道府県や市区町村のウェブサイトで、「省エネ家電 補助金」といったキーワードで検索してみることをお勧めします。

2025年度の省エネ補助金はいつから公募開始されますか?

2025年度の省エネルギー投資促進支援事業費補助金の正確な公募スケジュールは、現時点ではまだ公表されていません。

しかし、例年の傾向から予測すると、国の予算が成立した後、2025年の4月下旬から5月頃に公募要領が公開され、一次公募が開始される可能性が高いです。

公募期間は1ヶ月程度と短いことが多いため、準備を始めるタイミングが非常に重要になります。

公募開始を待ってから準備を始めては間に合わないため、補助金の活用を決めている事業者は、年明け頃から専門家と相談し、事業計画の骨子や省エネ計算の準備を進めておくべきです。

スタートダッシュでライバルに差をつけることが、採択率を高める上で有効な戦略となります。

自宅の断熱や空調などのリフォームで使える省エネ補助金はありますか?

はい、個人住宅のリフォームで利用できる省エネ補助金は複数存在します。

代表的な制度が、経済産業省、国土交通省、環境省の3省が連携して実施している「住宅省エネ2024キャンペーン」です。

このキャンペーンには、高断熱窓へのリフォームを支援する「先進的窓リノベ事業」や、高効率給湯器の導入を支援する「給湯省エネ事業」などが含まれています。

これらの制度は、事業者(リフォーム会社など)が申請手続きを代行する仕組みになっているため、個人が直接申請する必要はありません。

省エネリフォームを検討する際は、これらの補助金制度に登録しているリフォーム会社に相談することが、スムーズな活用への近道です。

まとめ

本記事では、経済産業省が主導する省エネ補助金について、4つの事業類型の比較から、対象設備、申請の流れ、採択を勝ち取るための注意点まで、網羅的に解説しました。

エネルギーコストの高騰や脱炭素化への社会的要請は、もはや全ての事業者にとって避けては通れない経営課題です。

省エネ補助金は多額の初期投資というリスクを軽減しながら、企業の競争力強化や持続的成長へのチャンスへと転換させる強力なツールです。

制度の複雑さに臆することなく、正しい知識を身につけ、信頼できるパートナーと共に計画的に活用することで、企業の未来を切り拓く大きな一歩となるでしょう。