省エネ補助金の申請は、企業のコスト削減や環境経営に大きく貢献する一方、その手続きは複雑で、どこから手をつけていいか悩んでいる担当者の方も多いのではないでしょうか。

多くの事業者が、情報収集の難しさや書類作成の煩雑さに直面しています。

この記事では、補助金の種類から具体的な申請手順、必要書類、そして採択を勝ち取るための注意点まで、網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、申請プロセスの全体像を明確に理解し、自信を持って補助金活用への第一歩を踏み出せるようになります。

省エネ補助金を申請する前に知っておきたい制度類型と申請方法の違い

省エネ補助金には様々な種類があり、事業の規模や目的に応じて最適な制度を選択することが重要です。

ここでは、代表的な4つの制度類型について、それぞれの特徴とどのような事業者に適しているかを解説します。

※参考:資源エネルギー庁

1|工場・事業場単位型|複数設備による全体最適を目指す補助制度

工場全体のエネルギー効率を総合的に向上させる大規模な省エネ投資を検討している企業向けの制度

2|電化・燃転型|燃料転換によるCO₂削減に特化した申請枠

化石燃料から電気等への転換を支援し、企業のCO2排出量削減と環境価値向上を目指す申請枠

3|設備単位型|中小企業でも申請しやすい汎用設備更新の制度

予め定められた汎用省エネ設備への更新を支援する、手続きが比較的シンプルで中小企業に最適な制度

4|需要最適化型|EMS導入によるエネルギー管理改善を支援

エネルギーの「見える化」と制御で効率化を図るEMS導入を支援し、継続的な省エネ活動を促進

工場・事業場単位型|複数設備による全体最適を目指す補助制度

工場・事業場単位型は、特定の工場や事業所全体での省エネルギー化を目指すための補助制度です。

この類型では、複数の設備を組み合わせて導入し、事業所全体のエネルギー効率を総合的に向上させる計画が求められます。

個別の設備更新だけでなく、生産プロセス全体の最適化やエネルギーマネジメントシステムの導入など、大規模な省エネ投資を検討している企業に適しています。

補助額が大きい傾向にありますが、その分、綿密な事業計画と高度な省エネ効果の算出が必要となるのが特徴です。

エネルギー多消費型の製造業など、抜本的なコスト削減を目指す事業者にとって強力な支援策となるでしょう。

電化・燃転型|燃料転換によるCO₂削減に特化した申請枠

電化・燃転型は、化石燃料を使用する設備から、電気やよりクリーンな燃料を使用する設備への転換を支援する制度です。

この申請枠の主な目的は、CO2排出量の削減であり、脱炭素経営への移行を目指す企業にとって重要な選択肢となります。

例えば、重油ボイラーから高効率な電気ヒートポンプへ、あるいは都市ガスから水素燃料への転換などが対象となります。

単なる省エネだけでなく、企業の環境価値向上やサプライチェーンからの脱炭素要請に応える上で非常に有効です。

将来的な炭素税の導入などを見据え、プロアクティブに環境対策を進めたい事業者におすすめの類型です。

設備単位型|中小企業でも申請しやすい汎用設備更新の制度

設備単位型は、中小企業の担当者にとって、最も身近で取り組みやすい選択肢の一つです。

この制度は、ボイラーや空調、照明など、あらかじめ定められた汎用的な省エネ設備へ更新する際に活用できます。

公募要領で指定された「指定設備」の中から、自社のニーズに合ったものを選んで導入する形が一般的です。

複雑な省エネ計算が不要な場合もあり、比較的シンプルな手続きで申請できるのが大きな魅力と言えるでしょう。

初めて補助金申請に挑戦する事業者や、まずは特定の老朽化設備から更新したいと考える事業者に最適な制度です。

需要最適化型|EMS導入によるエネルギー管理改善を支援

需要最適化型は、エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入を支援し、エネルギーの「見える化」と制御による効率化を促進する制度です。

この類型は、単に高効率な設備を導入するだけでなく、エネルギーの使い方そのものを見直すことに主眼を置いています。

EMSを用いてエネルギー消費状況を詳細に把握・分析し、無駄をなくすための運用改善を行う計画が評価されます。

設備単位型と組み合わせて申請することも可能で、ハードとソフトの両面から省エネを推進したい場合に効果的です。

継続的なPDCAサイクルを回して、省エネ活動を企業文化として定着させたいと考える事業者にとって、非常に価値のある支援策です。

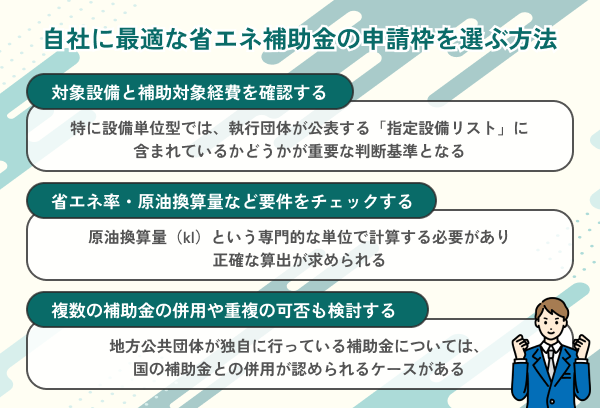

自社に最適な省エネ補助金の申請枠を選ぶ方法

自社にとって最適な補助金を選ぶことは、採択率を高め、事業効果を最大化するための第一歩です。

ここでは、無数の選択肢の中から自社に合った申請枠を見つけ出すための、3つの重要なチェックポイントを解説します。

1|対象設備と補助対象経費を確認する

自社で導入したい設備が補助対象か、また設備費以外の工事費などが経費に含まれるかを確認する

2|省エネ率・原油換算量など要件をチェックする

補助金ごとに定められた省エネ率や省エネ量の数値目標を、自社の計画でクリアできるか計算する

3|複数の補助金の併用や重複の可否も検討する

国の補助金と地方公共団体の補助金など、複数の制度を併用して自己負担を軽減できるか確認する

対象設備と補助対象経費を確認する

最初に、自社が導入を検討している設備が、補助金の対象となっているかを確認する必要があります。

各補助金の公募要領には、対象となる設備の種類や満たすべき性能基準が詳細に記載されています。

特に設備単位型では、執行団体が公表する「指定設備リスト」に含まれているかどうかが重要な判断基準となります。

※参考:環境共創イニシアチブ(SII)

- 設備本体の費用

- 設計費

- 工事費

また、補助される経費の範囲も必ず確認しましょう。

設備本体の費用のみが対象なのか、あるいは設計費や工事費まで含まれるのかによって、実質的な自己負担額は大きく変わってきます。

省エネ率・原油換算量など要件をチェックする

次に、省エネルギー効果に関する要件を精査することが不可欠です。

多くの補助金では、「省エネ率10%以上」や「省エネ量1kl以上」といった具体的な数値目標が設定されています。

これらの要件は、原油換算量(kl)という専門的な単位で計算する必要があり、正確な算出が求められます。

※参考:環境共創イニシアチブ(SII)

自社の計画がこれらの基準をクリアできるか、事前にしっかりとシミュレーションしておくことが重要です。

要件を満たせない場合は、計画の見直しや、より条件の緩やかな他の補助金を探すといった判断が必要になります。

複数の補助金の併用や重複の可否も検討する

補助金の活用を考える際には、他の制度との併用や重複に関するルールを確認することも忘れてはなりません。

原則として、同一の設備に対して国の複数の補助金を重複して受けることはできません。

ただし、地方公共団体が独自に行っている補助金については、国の補助金との併用が認められるケースがあります。

例えば、国からの補助に加えて、都道府県や市区町村から上乗せで補助を受けられる可能性も考えられます。

併用が可能であれば、自己資金の負担をさらに軽減できるため、必ず公募要領やFAQで可否を確認しましょう。

省エネ補助金の申請方法

省エネ補助金の申請は、定められたステップを着実に踏むことが採択への鍵となります。

このセクションでは、公募情報の確認から実績報告まで、申請全体の流れを10のステップに分けて具体的に解説します。

1|STEP1|公募情報を確認し、自社が対象となる補助金を特定する

公的機関のウェブサイトを定期的に確認し、最新の公募情報の中から自社に適した補助金を探す

2|STEP2|公募要領・交付規程・FAQを読み込み制度を理解する

申請ルールの全てが記載された公募要領や関連資料を隅々まで読み込み、制度の全体像を把握する

3|STEP3|補助対象設備・経費・省エネ効果要件をチェックする

自社の計画が、設備の性能基準や経費の範囲、省エネ率などの具体的な要件をクリアするか確認

STEP1|公募情報を確認し、自社が対象となる補助金を特定する

すべての始まりは、自社が活用できる補助金を見つけることからです。

経済産業省や中小企業庁、あるいは執行団体であるSII(環境共創イニシアチブ)のウェブサイトを定期的にチェックし、最新の公募情報を入手しましょう。

公募期間は数週間から1ヶ月程度と短い場合が多いため、常にアンテナを高く張っておくことが重要です。

この段階で、自社の事業内容、企業規模、導入したい設備がどの補助金の対象になるか、大まかに見当をつけます。

複数の候補が見つかった場合は、補助率や上限額、要件の厳しさなどを比較検討し、最も有利なものを選択します。

STEP2|公募要領・交付規程・FAQを読み込み制度を理解する

対象となる補助金を特定したら、次はそのルールを徹底的に理解するフェーズです。

補助金の申請は、公募要領や交付規程に書かれているルールに則って進めることが絶対条件となります。

これらの資料は数十ページに及ぶこともあり、専門用語も多く難解に感じるかもしれませんが、隅々まで丁寧に読み込む必要があります。

- 補助対象者の要件

- 補助対象経費の範囲

- 申請期間

- 提出書類

特に、補助対象者の要件、補助対象経費の範囲、申請期間、提出書類などの基本情報は、マーカーを引くなどして確実に把握しましょう。

また、過去の公募のFAQ(よくある質問)も非常に参考になるため、併せて確認することをおすすめします。

STEP3|補助対象設備・経費・省エネ効果要件をチェックする

制度の全体像を理解したら、自社の計画が具体的な要件を満たしているかを詳細にチェックします。

導入したい設備が補助対象としてリストアップされているか、その性能基準(エネルギー消費効率など)をクリアしているかを確認します。

次に、設備費や工事費などの経費が補助対象に含まれるか、また消費税が対象外であることなどを確認します。

そして最も重要なのが、省エネ率や省エネ量といった効果要件の計算です。

これらの計算は複雑な場合が多いため、メーカーや専門家の協力を得ながら、間違いのないように進めることが肝心です。

STEP4|GビズIDを取得し、jGrantsアカウントを登録する

近年の補助金申請は、電子申請システム「jGrants(jグランツ)」を利用するのが主流となっています。

jGrantsを利用するためには、まず「GビズID」という認証システムのプライムアカウントを取得する必要があります。

GビズIDの取得には、申請から2〜3週間程度の時間がかかる場合があるため、補助金の公募開始を待たずに、早めに手続きを済ませておきましょう。

※参考:環境共創イニシアチブ(SII)

GビズIDを取得できたら、jGrantsのウェブサイトでアカウントを登録し、電子申請の準備を整えます。

この準備を怠ると、いざ申請という段階で時間をロスしてしまうため、計画的に進めることが大切です。

STEP5|社内体制を整備し、申請スケジュールと役割を決める

補助金申請は一人で完遂できるものではなく、チームで取り組むプロジェクトです。

申請を円滑に進めるためには、まず経営層の理解と協力を得て、社内に専門の推進体制を整えることが不可欠です。

経理、設備、経営企画など、関連部署から担当者を選出し、それぞれの役割分担を明確にします。

その上で、公募締切日から逆算して、書類準備や見積取得などのタスクを盛り込んだ詳細なスケジュールを作成しましょう。

定期的な進捗確認会議を設定し、チーム全体で遅延なくプロジェクトを進めていくことが成功の鍵となります。

STEP6|対象設備の選定と複数社からの見積書を取得する

社内体制が整ったら、具体的に導入する設備を選定し、販売事業者から見積書を取得します。

補助金申請では、価格の妥当性を示すために、原則として複数の事業者からの相見積もりが求められます。

多くの公募要領では「3者以上」の見積取得が義務付けられているため、早めに複数の販売事業者にコンタクトを取りましょう。

※参考:環境共創イニシアチブ(SII)

見積もりを依頼する際は、全社に同じ仕様を伝え、公平な条件で価格競争が行われるように配慮することが重要です。

取得した見積書は、型番や金額、内訳などが正確に記載されているか、しっかりと確認してください。

STEP7|事業計画書・省エネ効果計算書など申請書類を準備する

いよいよ、申請の核心部分である書類作成に取り掛かります。

申請書はもちろんのこと、審査で特に重視されるのが、事業の目的や内容、効果などを記述する「事業計画書」です。

なぜこの設備投資が必要なのか、それによってどのような省エネ効果や経営改善が見込めるのかを、具体的かつ論理的に説明する必要があります。

また、省エネ効果計算書やエネルギー使用量計算書など、数値を証明するための書類も、指定された様式に従って正確に作成します。

これらの書類は審査員が事業の妥当性を判断するための最も重要な材料となるため、時間をかけて丁寧に作り込みましょう。

STEP8|jGrants上で電子申請を行い、添付ファイルをアップロードする

必要な書類がすべて揃ったら、電子申請システムjGrantsを通じて申請手続きを行います。

GビズIDでログインし、画面の指示に従って事業者情報や申請内容などの必要事項を正確に入力していきます。

入力作業と並行して、STEP7で作成した事業計画書や見積書などの各種書類を、指定されたファイル形式(主にPDF)でアップロードします。

ファイルサイズの上限や命名規則などが定められている場合があるため、事前に公募要領で確認しておくことが重要です。

すべての入力とアップロードが完了したら、提出ボタンを押す前に、内容に誤りがないか何度も見直しを行いましょう。

STEP9|必要に応じて書類を製本し、事務局へ郵送提出する

電子申請が基本となりつつありますが、補助金の種類によっては、jGrantsでの申請後に、書類一式を印刷・製本して郵送する必要がある場合も依然として存在します。

公募要領で郵送提出の要否を確認し、必要な場合は指定された方法でファイリング・製本作業を行います。

正本・副本の作成や、インデックスの付け方、書類の並び順など、細かいルールが定められていることが多いため、注意深く従ってください。

郵送は、配達状況が追跡できる簡易書留やレターパックプラスなどを利用するのが一般的です。

締切日当日に慌てないよう、余裕を持ったスケジュールで発送を完了させましょう。

STEP10|交付決定後に契約・工事を実施し、実績報告を提出する

無事に審査を通過し、採択されると、執行団体から「交付決定通知書」が届きます。

重要なのは、設備の契約や発注、工事の開始などは、必ずこの交付決定日以降に行うということです。

※参考:中小機構

交付決定前に発生した経費は原則として補助対象外となるため、絶対にフライングしてはいけません。

事業が完了したら、かかった経費の証拠書類(請求書や領収書など)を添えて「実績報告書」を提出します。

この報告書が受理され、検査を経て補助金額が最終的に確定し、指定の口座に振り込まれるという流れになります。

省エネ補助金の申請に必要な書類

省エネ補助金の申請を成功させるためには、多岐にわたる必要書類を漏れなく、かつ正確に準備することが不可欠です。

ここでは、一般的に要求される書類を6つのカテゴリに分類し、それぞれどのようなものが必要になるのかを具体的に解説します。

1|企業情報に関する基本書類(登記簿謄本・決算書など)

申請者の存在と健全性を証明するための、履歴事項全部証明書や直近の決算報告書などの基本書類

2|対象設備の見積書・仕様書・カタログ類

導入設備の具体性と価格の妥当性を示す、複数社からの相見積書やメーカー発行の仕様書・カタログ

3|省エネ効果を示す根拠資料・計算シート

設備更新によってどれだけの省エネが実現できるかを定量的に示す計算シートと、その算出根拠資料

企業情報に関する基本書類(登記簿謄本・決算書など)

申請者がどのような企業であるかを証明するための基本的な書類が必要です。

法人の場合は、発行から3ヶ月以内など有効期限が定められた「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」の提出が求められます。

また、企業の財務状況を確認するために、直近の事業年度の「決算報告書(貸借対照表、損益計算書など)」も必須書類です。

個人事業主の場合は、「確定申告書」や「所得税青色申告決算書」の写しなどが必要となります。

これらの書類は、企業の存在と健全性を証明する基礎となるものです。

対象設備の見積書・仕様書・カタログ類

次に、導入を計画している補助対象設備に関する詳細な資料を準備します。

価格の妥当性を示すための「相見積書(原則3者以上)」は、審査における非常に重要な書類です。

これに加えて、導入する設備の性能や仕様を証明するために、メーカーが発行する「仕様書」や「製品カタログ」の写しを添付します。

カタログには、省エネ性能(エネルギー消費効率など)を示す部分にマーカーで印をつけるなど、審査員が確認しやすいように配慮すると親切です。

これらの書類を通じて、計画している設備投資の具体性と妥当性を客観的に示すことが求められます。

省エネ効果を示す根拠資料・計算シート

補助金は、省エネルギーへの貢献度に応じて交付されるため、その効果を定量的に示すことが極めて重要です。

既存の設備と新しい設備それぞれのエネルギー使用量を算出し、どれだけの省エネが実現できるかをまとめた「省エネ効果計算シート」を作成します。

この計算には、設備の稼働時間や生産量、燃料や電力の単価といった基礎データが必要になります。

計算の過程がブラックボックスにならないよう、使用したデータや計算式を明記した「算出根拠資料」も併せて提出する必要があります。

この部分の説得力が、採択・不採択を左右する大きなポイントになるといっても過言ではありません。

事業計画書・交付申請書・事業概要書などの申請様式

これまでに集めた情報を、執行団体が指定するフォーマットに落とし込んでいきます。

補助金申請の中心となるのが「交付申請書」で、ここに事業者情報や補助金申請額などを正確に記入します。

また、事業の全体像を伝えるための「事業計画書」や「事業概要書」も、指定の様式を用いて作成する必要があります。

これらの様式は、補助金のウェブサイトからダウンロードするのが一般的です。

書式や記入項目が細かく定められているため、自己流で作成するのではなく、必ず指定された最新の様式を使用するようにしてください。

中長期の省エネ取組計画書(必要企業のみ)

補助金の種類や申請者の条件によっては、追加の書類が求められることがあります。

その代表例が「中長期の省エネ取組計画書」です。

これは、今回の補助事業が場当たり的なものではなく、会社の長期的な経営戦略の一環として位置づけられていることを示すための書類です。

特に、省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者などが、計画的な省エネ活動を行う意思を示すために提出を求められるケースがあります。

自社がこの要件に該当するかどうか、公募要領を注意深く確認し、必要であれば準備を進めましょう。

反社会的勢力排除に関する誓約書・同意書類

公的な資金である補助金を受けるにあたり、コンプライアンス遵守の姿勢を示すことも重要です。

そのため、ほとんどの補助金申請において、「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する誓約書」といった書類の提出が義務付けられています。

申請者やその役員が暴力団等の反社会的勢力と一切関係がないことを誓約するためのものです。

また、提出した情報を関係機関が照会することへの「同意書」なども併せて求められることがあります。

これらの書類も指定の様式がある場合が多いため、公募要領に従って署名・捺印の上、提出してください。

jGrantsを使った省エネ補助金の電子申請方法

多くの省エネ補助金申請で利用が必須となっている電子申請システム「jGrants」。

ここでは、GビズIDの取得から実際の申請操作、そして電子申請ならではの注意点まで、スムーズに手続きを進めるためのポイントを解説します。

1|GビズID取得とjGrants初期登録の手順

jGrants利用に必須のGビズIDを早めに取得し、システムへの初期登録を完了させる手順

2|jGrantsの申請画面で入力する項目と操作手順

申請画面での事業者情報や申請内容の入力方法と、各種添付書類をアップロードする具体的な操作

3|電子申請時のファイル形式・添付ミスを防ぐポイント

PDF形式での提出や容量制限、ファイル名の統一など、添付ファイルのミスを防ぐための重要ルール

GビズID取得とjGrants初期登録の手順

jGrantsを利用するための第一歩は、「GビズID」のプライムアカウントを取得することです。

GビズIDの公式サイトにアクセスし、必要事項を入力して申請書を作成、印刷後に法人の実印を押印し、印鑑証明書と共に運用センターへ郵送します。

審査には通常2週間程度かかりますが、申請が集中する時期はさらに時間がかかるため、公募期間を待たずに早めに申請を済ませておくのが鉄則です。

IDが発行されたら、jGrantsのサイトでそのIDを使ってログインし、初期登録を完了させます。

これでようやく、補助金の電子申請を行うためのスタートラインに立つことができます。

jGrantsの申請画面で入力する項目と操作手順

jGrantsにログイン後、申請したい補助金を検索し、申請画面へと進みます。

すると、必要な項目を入力するフォームが表示されます。

- 申請者の基本情報(会社名、住所、担当者など)

- 事業内容

- 経費の内訳

- 補助金申請額など

事前に準備した申請書類の内容と相違がないよう、一項目ずつ慎重に入力してください。

入力と並行して、事業計画書や見積書といった添付書類を、指定されたアップロード欄から登録していきます。

一時保存機能を使えば、途中で作業を中断することも可能ですので、焦らず確実に入力を進めましょう。

電子申請時のファイル形式・添付ミスを防ぐポイント

電子申請で特に注意したいのが、添付ファイルの取り扱いです。

- PDF形式での提出:WordやExcelはPDFに変換して添付する。

- 10MB未満の容量:ファイルサイズが大きすぎる場合は圧縮ツールなどで調整する。

- 半角英数での命名:文字化けを防ぎ、内容がわかるファイル名に統一する。

単純なミスが原因で審査の土俵にすら上がれない、という事態を避けるために、以下のポイントを必ず守りましょう。

PDF形式での提出が原則

jGrantsにアップロードする添付書類は、原則としてPDF形式に統一することが求められます。

WordやExcelで作成した書類も、そのままアップロードするのではなく、必ずPDF形式に変換してから添付してください。

複数のページにわたる書類は、一つのPDFファイルにまとめるのが基本です。

スキャンした書類が不鮮明だと審査に影響する可能性もあるため、文字がはっきりと読める解像度でPDF化することを心がけましょう。

1ファイル10MB未満に収める

jGrantsのシステムでは、アップロードできる1ファイルあたりの容量に上限が設けられていることがほとんどです。

一般的には10MBが上限とされているため、高解像度の画像やページ数が多いカタログなどをPDF化する際は注意が必要です。

ファイルサイズが上限を超える場合は、PDFの圧縮ツールを使ったり、画質を少し落として保存し直したりといった工夫が必要になります。

申請直前に慌てないよう、事前にファイルサイズを確認しておくことが大切です。

添付ファイル名は「半角英数・内容明記」で統一する

多数のファイルをアップロードする際は、ファイル名の付け方にも配慮しましょう。

特に指定がない場合でも、「01_jigyoukeikakusho.pdf」「02_mitsumorisho_A.pdf」のように、内容がひと目でわかるような名前に統一するのがマナーです。

文字化けのリスクを避けるため、全角文字や特殊記号(①、㈱など)の使用は避けてください。

整理されたファイル名は、審査員に好印象を与えるだけでなく、自分自身が添付ミスを防ぐ上でも役立ちます。

省エネ補助金の申請ミスを防ぐための注意点と対策方法

多大な労力をかけた申請が、些細なミスで水の泡となる事態は絶対に避けなければなりません。

ここでは、特に紙媒体での郵送提出が求められる場合に、多くの申請者がつまずきがちなポイントとその対策方法を具体的に解説します。

1|正本・副本の構成と製本ルールを確認

原本の要否やファイルの指定、記載事項など、公募要領に定められた製本のルールを正確に守る

2|インデックス・ラベル・提出順序を整える

審査員が確認しやすいよう、提出書類一覧の順番通りに並べ、インデックスで見出しを付ける

3|提出先と期限、郵送方法のポイント

宛名の正確な記載、追跡可能な郵送方法の選択、「必着」と「消印有効」の違いを理解し遵守する

正本・副本の構成と製本ルールを確認

郵送提出では、同じ内容の申請書類を「正本」と「副本」の2セット作成するよう求められることがよくあります。

公募要領を熟読し、どちらに原本を綴じるのか、あるいは全てコピーで良いのかといったルールを正確に把握してください。

製本には、A4サイズの2穴ファイルを使用するのが一般的ですが、背表紙や表紙に事業者名や申請番号などを記載する必要があるかどうかも確認が必要です。

クリアファイルに一枚ずつ入れる、袋とじにする、ホチキスで留めるといった行為は、多くの場合禁止されています。

指定された通りの体裁を整えることが、審査の第一関門です。

インデックス・ラベル・提出順序を整える

何十種類もの書類を一つのファイルに綴じるため、審査員が目的の書類をすぐに見つけられるように工夫することが求められます。

公募要領で指定された提出書類一覧の順番通りに書類を並べ、各書類の間にインデックス(見出しを付けた仕切り紙)を挟み込むのが基本です。

インデックスには、「1-1 交付申請書」「添付資料1 履歴事項全部証明書」のように、書類の番号と名称を分かりやすく記載します。

この一手間をかけることで、審査員がスムーズに内容を確認できるようになり、丁寧な申請者であるという印象を与えることができます。

書類の順番を間違えたり、インデックスを付け忘れたりすると、それだけでマイナス評価につながる可能性があるので注意しましょう。

提出先と期限、郵送方法のポイント

書類の準備が完璧でも、提出の最終段階でミスをすれば元も子もありません。

特に郵送提出に関するルールは厳格なため、以下のポイントを一つずつ確実に確認してください。

公募要領で指示されている提出先を確認する

書類の提出先は、補助金の執行団体(SIIなど)の住所となりますが、部署名や私書箱番号まで正確に記載する必要があります。

公募要領には、封筒に貼り付けてそのまま使える宛名ラベルが用意されていることが多いので、積極的に活用しましょう。

また、封筒の表面には「省エネルギー投資促進支援事業費補助金 交付申請書 在中」のように、内容物が何であるかを赤字で明記するよう指示されているのが一般的です。

記載漏れがないよう、発送前に必ず再確認してください。

郵送方法は「簡易書留」または「レターパックプラス」が基本

申請書類は信書にあたるため、メール便などで送ることは法律で禁じられています。

加えて、事務局に届いたかどうかを確実に証明するために、配送状況が追跡できる郵送方法を選択することが必須です。

具体的には、郵便局の「簡易書留」や「レターパックプラス(赤色のもの)」が指定されているケースがほとんどです。

普通郵便や、追跡機能のないゆうメール、宅配便などでの送付は受理されないため、絶対に避けてください。

提出期限は「必着」か「消印有効」かを必ず確認する

提出期限の定義には、「必着」と「消印有効」の2種類があり、この違いを理解しておくことは極めて重要です。

- 必着:期限日の指定時刻までに、書類が提出先に到着している必要がある。

- 消印有効:期限日の日付の消印が押されていれば、到着が後日でも認められる。

「必着」は、期限日の指定時刻までに、物理的に書類が提出先に到着している必要があります。

一方、「消印有効」は、期限日の郵便局の受付時間内に手続きをし、その日付の消印が押されていれば、到着が翌日以降になっても認められます。

多くの補助金申請では、より厳しい「必着」が採用されているため、郵送にかかる日数を考慮して早めに発送することが肝心です。

締切直前の投函は避け、2~3営業日前に投函するのが安全

提出期限が「必着」の場合、締切日当日の投函では間に合わない可能性が非常に高いです。

郵便事情による配達の遅れといった不測の事態も考慮しなければなりません。

安心して期限内に到着させるためには、締切日から逆算して、2〜3営業日前には郵便局の窓口から発送手続きを完了させるのが賢明です。

ギリギリの行動は精神的な余裕を失わせ、思わぬミスを誘発します。

省エネ補助金の申請方法に関するよくある質問

省エネ補助金の申請を検討する中で、多くの事業者が抱く共通の疑問があります。

このセクションでは、特によく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。

1|省エネルギー投資促進支援事業費補助金で補助対象となる設備にはどのようなものがありますか?

高効率空調や高性能ボイラ等のユーティリティ設備と、工作機械や印刷機械等の生産設備が対象

2|2025年度に利用できる省エネ補助金の制度一覧はどこで確認できますか?

国の省庁や執行団体、地方公共団体のウェブサイトを定期的に確認することが最も確実な方法

3|令和6年度の省エネルギー投資促進支援事業費補助金の特徴を教えてください。

省エネ要件の強化、EMS導入要件の見直し、そして補助金下限額の引き下げが主な特徴

省エネルギー投資促進支援事業費補助金で補助対象となる設備にはどのようなものがありますか?

この補助金では、大きく分けて「ユーティリティ設備」と「生産設備」が対象となります。

※参考:環境共創イニシアチブ(SII)

- ユーティリティ設備:高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、変圧器、LED照明器具など

- 生産設備:工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシンなど

ただし、いずれの設備も執行団体であるSIIが定めるエネルギー消費効率などの基準を満たし、「指定設備」として公表されているものである必要があります。

詳細なリストや基準は、SIIのウェブサイトで公開されている公募要領や関連資料で必ず確認してください。

2025年度に利用できる省エネ補助金の制度一覧はどこで確認できますか?

2025年度に利用できる省エネ補助金の一覧を網羅的に確認するには、複数の情報源をチェックするのが効率的です。

まず、経済産業省資源エネルギー庁や中小企業庁のウェブサイトが、国の主要な補助金情報を発信する一次情報源となります。

また、各補助金の執行団体(例えば、省エネルギー投資促進支援事業費補助金であればSII)のウェブサイトでは、より具体的な公募情報が随時公開されます。

さらに、各都道府県や市区町村の産業振興課などのウェブサイトで、地域独自の補助金制度が設けられていないか確認することも重要です。

これらの情報を定期的に巡回することで、自社に最適な補助金を見逃すリスクを減らすことができます。

令和6年度の省エネルギー投資促進支援事業費補助金の特徴を教えてください。

令和6年度補正予算で措置された本補助金は、いくつかの重要な変更点があります。

大きな特徴として、より省エネ効果の高い事業を支援するため、省エネ率の要件が追加・強化された点が挙げられます。

また、デジタル技術を活用したエネルギーの見える化・最適化を推進するため、エネルギー需要最適化型(EMS導入支援)の要件が見直されました。

さらに、より多くの事業者が活用しやすくなるよう、補助金の下限額が従来の100万円から30万円に引き下げられています。

※参考:経済産業省

これらの変更は、より効果的かつ広範な省エネ投資を促進しようという国の意図を反映したものと言えるでしょう。

一般の個人でも申請できる省エネ補助金にはどのようなものがありますか?

本記事で主に解説している「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」は、事業者(法人および個人事業主)を対象としており、一般の個人は申請できません。

一般の個人(家庭)が利用できる省エネ関連の補助金は、主に地方公共団体(都道府県や市区町村)が実施しています。

例えば、高効率給湯器(エコキュートなど)の設置、窓の断熱リフォーム、太陽光発電システムの導入などに対して補助金を交付する制度が各地に存在します。

これらの情報は、お住まいの自治体のウェブサイトや広報誌などで確認することができます。

「(お住まいの地域名) 省エネ 補助金」などのキーワードで検索してみることをお勧めします。

業務用または家庭用エアコンの購入に省エネ補助金は使えますか?

業務用エアコンについては、省エネルギー投資促進支援事業費補助金(設備単位型)の対象となる可能性があります。

ただし、補助対象となるには、定められたエネルギー消費効率(APFなど)の基準値をクリアした「高効率空調」として指定されている必要があります。

一方、家庭用エアコンの購入そのものを対象とする国の補助金は、常時あるわけではありません。

ただし、自治体によっては独自の補助制度を設けていたり、省エネ性能の高い家電への買い替えを促進するキャンペーンが期間限定で実施されたりすることがあります。

お住まいの自治体や大手家電量販店の情報をこまめにチェックすると良いでしょう。

省エネ補助金の申請には「指定設備」の導入が必要と聞きましたが、どうやって確認すればよいですか?

「指定設備」とは、省エネルギー投資促進支援事業費補助金(設備単位型)において、補助対象となる設備のリストのことです。

このリストは、補助金の執行団体である一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)のウェブサイトで公開されています。

SIIのウェブサイトにアクセスし、該当する補助金のページから「指定設備一覧」や「補助対象設備」といった資料を探して確認してください。

リストには、対象となる設備のメーカー名や型番、満たすべき性能基準などが詳細に記載されています。

導入を検討している設備がこのリストに含まれているか、また最新の公募情報に合致しているかを必ず事前に確認することが、申請の第一歩となります。

先進的省エネルギー投資促進支援事業費とはどのような補助金制度ですか?

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金は、非常に高い省エネ性能を持つ設備や、先進的で重要な技術が用いられた設備の導入を支援する制度です。

通常の省エネ補助金よりも、求められる技術レベルや省エネ効果の基準が高い分、補助率も手厚く設定されているのが特徴です。

この制度は、主に4つの事業類型(A類型:先進事業、B類型:オーダーメイド型事業、C類型:指定設備導入事業、D類型:エネマネ事業)に分かれています。

| 事業類型 | 事業 |

|---|---|

| A類型 | 先進事業 |

| B類型 | オーダーメイド型事業 |

| C類型 | 指定設備導入事業 |

| D類型 | エネマネ事業 |

本記事で解説している「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」はC類型に近い位置づけですが、制度としては別物です。

大規模な設備投資や、最先端技術の導入を検討している事業者は、こちらの制度も併せて確認する価値があるでしょう。

国の補助金で省エネ家電(冷蔵庫・洗濯機など)の購入支援は受けられますか?

一般家庭における冷蔵庫や洗濯機といった省エネ家電の購入を直接支援する、国レベルで恒常的に実施されている補助金制度は、現時点では限定的です。

国の支援は、事業者向けの設備投資や、住宅全体の断熱性能向上といった、より規模の大きい取り組みに重点が置かれる傾向にあります。

ただし、東京都が実施している「東京ゼロエミポイント」のように、省エネ性能の高い家電への買い替えに対して補助金を交付する制度は数多く存在します。

※参考:東京都

お住まいの自治体の環境政策課や産業振興課などのウェブサイトを確認するのが最も確実です。

また、経済対策の一環として、期間限定で国がキャンペーンを実施する可能性もゼロではありません。

省エネルギー投資促進支援事業費補助金の公式パンフレットや概要資料はどこで確認できますか?

この補助金の公式な資料は、すべて執行団体である一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)のウェブサイトで入手できます。

SIIのウェブサイトにアクセスし、トップページや事業一覧から「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の専用ページを探してください。

※参考:環境共創イニシアチブ(SII)

そのページ内に、制度の概要を分かりやすくまとめたパンフレットや、申請に必要な「公募要領」、各種申請様式などがPDF形式で掲載されています。

申請を検討する際は、必ずこの公式サイトから最新版の資料をダウンロードして使用するようにしてください。

古い情報や非公式な情報を参照すると、要件や様式が異なり、申請が受理されない原因となります。

SIIが実施する令和6年度の省エネ補助金制度について詳しく知りたいです。

一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)は、経済産業省から委託を受け、複数の省エネ関連補助金の執行を担っています。

令和6年度(補正予算含む)にSIIが実施する主な事業者向け省エネ補助金としては、「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」と「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の2つが大きな柱となります。

前者はより先進的で大規模な投資を、後者はより汎用的な設備の更新を支援する位置づけです。

それぞれの制度で対象事業や補助率、公募期間などが異なります。

どちらの制度が自社に適しているかを含め、詳細な情報を得るためには、SIIの公式ウェブサイトを直接参照し、両方の公募要領を比較検討することが最も確実な方法です。

まとめ

本記事では、省エネ補助金の各種制度の概要から、申請枠の選び方、具体的な申請手順、必要書類、そして申請ミスを防ぐための注意点まで、幅広く解説しました。

省エネ補助金の申請は、多くの書類作成や複雑な手続きを伴うため、決して簡単な道のりではありません。

しかし、高騰するエネルギーコストの削減や企業の競争力強化、さらには脱炭素社会への貢献といったメリットをもたらします。

本記事で解説したステップや注意点を一つひとつ着実に実行することで、採択の可能性は着実に高まります。

ぜひ、省エネ補助金の活用という大きな一歩を踏み出してください。