特定求職者雇用開発助成金の申請を検討しているものの、コースが多くてどれを選べば良いか分からなかったり、申請手続きが複雑そうで躊躇してしまったりしていませんか。

確かに、本助成金は複数のコースが存在し、それぞれで要件や必要書類が異なるため、自社に最適なコースを見極め、正しい手順で申請を進めることが重要です。

本記事では、特定求職者雇用開発助成金の各コース概要から、具体的な申請方法、失敗しないためのポイント、さらには電子申請の活用法まで、網羅的に解説します。

特定求職者雇用開発助成金のコース概要と申請方法の違い

特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者といった就職困難者を継続して雇用する事業主を支援する制度です。

※参考:厚生労働省

対象となる労働者の特性に応じて複数のコースが設けられており、それぞれ申請要件や手続きが異なるため、自社の状況に合ったコースを正しく選択する必要があります。

1|特定就職困難者コース|最も標準的な申請フローで手続きしやすい

高年齢者や母子家庭の母などを対象とした、本助成金の基本となる手続きが中心のコース

2|生活保護受給者等コース|自治体発行の就労支援証明が必須

生活保護受給者などを雇用する際に、地方自治体が発行する就労支援証明書が必要なコース

3|発達障害者・難治性疾患患者コース|診断書など追加書類の提出が必要

専門医の診断書など対象者であることを証明する追加書類の準備が求められる専門コース

4|成長分野等人材確保・育成コース|育成計画書と賃上げ実績の証明が必要

計画的な人材育成の実施と、それに見合った賃金アップの実績証明が必須となるコース

5|就職氷河期世代コース|職歴確認書類の提出と対象条件の確認が重要

過去の職歴が正規雇用1年以下など、対象者の条件確認が特に重要となる専門コース

特定就職困難者コース|最も標準的な申請フローで手続きしやすい

特定就職困難者コースは、60歳以上の高年齢者や母子家庭の母など、就職が特に難しい立場にある方を雇用する際に利用できる、最も代表的なコースです。

申請フローが本助成金の基本形となっており、他のコースで求められるような特定の専門書類の提出が少ないため、比較的利用しやすいのが特徴といえます。

本コースの要件に該当するかどうかを確認し、他のコースとの違いを比較検討していくのが効率的な進め方です。

助成額は対象労働者の類型と企業規模によって異なりますが、最大で240万円が支給されるなど、手厚い支援が受けられます。

※参考:厚生労働省

生活保護受給者等コース|自治体発行の就労支援証明が必須

生活保護受給者等コースは、ハローワークなどの紹介により、生活保護受給者や生活困窮者を継続して雇用する事業主を対象としたコースです。

このコースの申請における最大の特徴は、雇入れ日時点で対象労働者が生活保護受給者などであったことを証明する「就労支援証明書」などを、地方自治体から発行してもらう必要がある点です。

※参考:厚生労働省

そのため、採用活動の段階からハローワークだけでなく、福祉事務所などの地方自治体とも連携して手続きを進めなければなりません。

事前に採用候補者が要件を満たしているか、また、必要書類がスムーズに発行されるかを確認しておくことが、申請を円滑に進めるための鍵となります。

発達障害者・難治性疾患患者コース|診断書など追加書類の提出が必要

発達障害者・難治性疾患患者コースは、その名の通り、発達障害のある方や、治療と仕事の両立が難しい難病を抱える方を新たに雇用する場合に活用できます。

申請にあたっては、対象者が要件に合致することを客観的に証明するための追加書類が求められるのが大きな特徴です。

具体的には、発達障害者については専門医による診断書や公的機関の判定書の写し、難治性疾患患者については特定医療費(指定難病)受給者証や登録者証の写しなどが必要となります。

※参考:厚生労働省

これらの書類は対象労働者本人に準備してもらう必要があるため、助成金申請の目的を丁寧に説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。

プライバシーに関わる情報も含まれるため、個人情報の取り扱いには細心の注意を払いましょう。

成長分野等人材確保・育成コース|育成計画書と賃上げ実績の証明が必要

成長分野等人材確保・育成コースは、デジタル分野など成長が見込まれる業種において、必要な人材を確保し、育成する取り組みを支援するものです。

このコースは他のコースと異なり、「人材開発支援助成金を活用した職業訓練の実施」と「5%以上の賃金引上げ」が必須要件となっています。

※参考:厚生労働省

さらに、助成金の支給申請時には、対象労働者の賃金が一定割合以上増加したことを証明する書類の提出も求められます。

単に雇用するだけでなく、計画的な育成と待遇改善をセットで行う事業主を対象としている点が特徴です。

助成額も他のコースより高く設定されており、企業の成長戦略と連動した人材投資を強力に後押しします。

就職氷河期世代コース|職歴確認書類の提出と対象条件の確認が重要

就職氷河期世代コースは、正規雇用での就職が困難な状況にあった、いわゆる就職氷河期世代の方を正規雇用労働者として雇用する事業主を支援します。

重要なのは、対象労働者が「雇入れ日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間が通算1年以下」など、定められた条件を満たしているかの確認です。

そのため、申請時には、対象労働者の雇用保険被保険者記録や職務経歴書などを基に、職歴を詳細に確認する作業が必要不可欠となります。

2025年度からは、対象年齢を60歳未満まで広げた『中高年層安定雇用支援コース』が創設されたため、該当者はこちらで申請しましょう。

※参考:厚生労働省

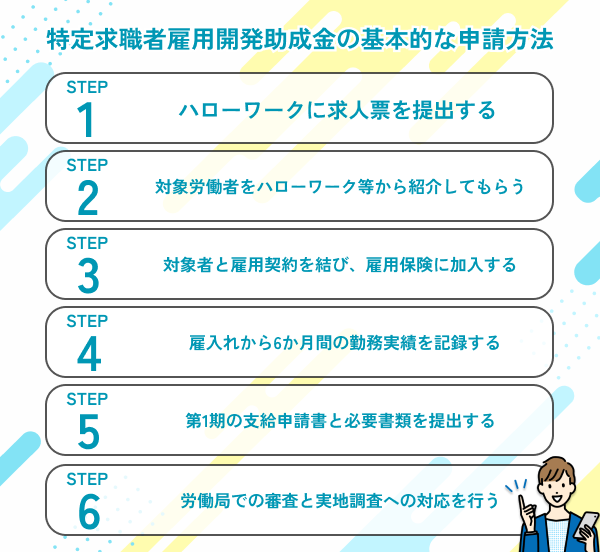

特定求職者雇用開発助成金の基本的な申請方法

特定求職者雇用開発助成金の申請は、求人提出から支給決定まで、定められたステップに沿って進める必要があります。

全体の流れを把握し、各段階でやるべきことを着実に実行していくことが、スムーズな受給への近道です。

1|ステップ1|ハローワークに求人票を提出する

助成金の要件と合致した内容の求人票をハローワークに提出し、募集を開始する最初の段階

2|ステップ2|対象労働者をハローワーク等から紹介してもらう

必ず公的な「紹介状」を受け取り、ハローワーク等からの紹介経由で採用選考を行う段階

3|ステップ3|対象者と雇用契約を結び、雇用保険に加入する

期間の定めのない正規雇用契約を結び、速やかに雇用保険の加入手続きを完了させる段階

4|ステップ4|雇入れから6か月間の勤務実績を記録する

出勤簿や賃金台帳を正確に整備し、6か月間の適切な労務管理と勤務実績を記録する段階

5|ステップ5|第1期の支給申請書と必要書類を提出する

雇入れ後6か月の実績に基づき、定められた2か月の期間内に申請書と添付書類を提出する段階

6|ステップ6|労働局での審査と実地調査への対応を行う

提出書類の審査や、事業所訪問による実地調査に誠実に対応し、質問に回答する段階

ステップ1|ハローワークに求人票を提出する

助成金申請の第一歩は、管轄のハローワークへ求人票を提出することから始まります。

この際、求人票の求人条件が、助成金の支給対象となる雇用契約の内容(例:継続雇用が前提であることなど)と一致している必要があります。

求人票の提出方法は、ハローワークの窓口に直接出向くほか、オンラインで利用できる「ハローワークインターネットサービス」を通じて行うことも可能です。

この求人申し込みが、後のステップでハローワークからの「紹介」を受けるための大前提となります。

助成金の活用を検討している旨を、求人申し込みの際にハローワークの担当者に伝えておくと、その後の手続きが円滑に進む場合があります。

ステップ2|対象労働者をハローワーク等から紹介してもらう

次に、提出した求人に対し、ハローワークや地方運輸局、有料・無料職業紹介事業者など、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者からの「紹介」を受けて対象労働者を選考します。

重要なのは、必ず「紹介状」などの公的な紹介があったことを証明する書類を受け取り、保管しておくことです。

※参考:厚生労働省

企業のウェブサイトへの直接応募や、知人からの紹介といった「自己応募」のケースは、原則として助成金の対象外となるため、細心の注意が必要です。

面接を経て採用を決定する前に、その候補者が助成金の対象となる条件(年齢、障害の有無、母子家庭の母であることなど)を満たしているかを、証明書類などで確認しておく必要があります。

この「紹介」というプロセスが、助成金受給の生命線ともいえる重要な要件です。

ステップ3|対象者と雇用契約を結び、雇用保険に加入する

採用が決定したら、対象労働者と雇用契約を締結し、雇用契約書を作成します。

この雇用契約書は、労働時間、賃金、雇用期間などの労働条件を明記したもので、後の支給申請で提出が求められる非常に重要な書類です。

特に、雇用期間については「期間の定めのない雇用」であることが原則となり、助成金の趣旨に合致している必要があります。

その後、速やかに雇用保険の加入手続きを行い、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。

この一連の手続きを、法令に則って遅滞なく行うことが肝心です。

ステップ4|雇入れから6か月間の勤務実績を記録する

対象労働者を雇い入れた後、最初の支給申請を行うまでの6か月間(支給対象期の第1期)は、労働者の勤務状況を正確に記録し続ける期間となります。

具体的には、タイムカードや出勤簿などの出退勤記録と、それに基づいて計算された賃金台帳の2つが必須の書類です。

- 出勤簿・タイムカード:労働者の日々の出退勤時刻、休憩時間、労働時間などを客観的に証明するもの

- 賃金台帳:出勤簿に基づいて算出された給与額、各種手当、控除額などが正確に記載されたもの

これらの書類は、対象労働者が実際に勤務し、それに対して適正に賃金が支払われていることを証明するための客観的な証拠となります。

特に、残業時間や休日出勤の記録、それに対応する割増賃金の支払いなどが正確に行われているかは、審査で厳しくチェックされるポイントです。

日々の労務管理を適切に行うことが、そのまま助成金申請の準備に繋がります。

ステップ5|第1期の支給申請書と必要書類を提出する

雇入れから6か月が経過し、その分の賃金を支払った後、いよいよ第1期の支給申請手続きに入ります。

支給申請期間は、支給対象期の末日の翌日から原則2か月以内と定められており、この期限を過ぎると申請できなくなるため、スケジュール管理が非常に重要です。

定められた様式の「支給申請書」に必要事項を記入し、ステップ4で準備した出勤簿や賃金台帳の写し、雇用契約書の写しなどの添付書類一式を揃えて提出します。

申請書の提出先は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークとなります。

提出前には、記入漏れや添付書類の不足がないか、複数人でダブルチェックを行うことを強く推奨します。

ステップ6|労働局での審査と実地調査への対応を行う

支給申請書を提出すると、労働局の担当者による審査が開始されます。

審査では、提出された書類の内容に不備がないか、助成金の支給要件を全て満たしているかが厳格にチェックされます。

書類の内容に不明な点があれば、電話での問い合わせや追加資料の提出を求められることもあります。

また、事業所に労働局の担当者が直接訪問し、申請内容が事実と相違ないかを確認する「実地調査」が行われる場合もあります。

その際は、出勤簿や賃金台帳の原本などを提示し、誠実に対応することが求められます。

ステップ7|支給決定通知を受け取り、指定口座に入金される

労働局での審査が無事に完了し、支給が認められると、「支給決定通知書」が事業所に郵送されます。

この通知書には、支給が決定した助成金の額や、入金予定日などが記載されています。

もし、何らかの理由で支給が認められなかった場合は、「不支給決定通知書」が送付され、そこには不支給となった理由が明記されています。

支給決定後、しばらくすると申請書に記載した事業主の指定口座に、助成金が振り込まれます。

支給決定から入金までには、通常数週間から1か月程度の時間がかかるのが一般的です。

ステップ8|支給対象者の雇用を継続し、2期以降も申請を繰り返す

特定求職者雇用開発助成金は、支給対象期間を6か月ごとに区切り、複数回にわたって支給される仕組みになっています。

第1期の支給を受けた後も、対象労働者の雇用を継続している場合は、第2期(雇入れから7か月目~12か月目)の支給申請を行うことができます。

第2期以降の申請も、基本的な流れは第1期と同様で、対象期間中の勤務実績を証明する書類を揃え、定められた期間内に支給申請書を提出する必要があります。

助成金の支給が完了するまで、対象労働者を継続して雇用し、適切な労務管理を行うことが大前提となります。

途中で対象労働者が自己都合退職した場合などは、その時点で助成金の支給は終了となりますので注意しましょう。

特定求職者雇用開発助成金で電子申請(jGrants)を活用する方法

特定求職者雇用開発助成金の一部のコースでは、政府が運営する補助金の電子申請システム「jGrants(jグランツ)」を利用したオンラインでの申請が可能です。

電子申請を活用することで、書類の郵送や窓口への持参といった手間を省き、申請業務を大幅に効率化できます。

1|電子申請に必要な準備とアカウント取得

申請に必須となる「GビズIDプライム」アカウントを、郵送での手続きを含め事前に取得

2|jGrantsでの申請手順と操作マニュアル

公式サイトのマニュアルを参照し、画面の指示に従いながら情報入力とデータアップロードの実施

3|電子申請を活用するメリット

24時間申請可能、入力ミス防止、履歴管理の容易さといった3つの大きなメリットの享受

電子申請に必要な準備とアカウント取得

jGrantsを利用して電子申請を行うためには、まず「GビズID」のアカウントを取得する必要があります。

GビズIDは、1つのIDとパスワードで様々な行政サービスにログインできる法人・個人事業主向けの認証システムです。

申請には「gBizIDプライム」という種類のIDが必要となり、取得には印鑑証明書と登録印鑑を押印した申請書を郵送し、審査に2~3週間程度かかります。

助成金の申請期限から逆算し、余裕をもってアカウント作成手続きを進めておくことが非常に重要です。

アカウント取得後は、jGrantsのウェブサイトからログインし、申請したい助成金を検索することで手続きを開始できます。

jGrantsでの申請手順と操作マニュアル

jGrantsでの申請は、画面の指示に従って事業主情報や申請内容を入力し、必要書類をPDFなどのデータ形式でアップロードしていくのが基本的な流れです。

入力フォーム形式になっているため、紙の申請書で起こりがちな記入漏れや記載ミスを防ぎやすいという利点があります。

詳しい操作方法については、jGrantsの公式サイトに詳細な操作マニュアルや、実際の手順を解説した動画コンテンツが用意されています。

初めて電子申請を行う際は、これらのマニュアルに一度目を通し、全体の流れを把握してから作業に取り掛かるとスムーズに進められるでしょう。

不明な点があれば、jGrantsのヘルプデスクに問い合わせることも可能です。

電子申請を活用するメリット

電子申請の最大のメリットは、何といってもその利便性にあります。

紙媒体での申請に比べ、時間や場所を選ばずに手続きを進められるため、担当者の負担を大幅に軽減することが可能です。

また、申請内容を一時保存できる機能や、過去の申請情報を参照できる機能もあり、効率的な申請作業をサポートします。

将来的には様々な行政手続きのオンライン化が進むことが予想されるため、この機会に電子申請に慣れておくことは、企業にとって有益な投資といえるでしょう。

ここでは、具体的なメリットを3つのポイントに分けてご紹介します。

- 24時間いつでも申請できる:行政機関の窓口時間を気にせず、自社の都合の良いタイミングで申請作業を進めることが可能。

- 入力ミスを防ぎやすい:必須項目の入力漏れをシステムが自動でチェックするため、書類の差戻しリスクを軽減。

- 申請履歴が管理しやすい:過去の申請内容や現在の申請状況を一覧で確認することができ、2期目以降の申請も効率化。

24時間いつでも申請できる

jGrantsは、システムのメンテナンス時間を除き、原則として24時間365日いつでも利用が可能です。

行政機関の窓口が開いている平日の昼間に時間を割く必要がなく、企業の業務が落ち着いた時間帯や、担当者の都合の良いタイミングで申請作業を進めることができます。

申請期限の最終日に、慌てて郵便局や窓口に駆け込むといった事態を避けることができるのは、大きな心理的メリットといえるでしょう。

入力ミスを防ぎやすい

jGrantsの申請フォームには、必須項目の入力漏れがあるとエラーメッセージで知らせてくれるチェック機能が備わっています。

手書きの書類で起こりがちな単純な記入ミスや、必須箇所の空欄といった不備を未然に防ぐことが可能です。

申請書類の不備による差戻しや再提出は、時間的なロスだけでなく、担当者の精神的な負担にも繋がるため、それを軽減できる効果は非常に大きいといえます。

申請履歴が管理しやすい

jGrantsのマイページでは、過去に申請した内容や、現在の申請状況(審査中、採択済みなど)を一覧で確認することができます。

「いつ、どの助成金を申請したか」「第2期の申請はいつから始めればよいか」といった進捗管理が容易になります。

また、過去の申請内容を複製して新しい申請を作成することも可能なため、複数回にわたって申請を行う本助成金のような制度では、2期目以降の手続きを大幅に簡略化できるでしょう。

特定求職者雇用開発助成金の申請で失敗しないための方法

特定求職者雇用開発助成金は、要件を正しく理解し、手順通りに進めれば確実に受給できる制度です。

しかし、ちょっとした確認漏れや勘違いが、不支給という最も避けたい結果に繋がるケースも少なくありません。

1|対象者が助成金の要件を満たしているか事前に確認する

採用候補者が年齢や障害の有無など、各コースの対象者要件を証明書等で満たすか事前確認

2|採用は必ずハローワークなどの公的紹介経由で行う

自己応募や縁故採用は対象外のため、必ず公的機関の「紹介状」が発行されるルートで採用

3|雇用日や直近の離職状況が支給要件に影響することに注意する

雇入れ前後の6か月間に会社都合の解雇がないかなど、事業主側の欠格要件を確認

4|雇用契約書の内容が制度の条件に適合しているかを確認する

雇用形態が原則「期間の定めのない雇用」であるなど、安定雇用を示す契約内容の確認

対象者が助成金の要件を満たしているか事前に確認する

申請で最も多い失敗例の一つが、「採用した労働者がそもそも助成金の対象要件を満たしていなかった」というケースです。

例えば、高年齢者コースでは年齢の基準日が雇入れ日時点であること、母子家庭の母コースでは事実婚状態にないことなど、各コースに細かい規定が存在します。

面接の段階で、助成金の活用を検討していることを伝え、公的な証明書などで要件を満たしているかを必ず確認しましょう。

採用後に要件を満たさないことが判明しても、後から取り返しがつきません。

この最初の確認作業が、申請全体の成否を分けるといっても過言ではないでしょう。

採用は必ずハローワークなどの公的紹介経由で行う

本助成金の根幹をなす絶対条件が、ハローワークや認定された職業紹介事業者からの紹介による雇用であることです。

自社の採用サイトからの直接応募や、社員からの紹介(リファラル採用)、求人広告を見ての応募などは、たとえ採用した人が他の要件を全て満たしていても対象外となります。

必ず、ハローワークなどが発行する「紹介状」を受け取り、採用決定まで大切に保管しておいてください。

※参考:厚生労働省

この「紹介」という客観的な事実が、助成金の趣旨に合致した雇用であることを証明する上で不可欠です。

このルールを知らずに採用を進めてしまい、後から助成金を使えないことが発覚する失敗は、何としても避けなければなりません。

雇用日や直近の離職状況が支給要件に影響することに注意する

助成金の支給要件には、対象労働者の状況だけでなく、事業主側の状況に関する規定も含まれています。

特に注意が必要なのが、対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、会社都合による離職者(解雇など)を出していないことです。

※参考:厚生労働省

人員整理を行っている一方で、助成金を使って新たな雇用をすることの矛盾を防ぐための措置です。

また、過去に助成金の不正受給で処分を受けたことがある事業主も、一定期間対象外となります。

申請前には、自社がこれらの欠格要件に該当しないかを、就業規則や過去の雇用履歴を基に確認しておく必要があります。

雇用契約書の内容が制度の条件に適合しているかを確認する

支給申請時に提出する雇用契約書の内容も、審査における重要なチェックポイントです。

助成金は、安定した雇用の創出を目的としているため、雇用形態は「期間の定めのない労働者(=正規雇用)」が原則となります。

万が一、有期契約で雇用する場合は、本人の希望など合理的な理由があり、かつ更新条項が明記されているなど、実質的に長期雇用が見込まれる内容でなければなりません。

また、所定労働時間が週20時間以上30時間未満の短時間労働者として雇用する場合は、支給額が減額される点も理解しておく必要があります。

労働条件が助成金の趣旨と合致しているかを、契約締結前に必ず確認しましょう。

支給対象期ごとの申請期限を必ず守る

助成金申請において、最も単純かつ致命的なミスが「申請期限を過ぎてしまう」ことです。

支給申請期間は、各支給対象期(6か月ごと)の末日の翌日から2か月間と厳格に定められています。

例えば、4月1日に雇い入れた場合、第1期の末日は9月30日となり、申請期間は10月1日から11月30日までとなります。

この期限を1日でも過ぎてしまうと、天災などのやむを得ない理由がない限り、その期の助成金を受け取る権利は永久に失われてしまいます。

※参考:厚生労働省

採用後の業務に追われてうっかり忘れてしまうことがないよう、カレンダーやリマインダーに登録するなど、徹底したスケジュール管理を行いましょう。

提出書類の不備や不鮮明なコピーによる差戻しを防ぐ

申請書類の軽微な不備も、審査の遅延や差戻しの原因となり、余計な手間と時間を生んでしまいます。

- 申請書への代表者印の押印漏れ

- 賃金台帳や出勤簿など、必須の添付書類の不足

- コピーした書類の印字が薄く、文字や数字が判読不能

よくある不備としては、申請書への押印漏れ、添付書類(出勤簿や賃金台帳など)の不足、コピーが不鮮明で文字が読み取れない、といったものが挙げられます。

特に、タイムカードのコピーなどは印字が薄くなりがちなので、誰が見てもはっきりと日付や時刻が読み取れる状態かを確認することが重要です。

提出前には、厚生労働省が公開しているチェックリストなどを活用し、セルフチェックを徹底することが差戻しを防ぐ有効な対策となります。

※参考:厚生労働省

特定求職者雇用開発助成金の申請方法に関するよくある質問

特定求職者雇用開発助成金の申請を検討している事業主の方から、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

具体的な疑問点を解消し、申請への不安を少しでも取り除いていきましょう。

1|ハローワーク以外から採用した場合でも特定求職者雇用開発助成金は申請できますか?

厚労省認可の職業紹介事業者経由なら可能だが、自己応募や縁故採用は対象外

2|60歳以上の方を採用した場合、特定求職者雇用開発助成金の対象になりますか?

60歳以上65歳未満の方が特定就職困難者コースの対象となる可能性がある

3|母子家庭の母を採用した場合、特定求職者雇用開発助成金の対象になるのでしょうか?

児童扶養手当受給者などが特定就職困難者コースの対象となる可能性がある

4|65歳以上の方を採用した場合、特定求職者雇用開発助成金の対象になりますか?

本助成金の対象外だが、65歳超雇用推進助成金という別制度の対象となる可能性

ハローワーク以外から採用した場合でも特定求職者雇用開発助成金は申請できますか?

原則として、ハローワークからの紹介がない場合は申請できません。

ただし、ハローワーク以外でも、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者からの紹介であれば対象となります。

重要なのは、自社のウェブサイトや求人広告への直接応募、縁故採用など、公的な職業紹介を経由しない採用は対象外であるという点です。

必ず「紹介状」が発行されるルートで採用手続きを進める必要があります。

どの紹介事業者が対象になるか不明な場合は、事前に管轄の労働局へ確認すると良いでしょう。

60歳以上の方を採用した場合、特定求職者雇用開発助成金の対象になりますか?

はい、対象となる可能性があります。

60歳以上65歳未満の方をハローワークなどの紹介により継続して雇用する場合、「特定就職困難者コース」の対象労働者となります。

特に、雇入れ日時点で60歳以上であり、かつ雇用保険の被保険者でない方を、週20時間以上の労働時間で雇用した場合などが該当します。

年齢の判断は、雇入れ日時点の満年齢で行われます。

経験豊富なシニア人材の活用は、企業にとっても大きなメリットとなるため、本助成金の活用を積極的に検討する価値は高いでしょう。

母子家庭の母を採用した場合、特定求職者雇用開発助成金の対象になるのでしょうか?

はい、対象となる可能性があります。

ハローワークなどの紹介により母子家庭の母などを雇用した場合も、「特定就職困難者コース」の対象です。

対象となるのは、児童扶養手当を受けている世帯の母や、寡婦(寡夫)控除の対象となっている方などが該当します。

申請時には、母子家庭の母などであることを証明する公的な書類(例:児童扶養手当証書の写しなど)の提出が必要となります。

採用候補者の方に、事前にこれらの書類の準備が可能かを確認しておくことが重要です。

特定求職者雇用開発助成金の申請書はどこでダウンロードできますか?

申請に必要な各種様式は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。

厚生労働省のホームページ内にある「事業主の方への給付金」のページから、「特定求職者雇用開発助成金」の項目を探してください。

各コースの詳細ページに、支給申請書や計画届などの様式がPDFやExcel形式で用意されています。

助成金の制度は頻繁に改正されるため、必ず最新の様式をダウンロードして使用するようにしましょう。

古い様式を使用すると、再提出を求められる原因となります。

特定求職者雇用開発助成金の申請書の記入例はありますか?

はい、用意されています。

厚生労働省や各都道府県労働局が公開している助成金のパンフレットや支給申請の手引きの中に、詳細な記入例が掲載されていることがほとんどです。

特に、初めて申請を行う場合は、まずこれらの記入例にしっかりと目を通し、どの欄に何を記入すべきかを正確に把握することが失敗を防ぐ鍵です。

申請書の様式をダウンロードする際に、関連資料としてパンフレットなども併せてダウンロードしておくことをお勧めします。

もし記入方法で不明な点があれば、自己判断で記入せず、管轄の労働局やハローワークに問い合わせて確認するのが最も確実です。

特定就職困難者コースとは、どのような人が対象ですか?

特定就職困難者コースは、就職が特に困難と認められる多様な方々を対象としています。

- 60歳以上65歳未満の高年齢者

- 身体障害者、知的障害者、精神障害者

- 母子家庭の母等、父子家庭の父

- 中国残留邦人 など

具体的には、60歳以上65歳未満の高年齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母等、父子家庭の父、中国残留邦人などが主な対象です。

それぞれの類型ごとに、障害者手帳の等級や、児童扶養手当の受給有無など、細かい要件が定められています。

自社が採用しようとしている方が、これらのいずれかに該当するかどうかを確認することが最初のステップとなります。

詳細な対象者一覧は、厚生労働省のパンフレットに明記されていますので、必ず確認しましょう。

母子家庭の助成金申請に必要な添付書類は何ですか?

母子家庭の母などを対象として特定就職困難者コースを申請する場合、通常の提出書類に加えて、対象者が要件を満たすことを証明する書類が必要です。

具体的には、「児童扶養手当証書」の写しや、地方公共団体の長が証明する書類などが該当します。

どの書類が必要になるかは、対象労働者がどの条件(例:児童扶養手当受給者か、寡婦控除対象者か)で母子家庭の母と認定されるかによって異なります。

事前にハローワークや労働局に確認し、どの書類を準備すればよいかを明確にしておくことが大切です。

プライバシーに関わる書類のため、対象労働者本人への丁寧な説明と同意が不可欠です。

申請期限を過ぎてしまった場合、特定求職者雇用開発助成金はもう申請できませんか?

原則として、申請期限を過ぎてしまった場合は申請できません。

助成金の申請期限は非常に厳格で、1日でも遅れると受け付けられないのが基本です。

ただし、地震や豪雨などの「天災その他やむを得ない理由」により、期限内に申請することができなかったと労働局が認めた場合に限り、例外的に期限後の申請が認められることがあります。

単に「担当者が忘れていた」「業務が多忙だった」といった理由は、やむを得ない理由とは認められません。

このような事態を避けるためにも、徹底したスケジュール管理が何よりも重要です。

65歳以上の方を採用した場合、特定求職者雇用開発助成金の対象になりますか?

特定求職者雇用開発助成金には、65歳以上の方を対象とした「生涯現役コース」がありましたが、このコースは令和4年度末をもって廃止されました。

しかし、令和5年の改訂により、生涯現役コース廃止後は65歳以上の方も「特定就職困難者コース」で支給対象となりました

また、65歳以上の高年齢者雇用に関しては、「65歳超雇用推進助成金」という別の助成金制度が設けられています。

65歳以上への定年引上げや、高年齢者のための雇用管理制度の整備などを行う事業主を支援するものです。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は現在も利用できますか?

いいえ、現在は利用できません。

65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する事業主を支援していた「生涯現役コース」は、令和5年3月31日をもって廃止されました。

したがって、これから65歳以上の方を採用する場合には、このコースを申請することはできませんのでご注意ください。

助成金制度は、社会情勢や政策の変更に応じて、新設・統廃合が頻繁に行われます。

申請を検討する際には、必ず厚生労働省のウェブサイトなどで最新の情報を確認することが不可欠です。

まとめ

本記事では、特定求職者雇用開発助成金の申請方法について、各コースの違いから具体的な申請ステップ、失敗しないための注意点まで詳しく解説しました。

本助成金は、手続きが複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつの要件と手順を正しく理解し、丁寧に進めていけば、決して難しいものではありません。

最も重要なのは、採用活動の初期段階から助成金の活用を視野に入れ、ハローワークなどと連携し、対象者の要件確認やスケジュール管理を徹底することです。

この記事が、あなたの会社の助成金申請を成功に導き、採用コストの負担軽減と、多様な人材の確保に繋がる一助となれば幸いです。

まずは自社がどのコースに該当するのかを確認し、申請に向けた第一歩を踏み出してみてください。